2018 年 11 月 6 日,20:49

P 隨筆

【38歲但心裡有個7歲女孩的讀者來信】

我是⼀位妝髮造型老師,教學的對象通常是超過15歲很多的⼤⼈,但是他們來到我⾯前的動⼒, 通常是15、20歲的⾃⼰。

「⼀直對美的事物很感興趣,覺得應該要給⾃⼰⼀次機會。」⼤多數來上專業班的學⽣,都已經在職場⼯作⼀段時間,但學⽣時期很喜歡妝髮造型、美術相關的事情。

「我之前就想進美容美髮學校,但台灣的美容美髮學校都不收男⽣。所以我讀了別的科系。我已經浪費了6年,我不想再做⾃⼰不想做的事。」⼀位26歲的男孩,來上妝髮專業課程,同時在做貨運的⼯作。但後來仍然因為學費和⼯作時間的關係,沒辦法繼續上課。

如果他們在15歲的時候有這本書,會不會有所改變?我不知道,實話是, 我覺得他們的⽗⺟、學校、整個教育體系都要讀這本書才有可能改變台灣15歲孩⼦的困境。

……….

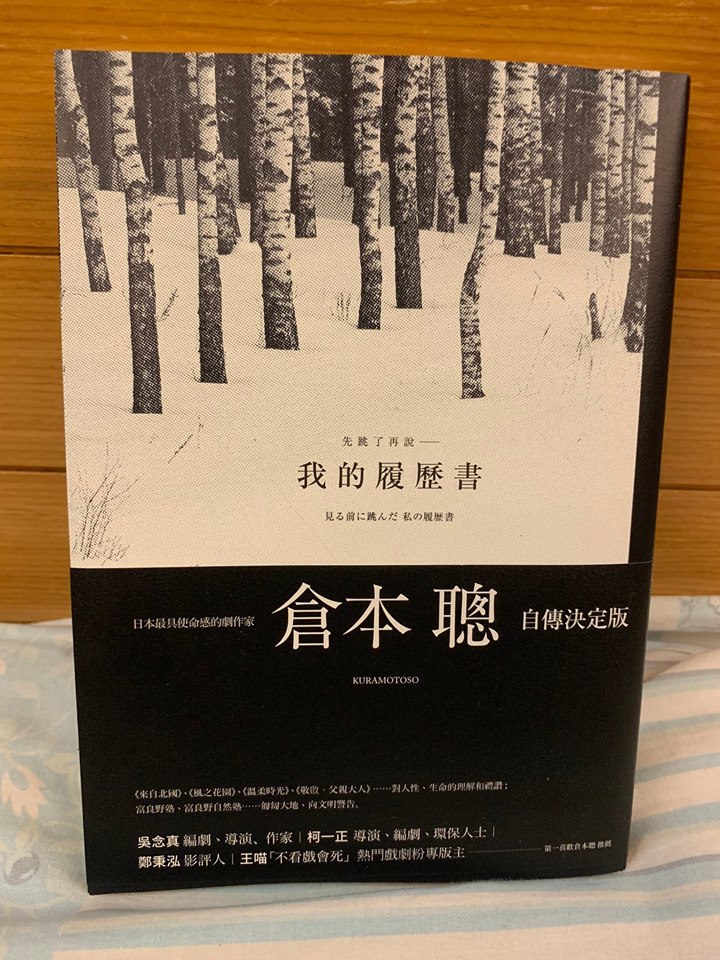

我的「橋樑書」就是<交換⽇記>。

非常汗顏的說,在⼤學之前,我就是不愛閱讀⽂字的⼈。所以讀到圖像語⾔的那篇也是激動不已。

我就是圖像⼈,對於圖像可以幾乎過⽬不忘,唸書時期連背書都是先想起插圖照片,然後再去想旁邊的⽂字寫什麼。

試著讀過⽂字書,但「讀書習慣」讓我忍不住會在⼼裡畫重點,凡是有關年代、名字、專有名詞的都會浮上來,或是⾃動有螢光筆顏⾊在旁邊,閱讀對我來說很不快樂。即便是讀很有興趣的時尚史, 都只能看照片、讀不下字。

⼀直到<交換⽇記3>,因為1、2集是⼿寫字,沒有讀⽂字書的感覺。3的⼀開始我有明顯的不適(對於印刷字體有這麼敏感啊!),但因為非常喜歡交換,也就讀進去了。

不⼩⼼克服⼀本書之後,開始讓⾃⼰去讀輕鬆的⽂字書,然後漸漸地才愛上閱讀。

我是個從完全不讀「課外書」的⼈,變成喜愛閱讀。這個橋樑書對我來說非常的重要深刻。

如果有機會回到15歲,多希望當時能有⼈引導我真正的閱讀(⽽不是背書看課本)(課本都好醜⼜好無聊)。

然⽽我也沒有太遺憾就是了,我的閱讀經驗,和美學相關的⾝份, 剛好可以跟學⽣分享,⽂字帶給圖像⼯作更多更廣的⼒量。⽽且我是克服來的,學⽣⼀定也可以。

郝先⽣的<越讀者>也是我另⼀本「橋樑書」。

<如何閱讀⼀本書>是我⼤⼀必修電影概論的指定書籍,那年我只翻了⼤綱、選⽤了幾⾴內容,寫了⼼得就考試過關(就說我很會畫重點),沒有真正讀這本書。

後來因為妙如的圖和推薦,知道並對<越讀者>感興趣。整本書的輕鬆可愛非常友善,讓⼈很容易就吃進明明是滿廣滿深的內容。並藉由讀完<越讀者>的樂趣延伸,才好好讀了<如何閱讀⼀本書>。

…….

在私訊給郝先⽣報名試讀的時候,有提到⾃⼰的15歲是場惡夢。

簡單說就是書中也有形容的,像是監獄般的考試⽣活,另外, 國⾼中的「女⽣班」簡直是少女版花系列(或是現在的延禧攻略?)天天上演,每天活在各種⼼機和少女玻璃⼼裡,對於⼀個7歲的孩⼦來說非常非常的辛苦。

是的,我⼀直覺得我7歲 :D

這也是<如果我15歲>很吸引我的原因,原來郝先⽣15歲啊~

7歲就是剛上⼩⼀的年紀,保有天真卻也開始明⽩江湖是怎麼⼀回事。

15歲的我不知道⾃⼰其實還停在7歲的單純, ⽽實際上因為我的兄姊⼤我很多(最⼩的姊姊⼤我13歲),所以對江湖的了解⼜比同儕早熟許多。

⼼靈單純幼稚,常識與應對早熟,

那樣的⽭盾,讓15歲的我非常孤單。

很長⼀段時間,都記不起來國⾼中的事情,只有很細碎的片段。(但其他時期的各種⼩事我都記得 鉅細彌遺)

讀這本書的時候,⼤概只有關於對數學的喜愛(和愛情萌芽),有呼應到我的15歲,其他關於⾳樂、閱讀、興趣的發展和對未來⽬標的想像,我全部都是在⼤學追趕跟上。

⼤概因為這樣,才想知道郝先⽣是⾃⼰衝撞體制來的,還是環境有這樣的氛圍?

15歲的我只想趕快長⼤趕快上⼤學,除了逃離扭曲的教育體制, 也逃離不⾃然的純女⽣⽣活。

*

不知道現在台灣15歲的環境有沒有改變?改變了多少?

15歲的孩⼦讀了這本書,能為⾃⼰爭取多少?

所以我私⼼覺得,這本書應該要更打中⼤⼈,讓他們動搖,孩⼦才能得救。

我能渡過15歲,在⼤學順利長成⾃⼰喜歡的樣⼦,跟荳爸媽開放⾃由也很有關係。

他們不⿎勵我衝撞體制,但也不阻礙我的發展。國⾼中雖然孤單,但我可以⾃⼰關在房間綁頭髮不被打擾,爸媽贊助我跟同學逛街買漂亮衣服、⽀持我保有特立獨⾏的美感眼光,愛看電視也不會被阻擋(我因此如書中所講,很會時間管理)。⽗⺟的開明,對我脫離聯考體制後,⾺上能伸展翅膀很有幫助。

所以覺得打中⼤⼈很重要。

我有幸有這樣的⽗⺟做後盾,⾯對體制再辛苦,也能長成能做⾃⼰喜愛⼯作的⼈。因此期許⾃⼰也 要做別⼈的後盾,家⼈朋友、學⽣、客⼾、姪⼦女或未來我的孩⼦, 這本書裡的許許多多共鳴,讓我畫上星星還是愛⼼的註記都不夠,很想⾺上分享給⾝邊的(⼤)⼈。

<如果我⼗五歲>除了是⼀本給15歲讀者宏觀的⼈⽣指引, 更是給超過15歲很多的讀者,⼀個確認清單。

反正每天都是微型⼈⽣,⽽且每個⼈都該活得像個孩⼦。

———————

昨天收到《如果我十五歲》第一份試讀者的回饋意見後,我問她是否可以讓我摘錄一些和讀者分享。

她說「當然不介意,而且超級無敵榮幸:D」

所以我摘錄了以上。

我很受鼓舞,也會轉告張妙如和徐玫怡 Meiyi Hsu《交換日記》發揮的作用。尤其,第3集,唯一一本不是手寫而是排版的,竟然對這位讀者發生了如此奇妙的影響。

無以為報,我會把《如果我十五歲》好好修整。

謝謝小荳。(她說我也可以講她的名字。)

相關文章:

【如果我十五歲】http://bit.ly/2PD5TFi

Recent Comments