「耶穌進了神的殿,趕出殿裡一切作買賣的人,推倒兌換銀錢之人的桌子,和賣鴿子之人的凳子;對他們說:經上記著說:我的殿必稱為禱告的殿,你們倒使他成為賊窩了。」

1990年代初,美國有一本大暢銷書《賊窩》(Den of Thieves),就用了這段話當卷首語,書名典故也出於此。

《賊窩》這本書談的是:1980年代,華爾街一群投資公司,怎麼透過垃圾債券、高槓桿併購,以及內線消息等,製造了美國金融史上前所未見的一場財富欺騙與剥削,給金融秩序造成破壞性的影響。

書的開頭有一個人物表,其中列出了這些公司的名字,以及各家公司的主角人物。

從作者列出這一籮筐人物來看,就更能體會書名《賊窩》的意思。

當年我曾一再想把這本書引進臺灣,但都住手。因為一來太厚,二來擔心說的是美國故事,垃圾債券、高槓桿併購也和臺灣讀者距離較遠,就沒進行。

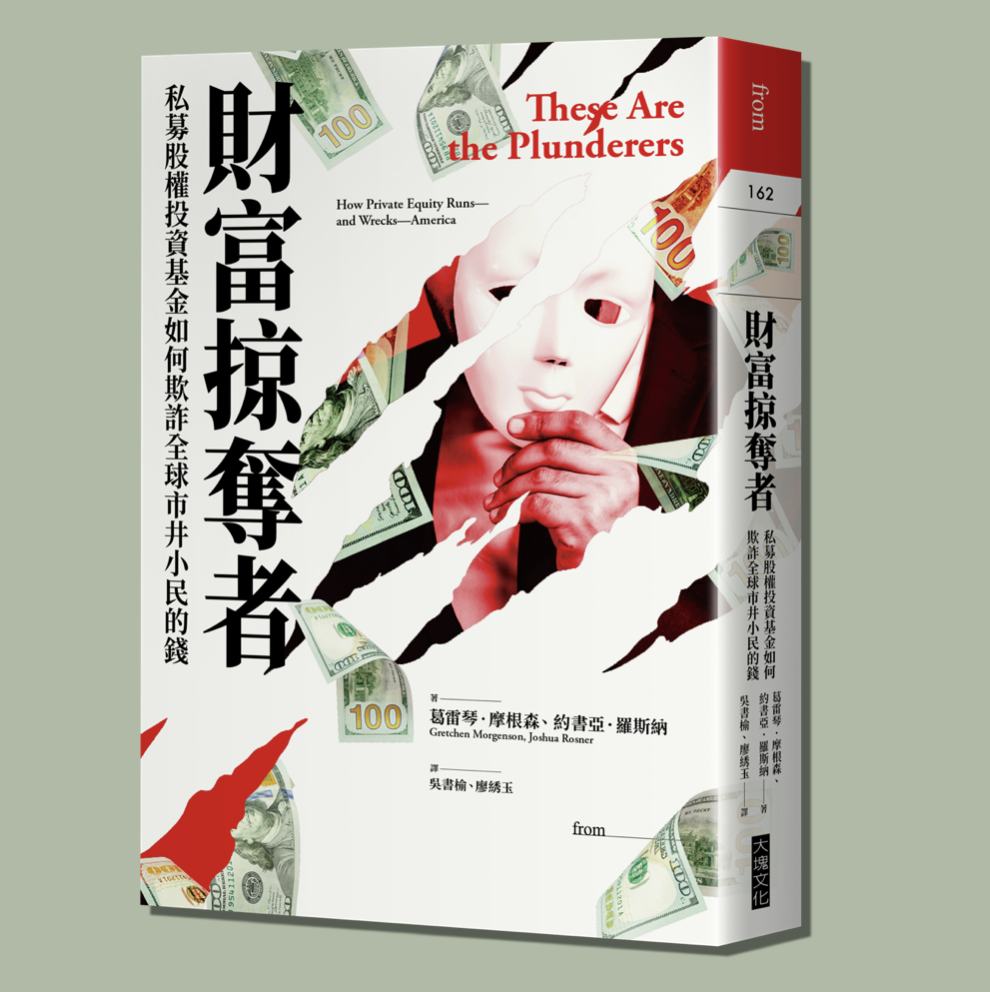

今天很高興的是,在三十多年後,我終於有機會出版了《財富掠奪者》(These Are the Plunderers)。

這本書談的是另一批比當年賊窩還更肆無忌憚的盜匪窩。他們欺騙、掠奪的財富,以及給金融秩序造成的破壞,還有其影響範圍,都比三十多年前的賊窩不知嚴重了多少倍。

2.

《賊窩》的主角之一,名叫麥可.米肯(Michael Milken)。麥可.米肯雖然不是「垃圾債」的發明人,但「垃圾債」是在他手上玩出前所未有的高峰,後來造成美國金融史上的災難。

什麼是「垃圾債」(Junk Bonds)?

企業為了取得資金的時候,可以發行公司債。如果這些企業信譽評級好,違約風險低,那就是相當於投資的「投資等級債」(Investment Grade Bonds)。

相反的,如果是新創企業,或者信譽評級不好,這些企業違約風險高,那就是「垃圾債」(Junk Bonds)。

以麥可.米肯為代表的人,在1980年代鼓吹「垃圾債」裡有黃金,使得許多原先保守,只買「投資等級債」的人或基金也大買特買「垃圾債」,等到發行垃圾債的許多公司倒閉,就造成金融風暴。

《財富掠奪者》最先登場的主角,名叫萊昂.布萊克(Leon Black)。布萊克雖然不是「私募股權」(Private Equity)公司的發明人,但「私募股權」公司是在他手上玩出前所未有的高峰,造成今天美國金融更大規模的危難。

「私募股權公司」跟「一般投資公司」有什麼不同?

一般投資公司主要是在公開市場上投資上市公司股票、債券等,扮演的角色是股票投資人。

私募股權公司主要是直接投資或收購未上市公司,或者透過槓桿收購(LBO)把上市公司買下來私有化,經過重整再重新上市。扮演的角色像是企業主。

在《財富掠奪者》裡,布萊克登場的時刻,正是《賊窩》裡麥可.米肯入獄的時刻。

他們兩人本來分屬同一家「德崇證券」(Drexel Burnham Lambert)的東西岸公司。

麥可.米肯的角色是在西岸的公司主要幫企業發行債券(尤其垃圾債券)融資;布萊克則在東岸的公司主要進行槓桿收購。

布萊克的層級比麥可.米肯低,沒有那麼顯眼,所以當麥可.米肯主導的金融醜聞爆發,他們公司也倒閉之後,布萊克僥倖逃過法律制裁。

但是由於布萊克對所有垃圾債券都清楚其來龍其脈,反而在接下來成為他成立「阿波羅全球資產公司」(Apollo Global Management)的本錢,從此為私募股權公司打開前所未有的篇章。

布萊克把握了兩個機遇。一個是法國「里昂信貸銀行( Credit Lyonnais )」想要進軍美國進行併購的時候,布萊克遊說了他們改投資自己成立的私募股權公司「阿波羅」。一個是趁著一個名叫約翰.加拉門迪(John Garamendi)的人當上加州保險監理官,借口改革前任監理官留下的問題的時機,賤價拿下了極具價值的經理人壽保險公司(Executive Life)。

經理人壽保險公司的財務健全評等本來是A+,這是保險公司可獲得的最高評等。但是在「德崇證券」的操作下,因為購買了太多垃圾債券而出了問題,落得被加州保險監理官接管。

而布萊克能拿下經理人壽保險,本來是不可能的。因為加州法律不准外國公司收購美國保險公司,美國社會當時的氛圍也無法容忍布萊克這個當初一手造成經理人壽保險財務問題的人回頭主導收購這家公司,但是布萊克在新任加州保險監理官的視而不見中,使用了欺瞞手法,隱藏了里昂銀行的投資身分,也把自己在收購團隊中角色改為顧問,終於以五折左右的價格拿下經理人壽的資產。

因為這筆交易涉嫌使得經理人壽三十萬名保戶損失至少超過三十億美元,後來受到聯邦檢察官的審查,加州檢察長也提起詐欺訴訟,布萊克被列為被告。不過該案因細則遭到駁回,布萊克終究脫身,從此開啟了阿波羅的黃金時期,以及私募股權公司全面襲來的浪潮。

4.

《財富掠奪者》寫的就是過去三十年以阿波羅、黑石、KKR為代表的私募股權公司,如何在一小群貪婪成性的所謂金融專家的領軍之下,榨取美國中產階級、貧窮勞工、退休人士的財富。他們以各種金融工程與剝削,導致自己的財富節節高升,其他人落魄潦倒。

《賊窩》裡那些人掠奪的是幾億、幾十億美元;《財富掠奪者》已經上升到幾百億、幾千億美元。

《賊窩》裡那些人影響的範圍主要是美國;《財富掠奪者》那些人的規模所影響的已經是全球範圍。

「在海盜橫行於海上的時代,他們的木板船載著的是短彎刀、毛瑟槍,以及他們想要帶的武器。現在名為私募股權業的掠奪者,劫掠時不會使用實體暴力,改用試算表、債務融資以及高價的律師強取企業。…..

「有些人會說,資本主義目前的狀態(或其中的大部分)也是這樣:貪婪的執行長與他們經營的企業,同樣對員工、退休金請領人以及股東造成同樣重大的浩劫。……

「而我們挑出來講的這些強盜,他們在做交易時更是強取豪奪。上市公司某種程度上還要 受制於股東,至少要假裝有考慮到股東的利益,而投資人、記者、學者以及決策者也可以研究他們公開揭露的內容。……

「私募股權公司就不是這樣了。他們擁有的公司屬於私人資金,監理機關就算有要求揭露,規定也是少之又少。…..

「這些掠奪者幾乎誰都不顧。數十億美元的身價替他們帶來阿諛奉承的媒體曝光,也幫他們避開批評,並讓他們得以花大錢進行遊說與操作其他戰術,好操弄結果和輿論。…..

「雖然幾年前高報酬率可能確有其事,但近期的數據顯示,私募股權的報酬率不比成本更低且費用透明,專門投資上市公司的標普指數基金。

「收購公司、堆疊負債、削減成本以償債、一路上順便榨取現金,然後五年內把公司賣掉,是一種吃了類固醇的資本主義,把短期主義發揮到極致。……

「這也是一種以保密為名包裹起來的商業模式,就連監理機構也難以參透私募股權公司錯 縱的企業架構、複雜的資本堆疊與共同利益。」

5.

讀《財富掠奪者》有多重收穫。

可以對當今私募股權公司為什麼如此大行其道有所了解;可以看到許多不為一般人所知的內幕;也可以體會美國社會為什麼有那麼多人反菁英,尤其是華爾街的菁英。

《財富掠奪者》的主要作者葛雷琴•摩根森(

Gretchen Morgenson ) 是普立茲獎得主。正好也和《賊窩》的作者相互輝映。

Recent Comments