30年前熬夜趕出來的書

E 人生回顧G 政府與政治P 隨筆

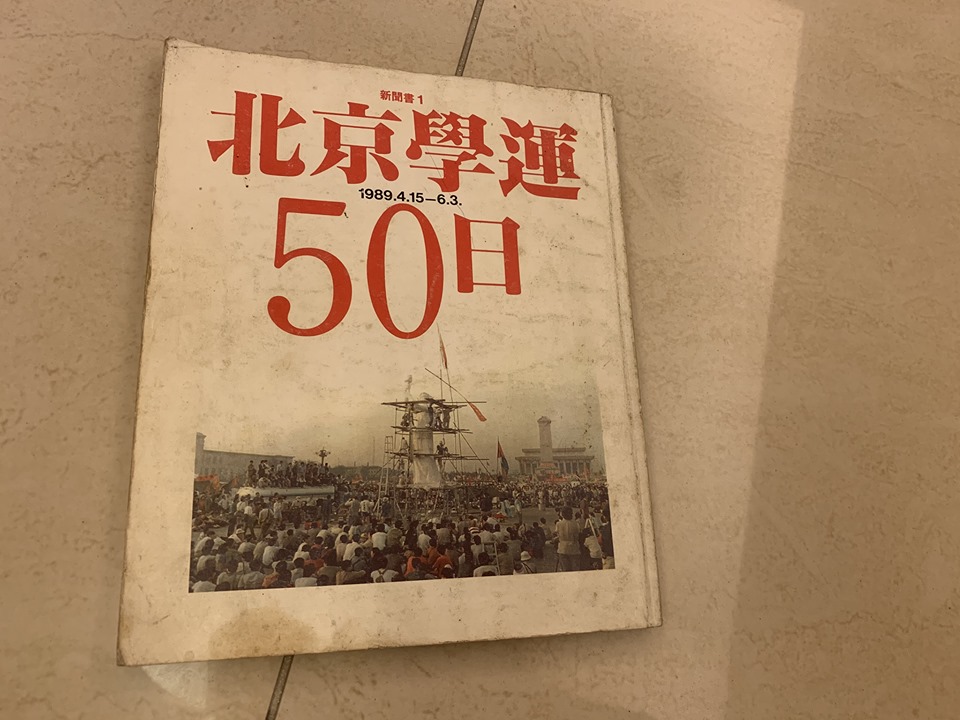

【30年前熬夜趕出來的書】

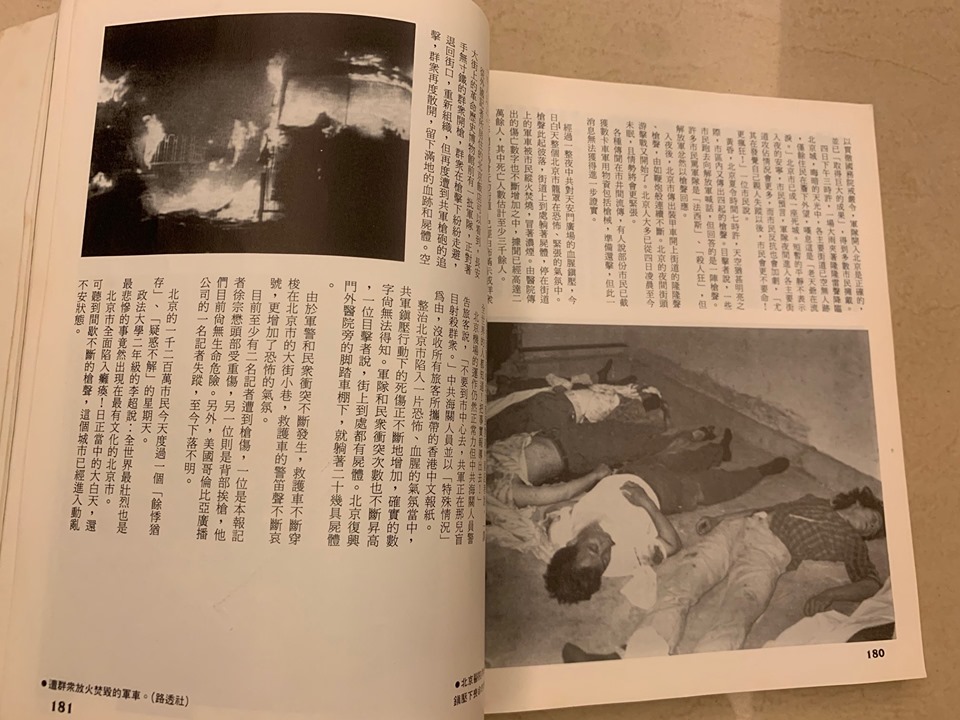

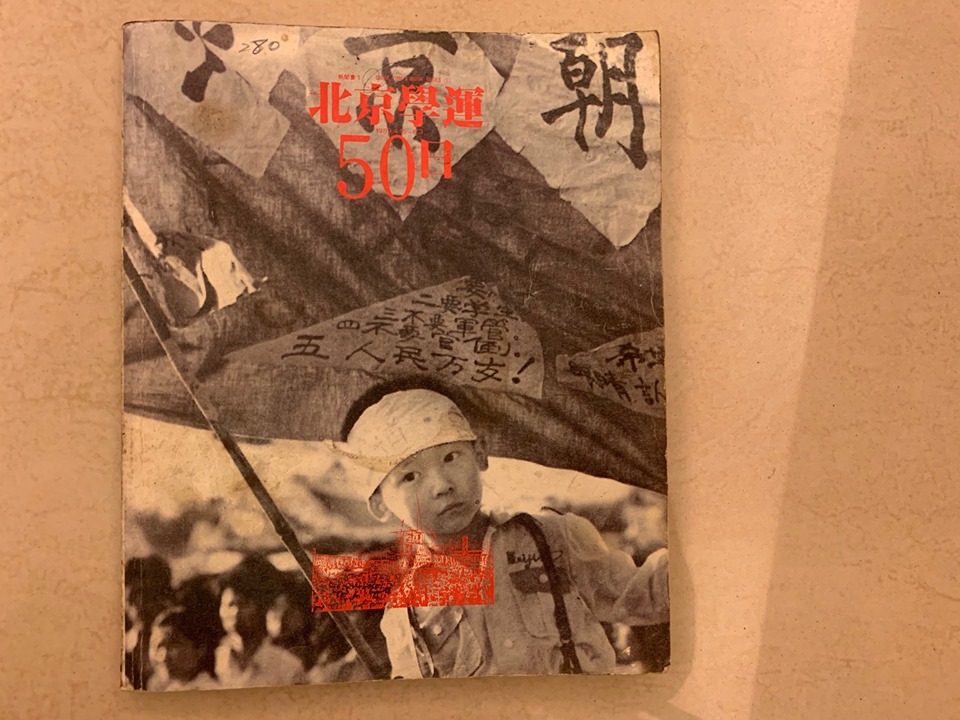

1989年四、五月,我就任時報出版的總經理還不滿一年。北京學運的緊張氣氛日益升高。看著報社的記者輪流出發採訪,所有的國際媒體和通訊社新聞越來越多,我一直在想:那出版可以做些什麼呢?

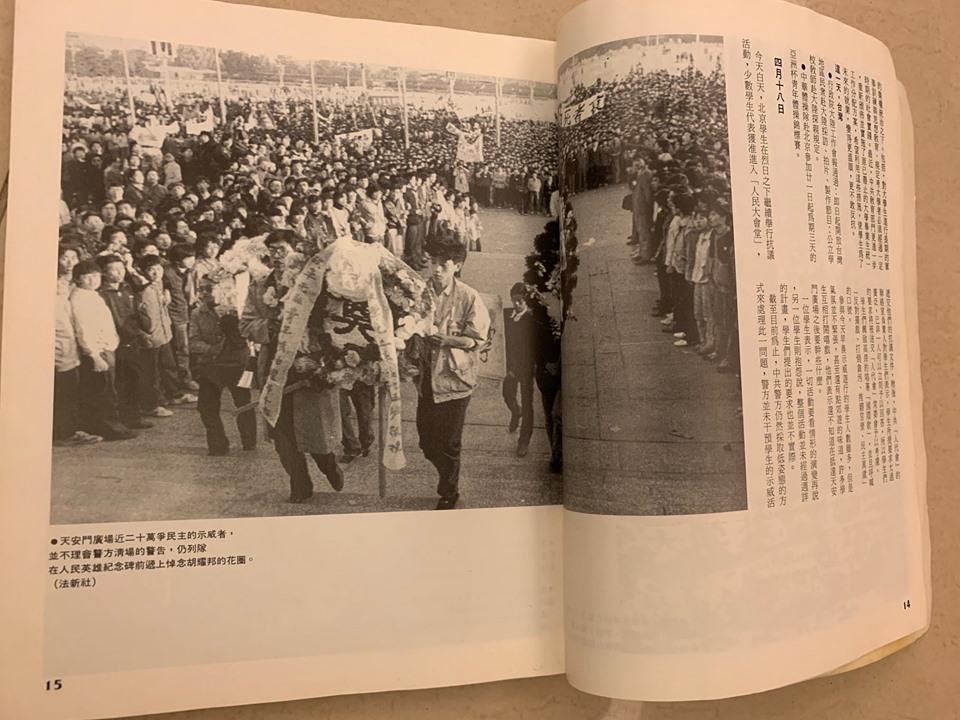

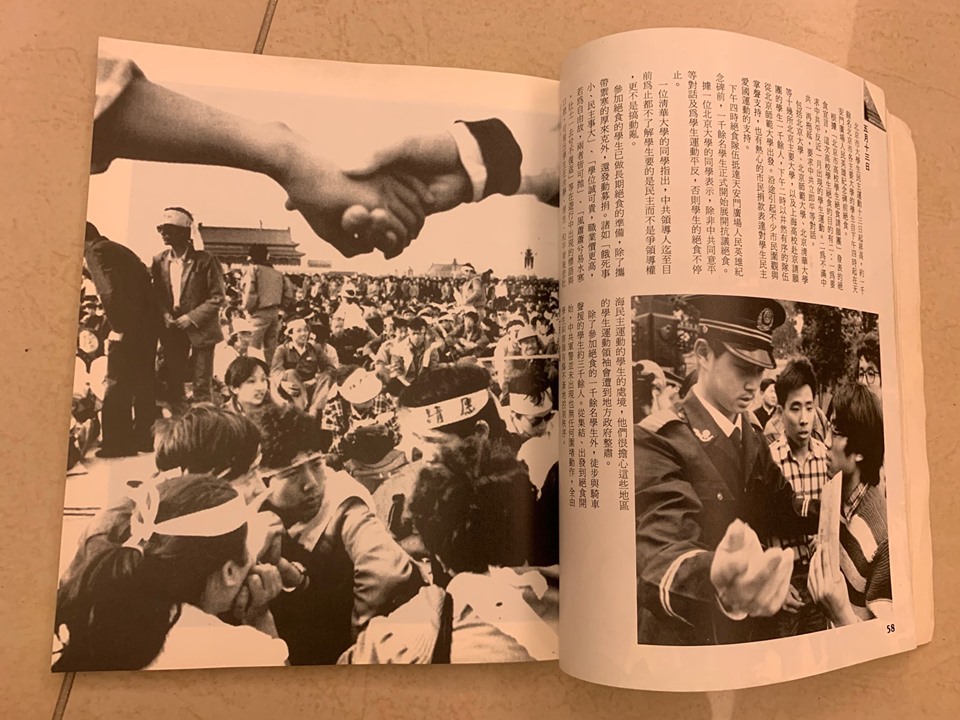

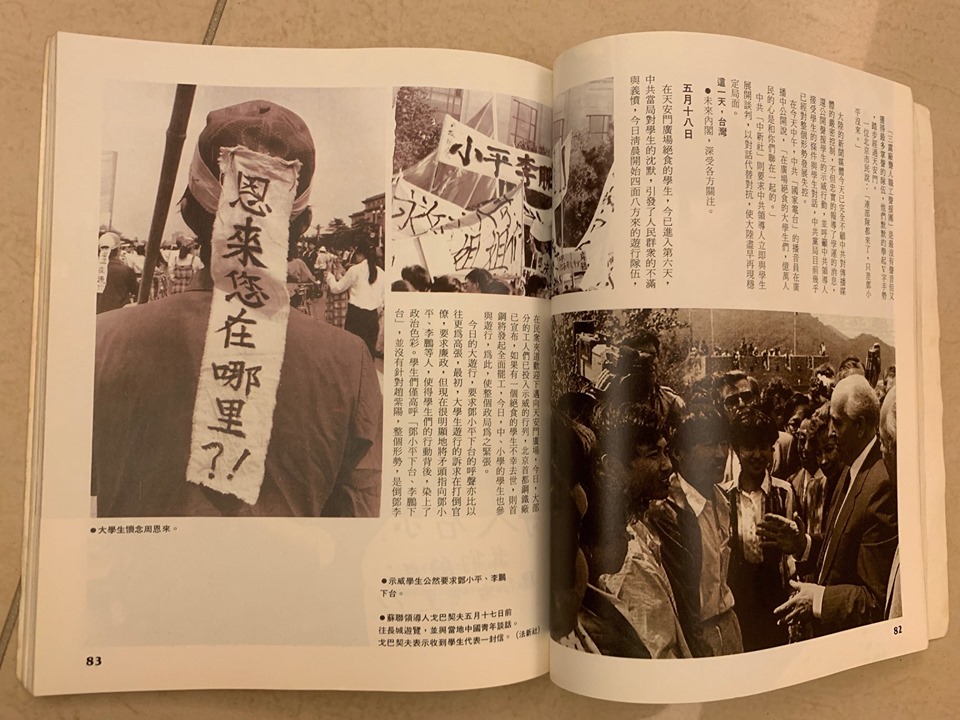

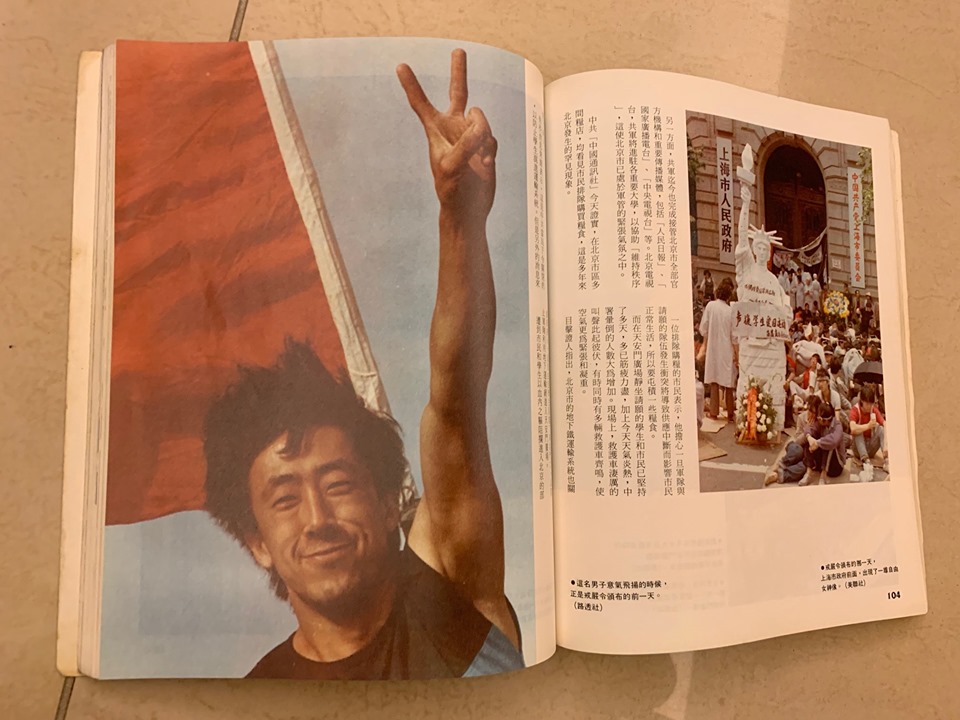

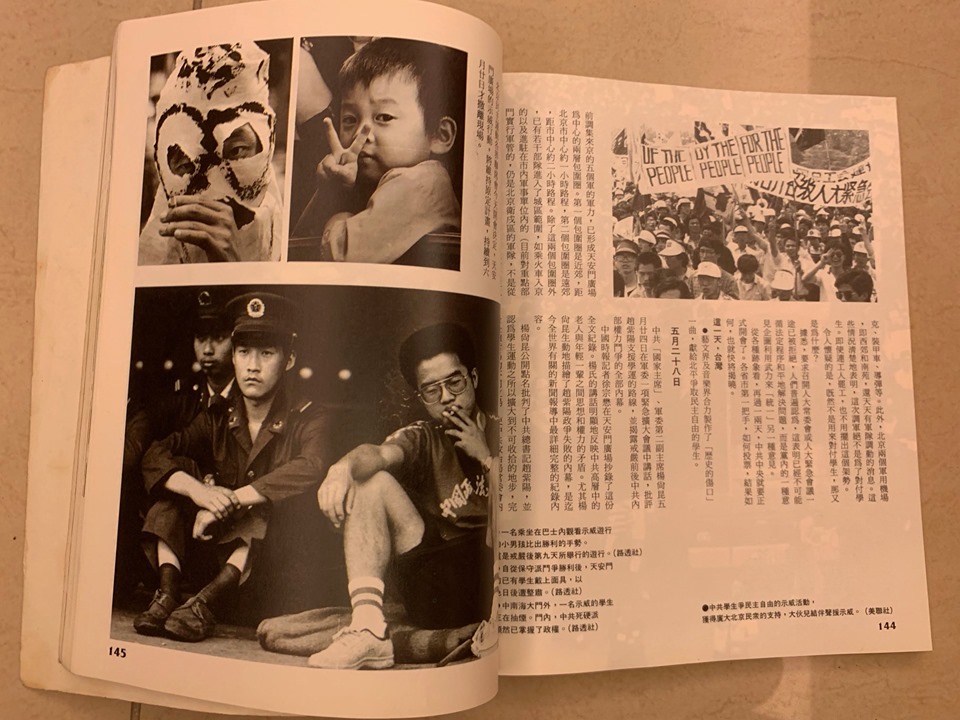

到了五月底,看著情勢越緊繃,我突然想到,這麼重大的事件,將來一定有人會寫總評、分析,但也一定需要有一本日記式的流水帳當紀錄。於是我就趕快利用報社記者、外電、通訊社照片的資源,著手編一本北京學運的日記體大事紀。

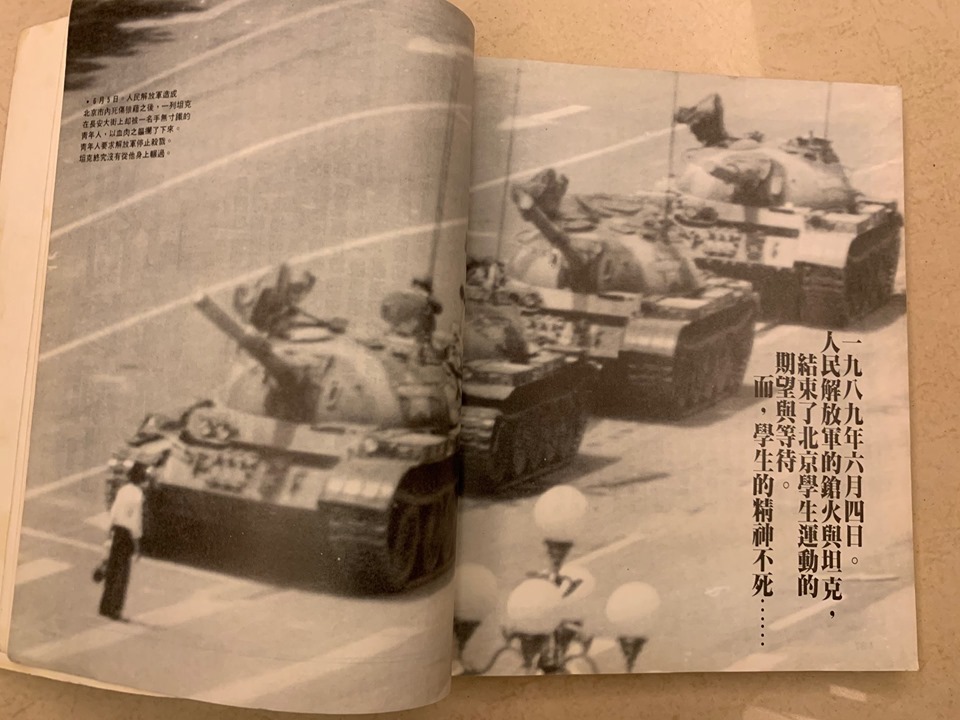

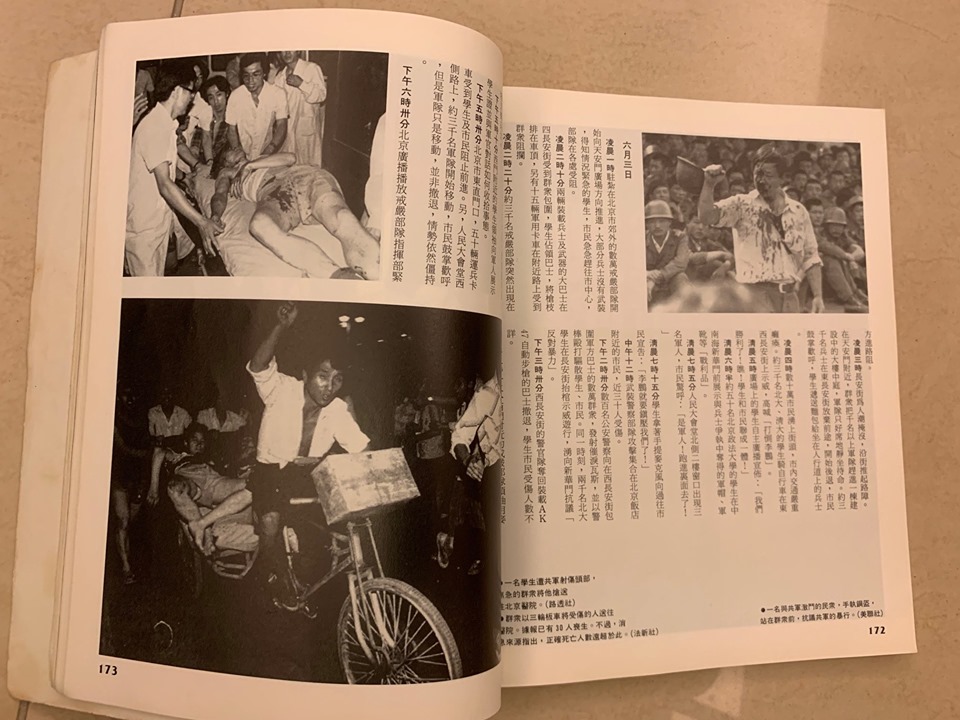

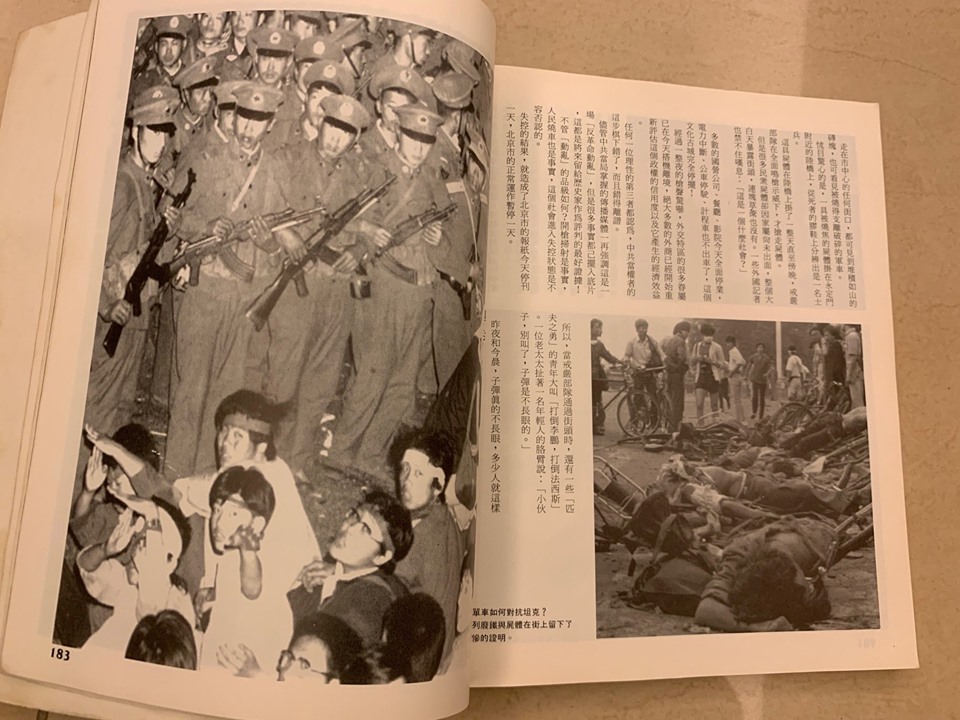

決定做這件事之後,立即整編資料、圖片、設計與編輯,我們的作業和新聞的發展平行追趕時間。整個時程非常短,應該在一個星期之內。而最後六四槍開了,我們也就把整本書收在那一天。也記得最後看到坦克人那張照片,正好放在結尾。

高重黎是此書的圖片規劃,吳勝天是美術設計。我們完稿後都累垮了,接著是同事跑去製版廠熬夜趕工,然後用最快速度印刷上市。

三十年後重看這本書,很高興當年做了這件事。今天看當時的新聞,對照後來各方透露的那時的秘辛,對照起來另有許多線索可以追尋。

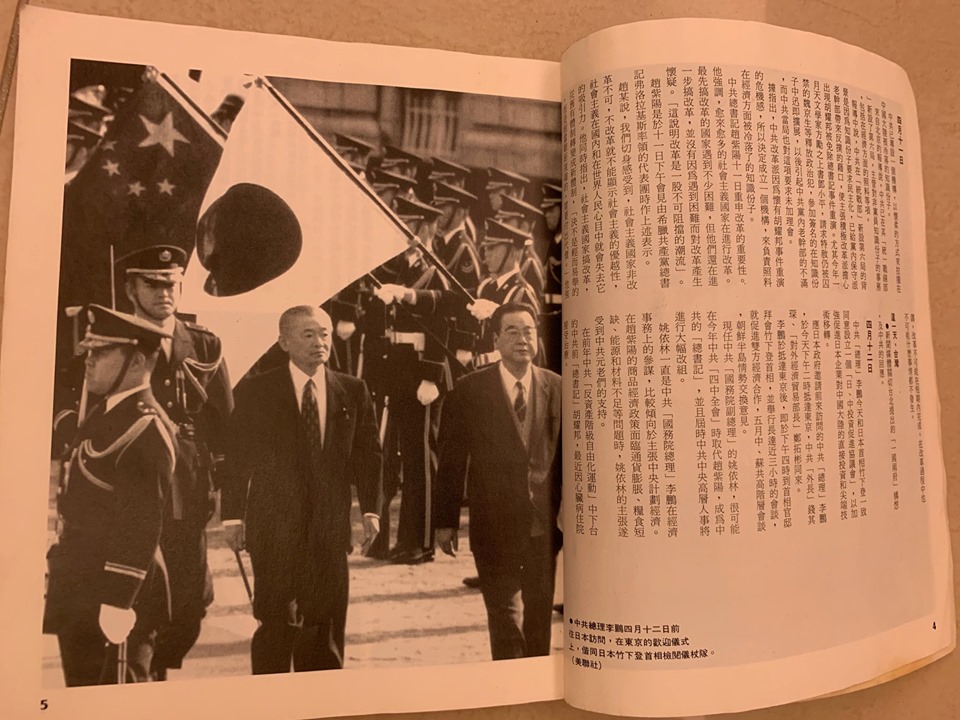

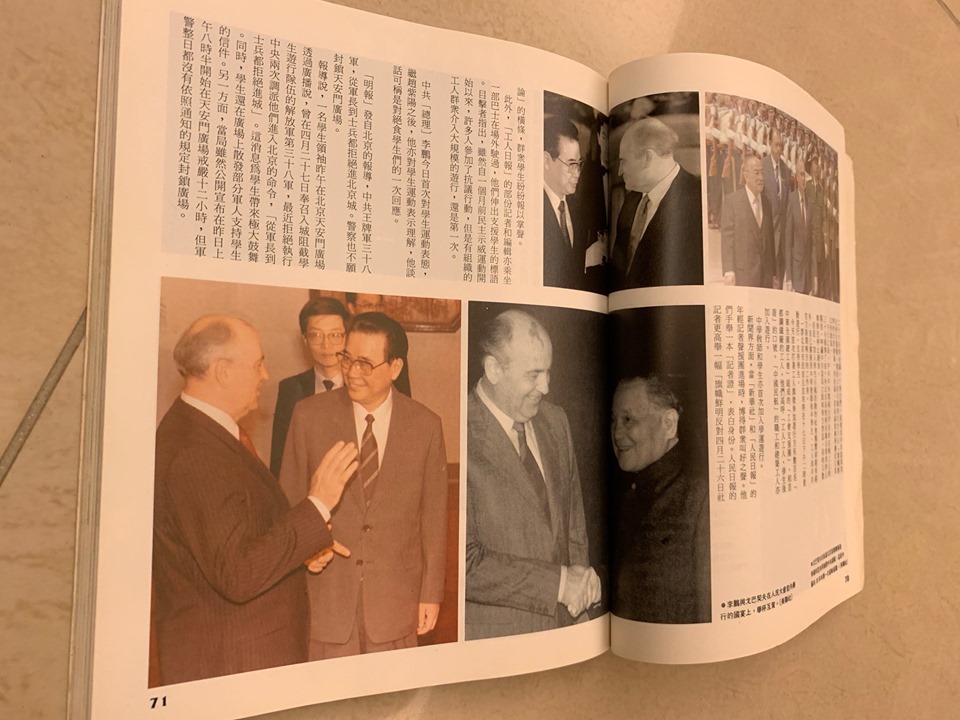

譬如,以鮑彤為代表,有人指出,趙紫陽被撤,主要是胡耀邦死後,鄧小平聽趙紫陽同意學生追悼,擔心他會成為日後的赫魯曉夫,影響自己的歷史定位而決定動手。但是看新聞,胡耀邦是四月十五日死的,趙紫陽是四月十八日同意學生追悼的,可是早在四月十四日那天,李鵬答覆記者提問時,就否認趙紫陽在經濟改革路線上和他有歧見而將去職。這麼對照,可知趙紫陽的位置早就不穩,而鄧小平後來決定下殺手那一刻的心理,也就更值得玩味。

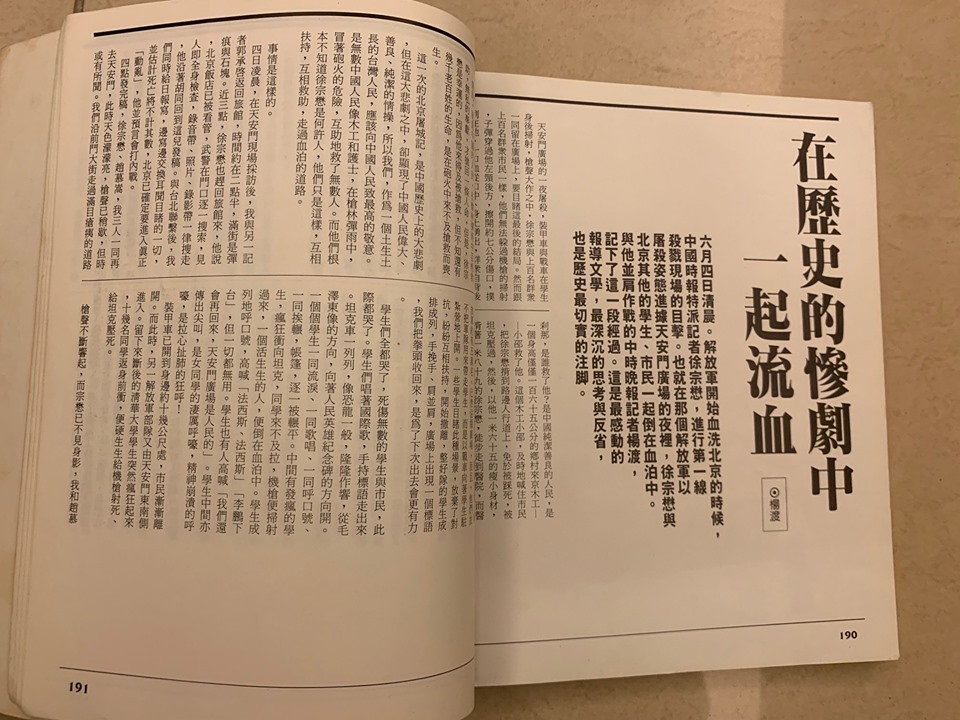

六四的清晨,我們報系有楊渡和徐宗懋兩位記者在天安門現場。楊渡也趕寫了一篇後記,不但記錄了徐宗懋中彈及搶救他的經過,也第一手記錄了那天他在現場的觀察和感受。這一篇和整本書的日記體新聞完全不同,把那天深夜的情境寫到人的眼前,今天讀來,真是珍貴。

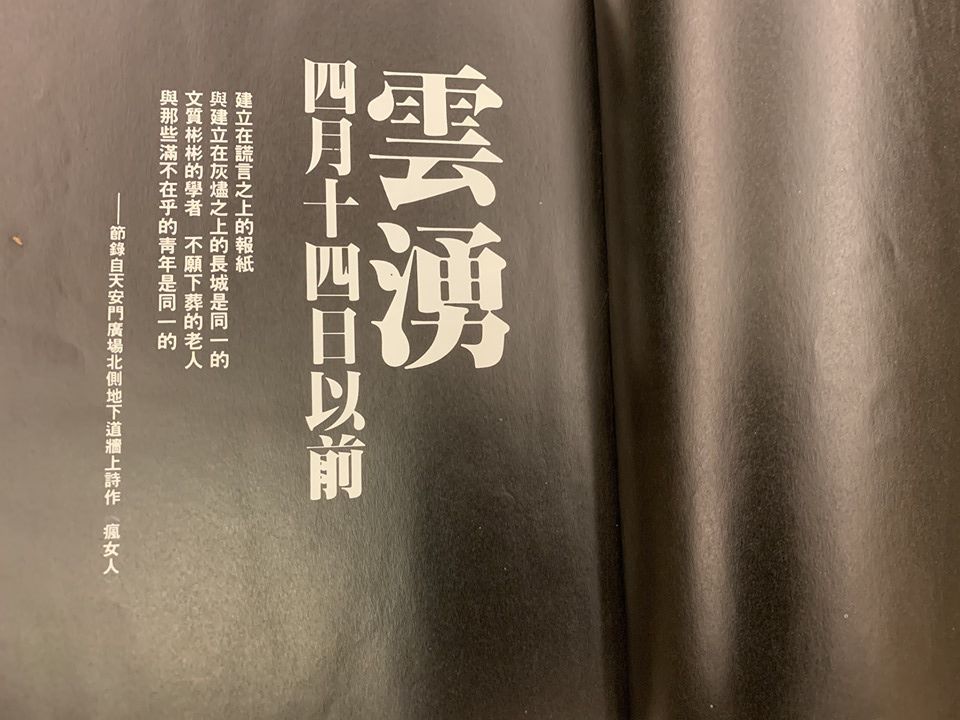

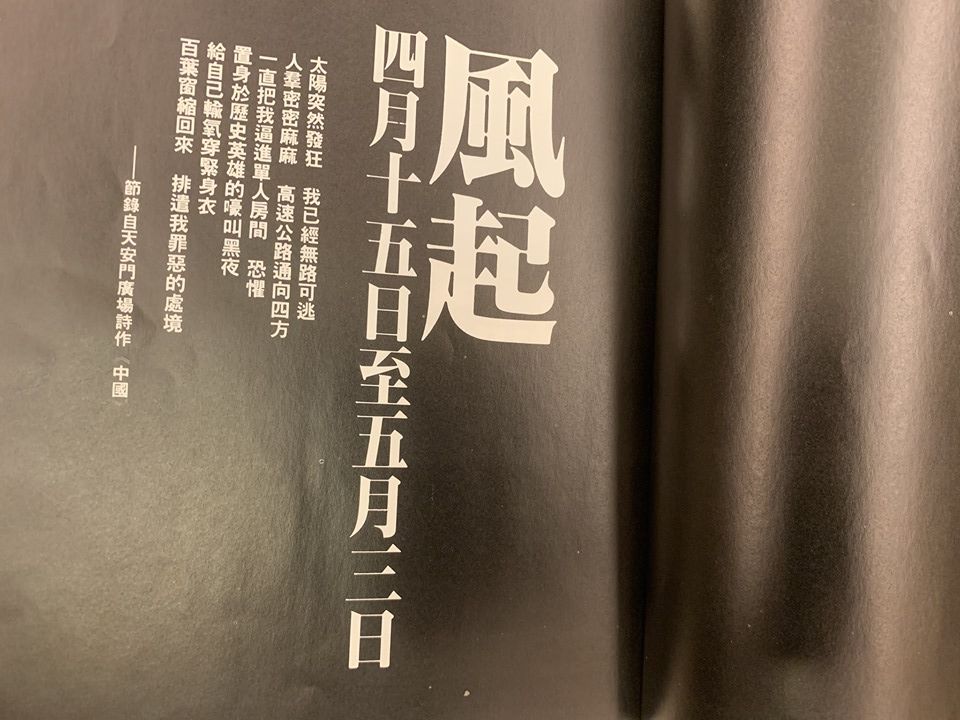

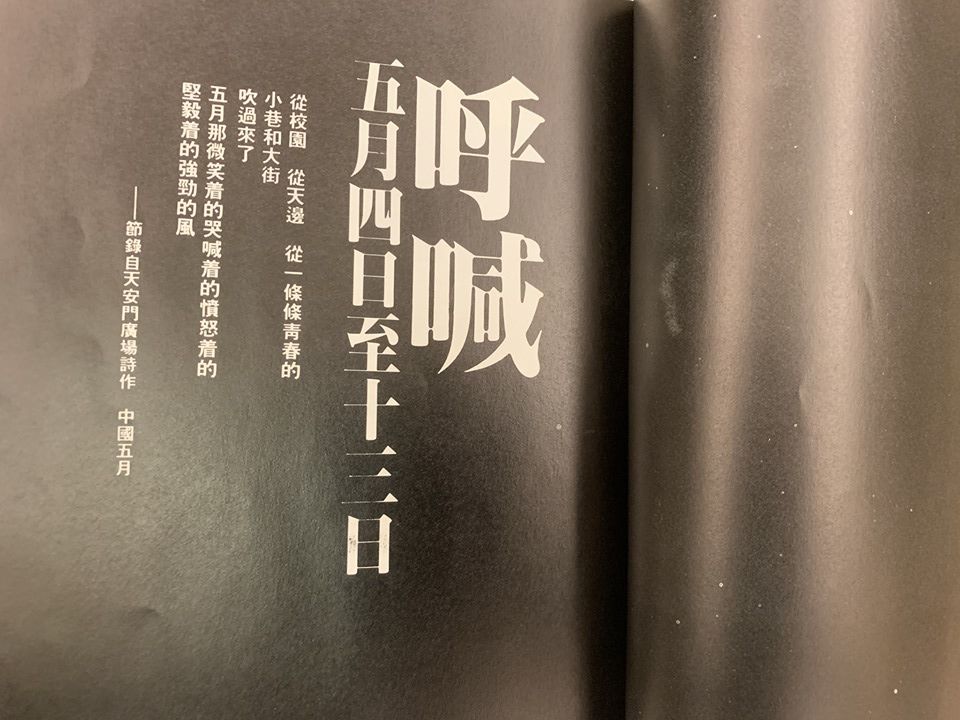

當然,看書裡收集的那些學生的詩,寫得真是好。

特別是這兩首:

我剛懂事時就愛上了你,

你是世上最好的女人。

而昨夜的風,

吹掉了你溫晴的面紗,

露出一張,四十歲女人,

奇形怪狀的臉……….

——節錄自北京大學大字報

中國 一箇殺死了自己的兒子的父親

在這夜裡又凌辱他的女兒 中國 中國

一口活的棺材 我白白地陪葬了你們幾千年

——節錄自天安門廣場北側地下道牆上的詩作 瘋女人

我貼此文的此刻,是十點十二分。而看三十年前六月三晚上十時十五分的紀錄,是:

騎自行車通過新華門的學生回報:「軍隊經過革命軍事博物館前,開向天安門廣場。」

皮諾丘前傳在義大利國慶酒會

P 隨筆

【皮諾丘前傳在義大利國慶酒會】

上星期五晚上,去參加義大利國慶酒會。義大利駐台代表 Davide Giglio 就任才剛幾個月,但因為他來參加台北書展而認識。

當時他到大塊展位看了《皮諾丘前傳》知道是義大利畫家 Alessandro Sanna的作品很開心,也很喜歡我們做的MV,說今年他們國慶酒會的時候要放映,請我們授權,我說當然好。

周五晚上去,他們準備了豐富的義大利酒食。

看到《皮諾丘前傳》的畫面循環播出,很開心。

最後一張是和 Davide 及其夫人。

沒看過的人請看這裡:

https://www.facebook.com/image3creative/videos/288751241814509/

玻璃心和感光紙的作用

C 出版O 活動與新聞報導P 隨筆

【玻璃心和感光紙的作用】

今天下午《可是我偏偏不喜歡》的新書發表會,我說世界上有兩種人,一種是很鈍感的,像我。另一種則是很敏感的,像吳曉樂。

她在書裡說自己是這樣的:

「對妳而言,人情寒暄底下的伏流,不知道為什麼,妳就是能聽見那些微弱的潺潺聲響。…..只要心思緩緩沉降,仔細凝睇眼前的光景,那些人與人之間的乖離與疏和,彷彿鳥,妳辨見了尋常人看不見的顏色。」

發表會上她說本來這種敏感讓她覺得自己是玻璃心,不知怎麼是好。但後來讀了一本書,發現作者的玻璃又要比她更細碎不知多少,於是才「第一次那樣鮮豔地察覺到,這世俗之上,有一些志業恰好專屬於那些,心如同感光紙的人。」

讀過曉樂之前著作的人,看我引用她這些句子,應該會體會到她這次寫得有什麼不同。

沒錯。這本書的文字,有著和前兩本不同的吸引力。

曉樂說她這本書和前兩本不同,有意寫得很偏。她說的「偏」是說非常自己,非常女性的角度。可是我從拿到書之後就放不下手。一方面是因為她寫得誠實,一方面也是因為她文字的引動。

譬如,看她寫自己的敏感要付出什麼樣的代價:「可能妳的幅寬只比尋常人才多上一公分,但生命中眾多哀樂就跟著那一公分,如同爆滿的廣告傳單,隨著取遞而散落一地,不多看一眼都不行。」很渲染。

再看一段她怎麼寫自己月經的感受:

「曾有男人試著要我形容這份感受,我答,如同脊椎被從中抽了一節,有些臟器得不到足夠的支撐於是沉墜,壓迫起妳的下腹,身體全數的肌肉為了應付這位移而過度緊張,不時傳來惱人的痠刺感,最後連頭也無可厚非地泛疼了起來。」很精準。

下午新書發表會之前,我避雨去了一家飯店,讀曉樂的書。出來的時候飯店一位侍者幫我開門,看到我Scooter上放的書,問我這是誰寫的。

我說是很好看的一本書,看他還想問什麼,我就送他了。

祝那位先生讀得愉快,也希望大家讀曉樂的這本書各有享受。

後記:我剛才本來剪了一支這本書的「歌舞片」也貼在臉書上,但是因為沒注意到解析度不夠,所以很快又刪掉了。等重做之後再貼出來。

永遠仰望數位星空的人

E 人生回顧P 隨筆

【永遠仰望數位星空的人】

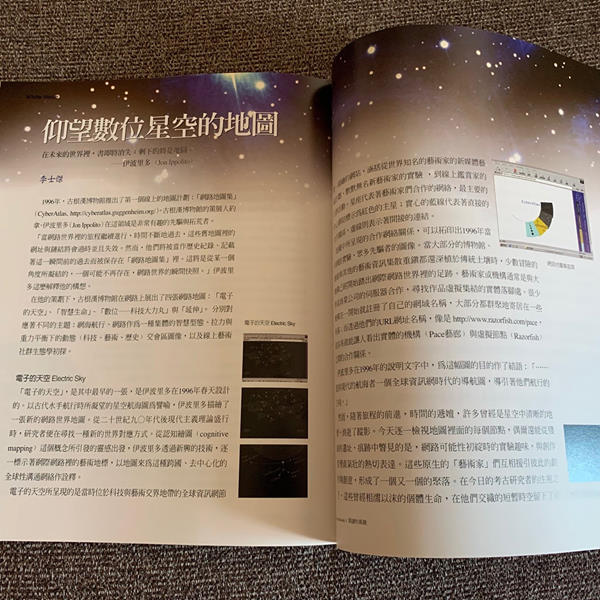

『當網路世界裡的旅程繼續進行,時間不斷地過去,這些舊地圖裡的網址與鏈結將會過時並且失效。然而,他們將被當作歷史紀錄、記載著這一瞬間前的過去而被保存在《網路地圖集》裡。這將是從某一個角度所凝結的,一個可能不再存在,網路世界的瞬間快照。』

這是2001年李士傑在「網路與書」第1輯《閱讀的風貌》裡所寫的一篇文章的開頭。那篇文章的題目是〈仰望數位星空的地圖〉,他介紹的是1996年古根漢博物館推出的第一個線上地圖計劃:「網路地圖集」(CyberAtlas﹚,以及其策展人約拿.伊波里多(Jon Ippolito)。

他曾經為《閱讀的風貌》寫過這篇文章,我都忘了。是前幾天瀏覽他介紹自己和作品清單的網頁看到這一篇,才想起來。今早祈請觀世音菩薩護佑引領他在光明佛土修行之後,我找出書來讀了一遍。

我和士傑有過同事因緣,只是很短。回想過去,百感交集。他五月中旬猝逝之後,我一直在想該怎麼用最簡要的說法來講他這個人。士傑說自己在做的是「文化觀察與網路實踐」,雖然已經很精要,但覺得還是哪裡少了什麼。重看他這篇文章,我確定可以怎麼稱呼他這個人了。士傑真是個永遠仰望數位星空的人。

今天早上十一點半,有李士傑的公祭。方便去的人,請到台北市立第二殯儀館,景仰樓一樓至真一廳。詳細資訊請看這裡:http://bit.ly/2JRBsIO

想認識李士傑的人,請看這裡:http://work.ilyagram.org/docs/self

Recent Comments