2023 年 6 月 5 日,22:47

B 閱讀C 出版P 隨筆

1.

「棺材和愛情不一樣,棺材是每個人都會遇到」 。

「時裝和死亡是同一天出生的雙胞胎」。

寫這種句子,是過去廣告業的文案高手才有的本領。

這次,是出自於一個外星人。

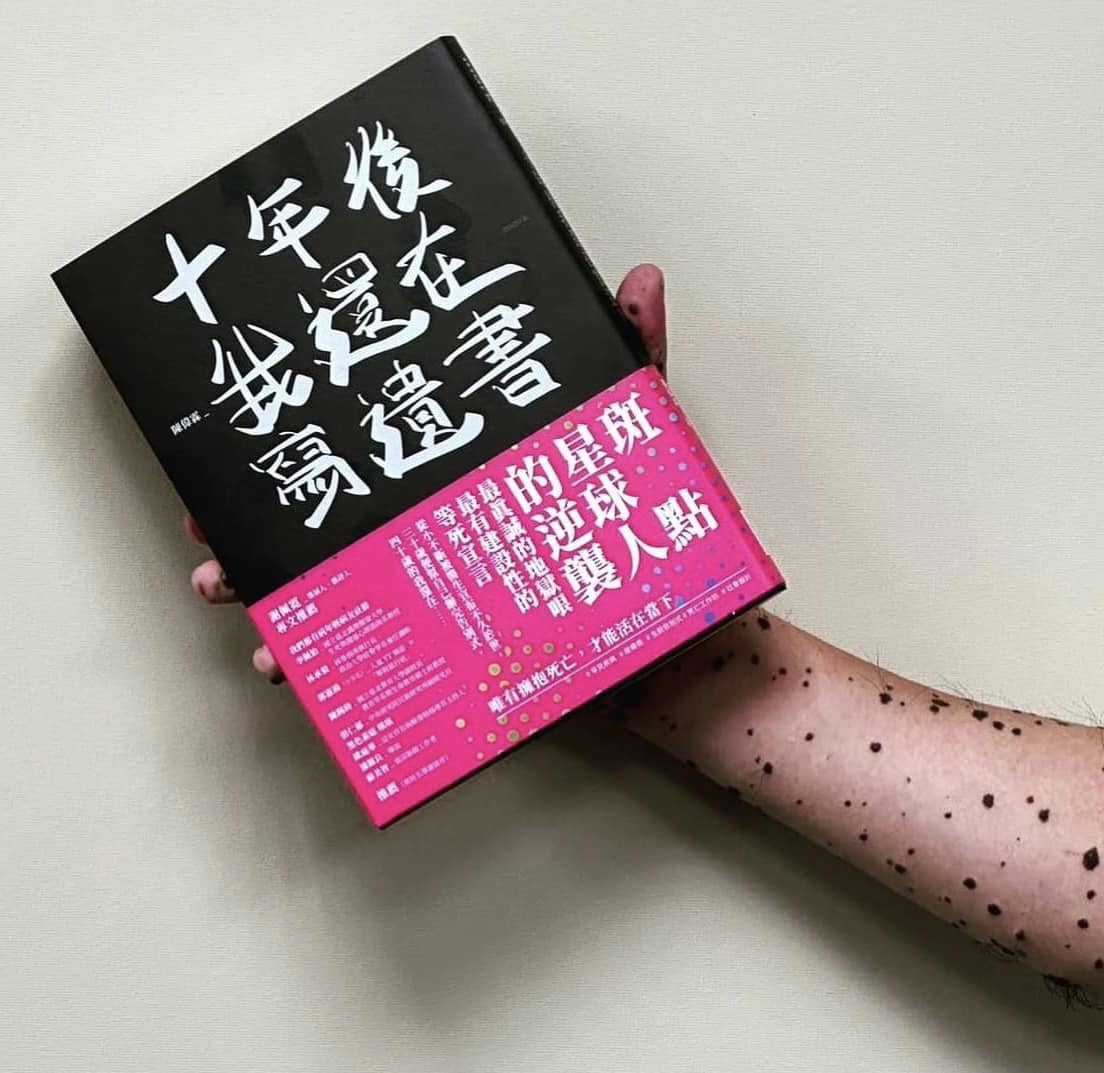

來自斑點星球,寫了一本《十年後我還在寫遺書》的外星人。

2.

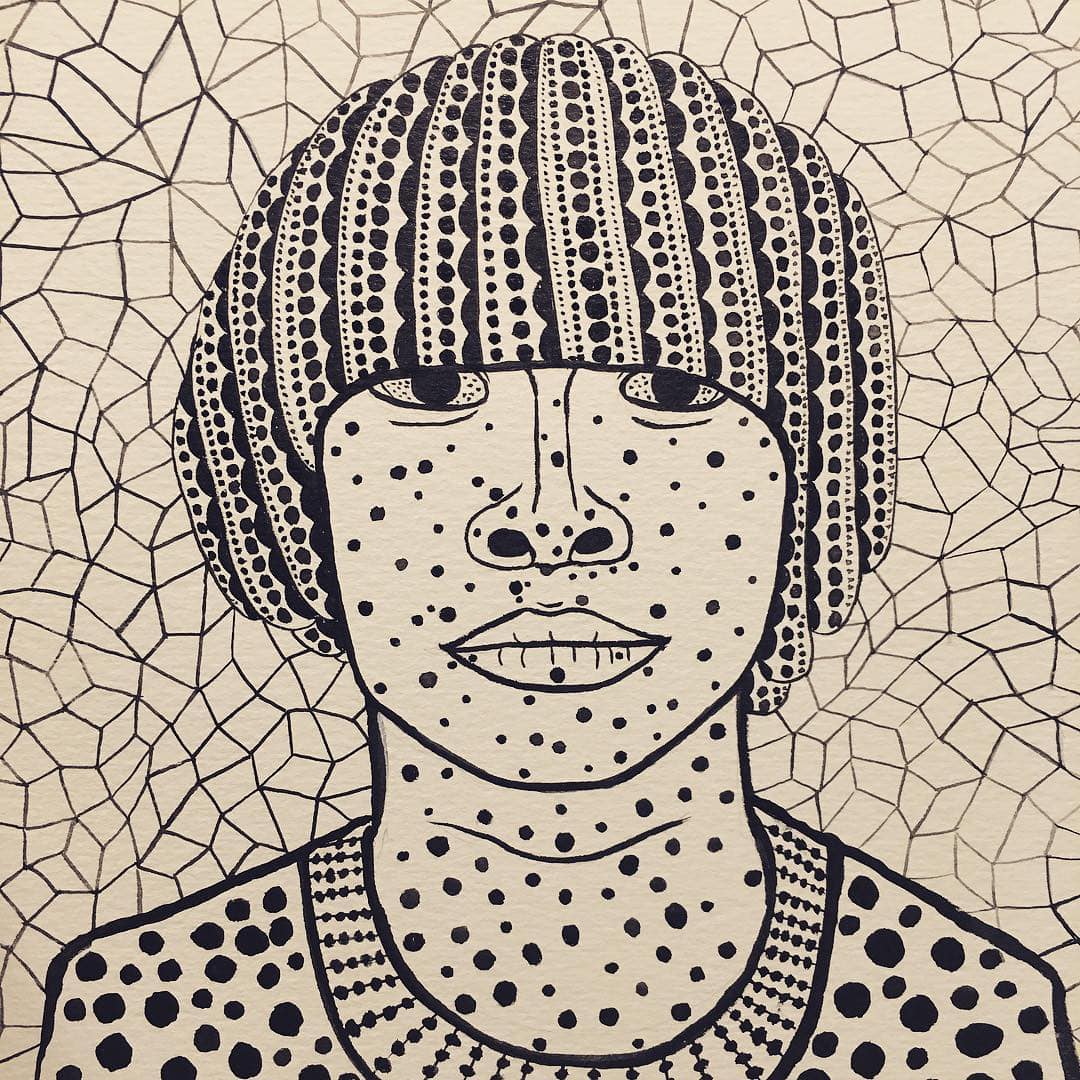

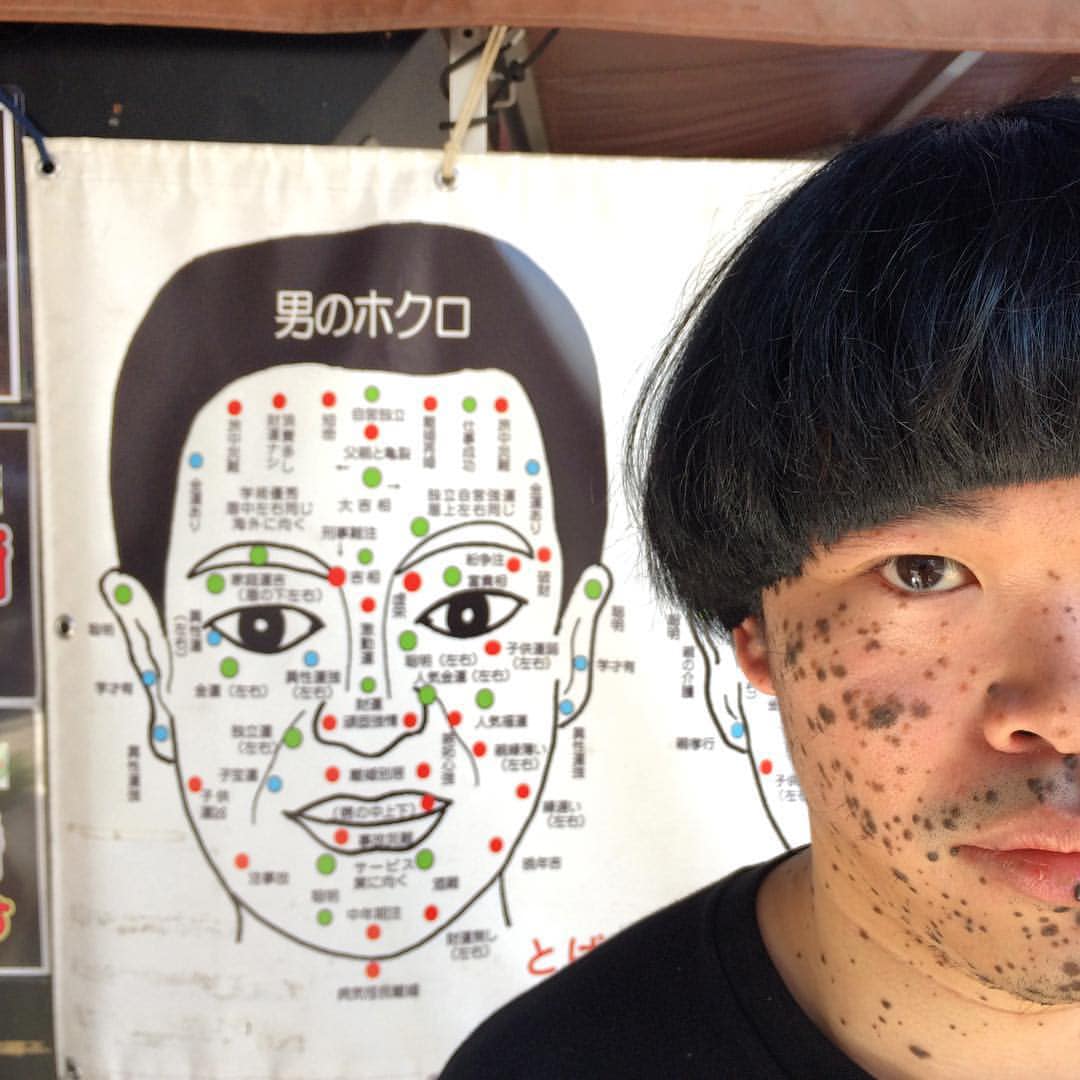

陳偉霖出生在香港。他一來到這個世界,就滿身黑色斑點。

「我的黑色素瘤顯而易見,最明顯的部分就是黑色素瘤像一件連身泳衣一樣從整個後背覆蓋到前面肚臍再到大腿,然後其他部分像頭呀、脖子呀、手手腳腳都像天生的星星一樣…..」

而經過地球上的醫生診斷後,這個孩子是一名皮膚癌症患者,他身上超過一千顆的斑點大部分都是惡性腫瘤,所以醫生說他很有可能活不過三歲。

只是那之後他雖然經常進出醫院,卻活下來了,到今天已經四十歲。

陳偉霖的父母,除了在他成長過程裡幫他不斷購買加碼的學生服,三分袖變成五分,短褲蓋過膝蓋,再配一雙長襪,遮蓋他身上越長越大的黑色素瘤之外,還做了兩件事。

首先是對他的管教,相對於他的同學,特別寬鬆。「在我成年之前,我認知爸媽唯一的『管教』就是想要我知道我可以把握自己的人生,因為人生是我自己的,是獨立的,我的命不是他們兩個全資擁有。」

第二,是儘管不斷地帶他去看醫生,但是從來沒告訴他患的是一種癌症。

陳偉霖是在十四歲那一年才知道。這麼延後知道,產生了特別的作用。

「十四歲知道自己原來是癌症患者,那一剎那感覺有點安慰,因為我原來不完全是一個外星生物,因為癌,把我和地球人連結在一起,原來我也算是半個人類……因為癌,我找到一丁點的歸屬感。找到歸屬感,才會想為這個地方貢獻一些什麼的。而當你在想要貢獻什麼的時候,才會跟『未來』有關係。」

4.

陳偉霖想到他可以做的貢獻是:證明「天生我才必有用」是真的。

而他的方法是:從那次出院回到學校開始,決定當一個裡裡外外都是零分的人。 「每一次考試不管是校內或是校際公開考試我都是以零分為目標,然後用一個有病但沒學歷的人生在世界上證明自己存在的價值,希望每一個人即使沒辦法逃離世界所給的價值觀,但也可以好好地相信自己,以自己為榮地活著。」

而從他國中畢業,出了社會之後,他做的所有事情都可以說是沿著這個信念的主軸發展的。

5.

外星人來到地球,當然要一直做一些和地球人不同的事。

他參與過許多社會運動,出版過一本遺書,在殯儀館裡辦過生前告別式、在靈堂辦搖滾抗癌音樂會、第一次進校園談「死不足惜」發展到每年三百場演講。他也把棺材抬進校園,辦生死實驗工作坊,開發了從生死教育到死亡教育的課程;後來還成立了「死嘢 SAY YEAH」協會。

「滾雪球」的說法,很適合形容他一路做這些事的過程,從第一件事情開始,前後連動著產生新的機會,滾動著發展出新的想法與做法,讓越來越多的人認識他,知道他在做什麼。

在陳偉霖源源不斷的創意裡,我印象最深的有兩件。

一是他辦完靈堂搖滾抗癌音樂會之後,把所有(不扣除成本的)收入捐給兩位癌友。其中一位老先生是癌末,因為他是農夫,以前忙著工作,沒什麼機會好好看過維多利亞海港;現在老了,又走不動,所以希望能帶他看一遍。

老農夫以為陳偉霖安排的是一趟車程。但偉霖除了幫他準備隨行的護士和氧氣筒之外,租了一架直升機。

把資源用來租一架直升機,只是服務一位老先生,一般人肯定覺得不切實際,「但他們的看法就變成我堅持做到底的動力。因為對我而言,我知道我的能力很有限,根本沒辦法照顧全世界,那倒不如我看到一個有需要幫助的人,我就盡全力去幫助就好。」

另一個創意,是他去當服裝設計師,辦了一場死亡時裝秀#fashionisdeath。

「死亡和時裝放在一起,很多人第一時間會想到壽衣、喪服等,但我想做的並不是先人才可以穿,而且壽衣本身已經代表一定的死亡觀;我想做的是可以把死亡觀注入流行文化裡,而時裝就是其中一個流行文化的指標。我想做的不是死人穿的壽衣,我想做的『壽衣』是當你還有壽命去燃燒的時候就可以穿的時裝。」

但問題來了,什麼是時裝?時裝又跟死亡有什麼關係呢?

陳偉霖的思索找出了這樣的聯結:

「天地初開,時裝與死亡已經有著密不可割的關係。從伊甸園裡,人類因為受不住誘惑而吃了分辨善惡樹上的果實,並由那一刻開始,人類就需要面對死亡;亦因為吃了善惡果實,我們開始懂得分辨善惡,所以也造就了時裝的誕生。」

所以,他接著說:「時裝與死亡是在同一刻誕生的。它們是雙胞胎,但好像顯然有不同的性格。經過幾千年的歷練,時裝由一片葉子開始,到現在所運用的顏色、物料、剪裁等千變萬化,步伐越走越快。但人類對死亡的顏色仍然停滯不前,非黑即白,面對死亡的態度依舊一成不變,一條死路。」

因為陳偉霖從來相信生命的顏色應該色彩繽紛,「所以死亡也應該一樣,因為死亡是生命的一部分。既然死亡和時裝息息相關,所以我要找時裝設計師一起研究,嘗試把我對死亡的看法呈現在時裝上。」

死亡時裝秀不只別開生面,後來還有別的時裝週邀請參展,他還因此得到年輕時裝設計師的獎項。

6.

到二〇一五年九月開學之前,香港學生自殺的新聞偶爾才出現。但是二〇一五到二〇一六學期裡,有至少四十位學生自殺,最高峰期間,九天裡有六位學生自殺,震驚了香港社會。香港政府成立防止學生自殺委員會,還推行「不自殺契約」,要學生簽署承諾不會自殺證明書,但並沒有把自殺潮壓下來。

時常被稱之為「生死教育導師」的陳偉霖覺得自己沒能幫到學生很羞愧,對一些輔導機構、單位提了許多建議,但因為他不是社會認可的專業人士沒被採納。

也因此,他就自己成立了「死嘢 SAY YEAH」協會,透過一些新的方法嘗試去改變社會的死亡文化,「讓學生有多一種方法,有多一個新的價值觀去接觸死亡,從而了解自身的需要,認真看待自己的死亡。 」

「死嘢 SAY YEAH」專門幫助想自殺、想死的人直視死亡,認清自己想死的念頭是怎麼回事,「讓服務對象透過認識不同的死東西好讓自己SAY一個YEAH ,希望可以讓自己沒有遺憾。」

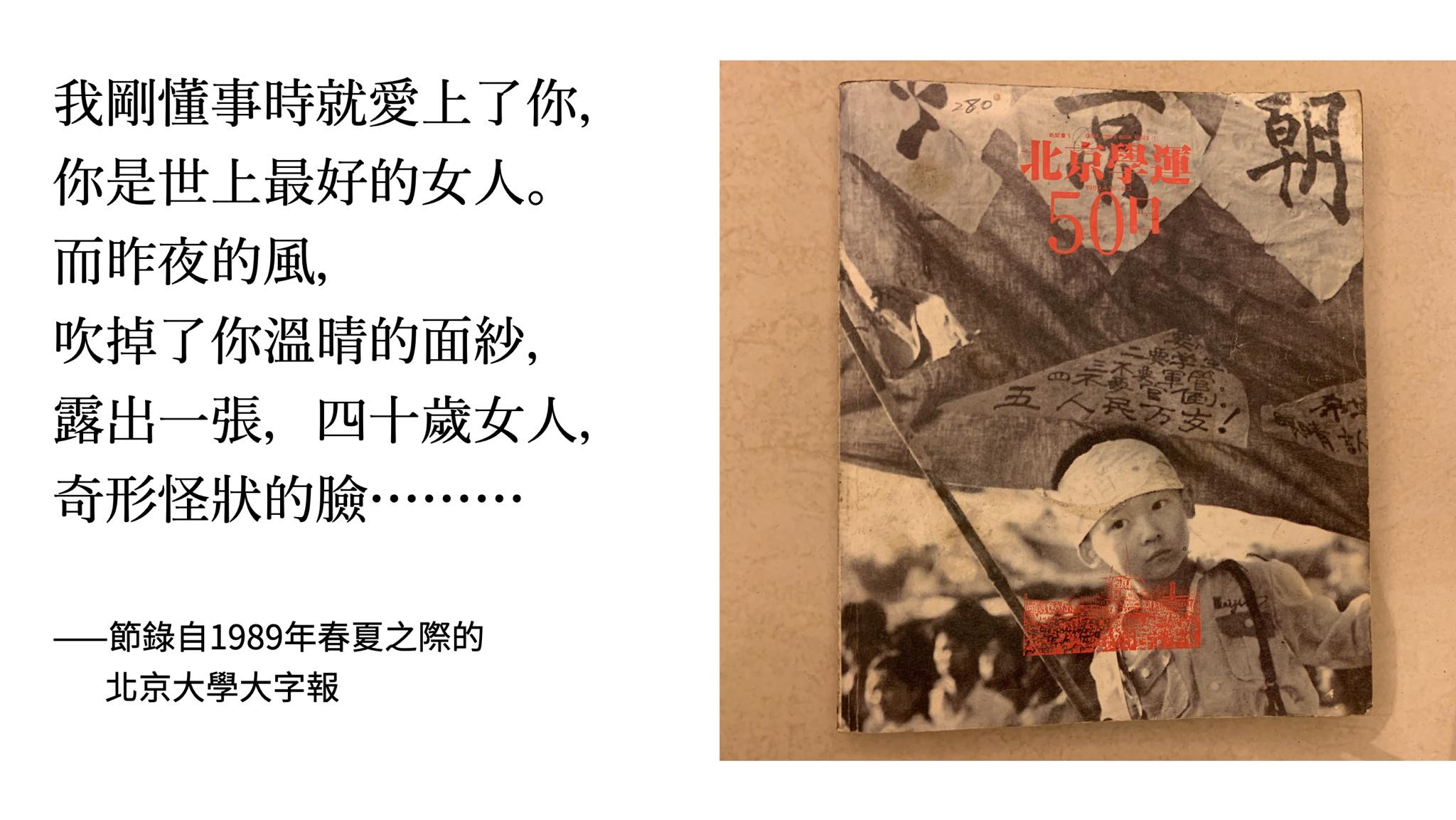

「死嘢 SAY YEAH」成立兩年後,二〇一九年反送中期間,幾乎每一天都收到來自不同年齡階層的「遺書」,最多的時候一天超過五百封。從小學生到中學生到老年人都有。陳偉霖發展出一套理路清晰,抽絲剝繭的對話,讓他們一層層看清自己絕望的根由,也看清「以死明志,不是只是用自殺來換取別人的關注,也不只是其中一個以死控訴的方法。」

7.

看陳偉霖的書,很高興我和他有一個交集。

他所有參與社會運動的起點,可以回溯到二〇〇三年他參加七一遊行。 那是他的啟蒙。

而我自己關心公眾事務的起點,也是在二〇〇三年因為隔海觀看香港人那場五十萬人遊行所揮發的公民社會的精神,受到震撼與感動。

歡迎陳偉霖從二〇二一年後以台灣當作他的家,定居下來。

在這裡,他不只可以和其他斑點星球人相逢,不只可以成立「台灣例牌協一協會」像在香港那樣幫助台灣的人,我相信以他的斑點星球人智慧,還可以做更多的事。

謝謝在謝佩霓的引介下,很榮幸地有機會出版《十年後我還在寫遺書》。

(照片取自陳偉霖臉書)

2023 年 6 月 3 日,22:42

B 閱讀C 出版O 活動與新聞報導P 隨筆

1.

我對小時候的記憶並不多。在有限的幾個畫面裡,有一個是我父親有一天回家,跟我母親說,「甘迺迪死了。」一個和我在韓國童年生活一萬個竿子也打不到的名字,就這樣鑽進了我腦袋。那天,連帶我還知道了「暗殺」這個說法。事後算一算,那是1963年的事,我才七歲。

後來長大些,看了一部電影,是甘迺迪二戰時從軍,在一艘魚雷快艇上作戰、脫險的故事。電影情節記得不多,但我卻記住那艘快艇的名字 PT-109。也因此,有一段時間,每當聽人說起甘迺迪的事蹟,我都會帶著一點得意地反問:「那你知道他當兵的時候服役的船叫什麼名字嗎?」

再又長大些,會讀英文小說,知道了亞瑟王和圓桌武士的故事,學到了Camelot(卡美洛,亞瑟王的王宮和城堡)這個字之後,又體會到為什麼新聞裡提到談到甘迺迪短暫主政三年期間的白宮也被稱之為Camelot。兩者都是菁英薈聚、繁華盛開,卻又急速凋謝,給後人留下永遠喟嘆的傳奇。

2.

進了出版業這麼久,我當然不是沒有想過要出版甘迺迪的傳記。只是寫他的傳記太多了,拿不準怎麼取捨,在什麼時機點上出。

本來我一直希望等到有關他被暗殺的真相,或起碼所有檔案都公開之後,再找一本適合的。

然而,1992年美國曾經立法要求行政部門必須要在2017年之前公布此案所有情資,但直到今天都沒有實現。

川普任內,曾經解密好幾千頁文件,但其他的仍然以國安之名封存。2021年,拜登總統又公布了1,500頁文件,但還是把其他的保密。去年年底,拜登又宣布將在2023年6月(對,就是這個月)再公布一批,然而還是會有2,545件只公布一部份,515份文件完全不公開。

當年雖然有華倫調查委員會做了結案報告,但懷疑另有陰謀的聲浪一直不絕,不是沒有原因。

而一個風華正茂,帶領美國國力趨向全球顛峰的總統,在光天化日之下遇刺,完整的來龍去脈卻成了跨世紀之謎,不可思議。

也就在這些背景之下,當去年尹麗喬博士介紹我出版甘迺迪家族所編的《甘迺迪:美國願景》時,我覺得等到了一本適合的書。

3.

《甘迺迪:美國願景》,是甘迺迪的外甥史蒂芬.甘迺迪.史密斯(Stephen K. Smith)擔任共同主編,在他百歲誕辰時候出版的書。

他們按甘迺迪生命各個階段,以及相關重要事件和議題,分了七章,邀請世界各國和甘迺迪有關聯的四十四位人士撰文。我們固然能看到卡特、季辛吉、哈維爾等政治人物、保羅.克魯曼等經濟學家,也會看到諾曼.梅勒等文學家,以葛洛麗亞.斯泰納姆(Gloria Steinem) 為代表的社會運動家,以勞勃.瑞福為代表的演藝人士,以達賴喇嘛為代表的宗教人物等各個不同領域的撰稿者。

非常難得的,是四十四位作者談甘迺迪的時候,沒有什麼重複之處,他們各自以帶著感情又保持客觀的文字評述甘迺迪在各個領域的事蹟,並且以互不重複的角度串連起一部甘迺迪的傳記。

這樣再搭配精選的三十一篇甘甘迺迪關鍵時刻的精彩演講,加上重現當年時空的大事年表,還有以名攝影家Jacques Lowe 作品為代表的六百張珍貴照片,就形成一部方便即使在二十一世紀之後才誕生的讀者,也方便認識甘迺迪置身的時代氛圍、他是個什麼樣的人、做了些什麼事。

4.

讀這本書,我覺得編者最重要的是希望讀者能了解甘迺迪這個人。

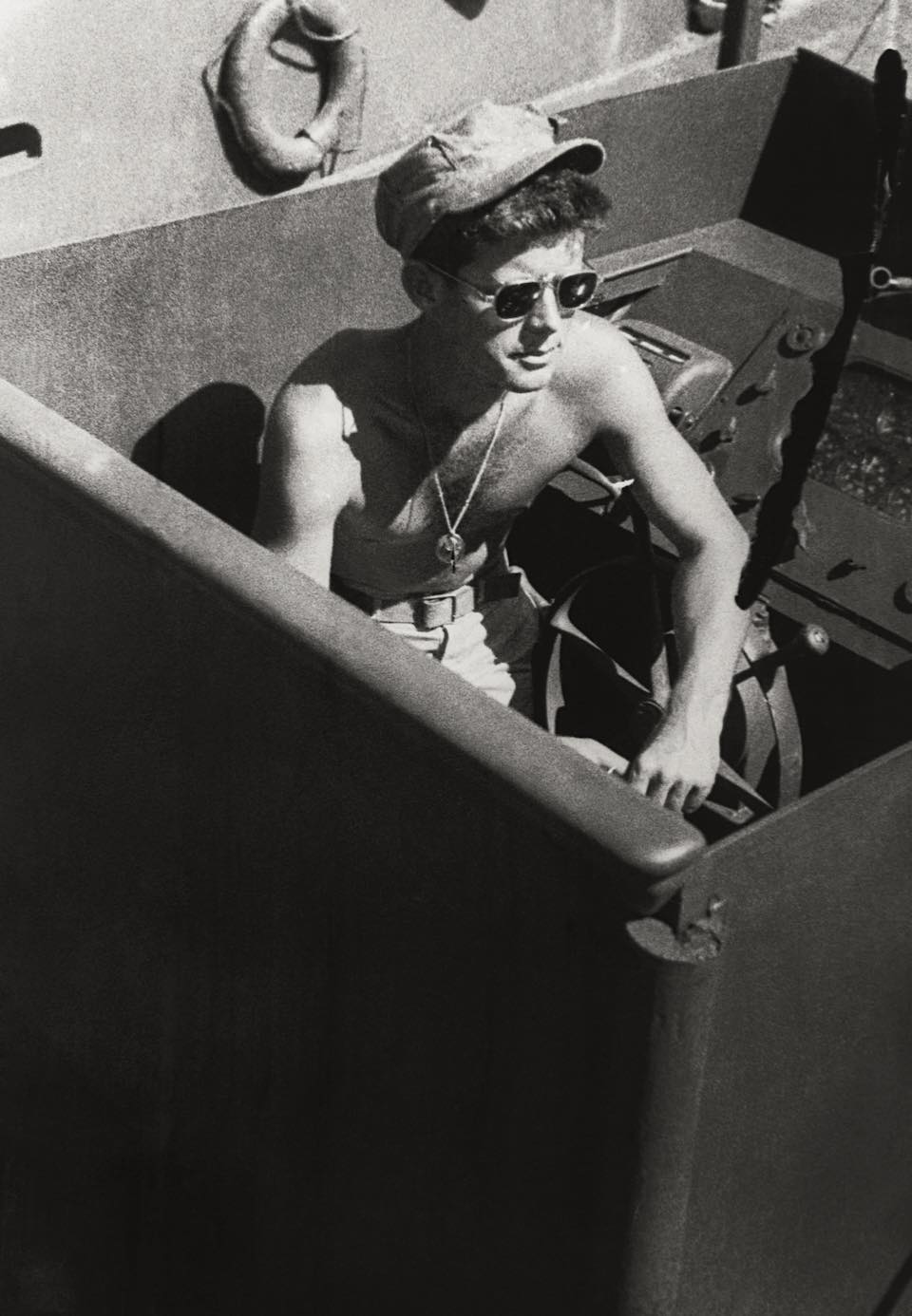

書的七章主文開始之前,有一篇喜劇演員康納.歐布萊恩(Conan O’Brien)的文章;書的結尾,有一張還沒當總統之前的一張甘迺迪照片,形成一條線索。

確實,甘迺迪是很難被了解,也很容易被誤會的一個人。談起他,很多人最先想起來的可能就是:他是一個結合財富和權勢巔峰的家族的政二代,結合外貌和頭腦的媒體寵兒,政治嗅覺靈敏並且因勢利導影響全球局勢的人物。

然而,事實上他人生原來的目標是成為一個生活不受拘束的記者(也所以花邊新聞不斷)。而他也確實有當記者的才質。二戰結束後他採訪英國大選,斷言邱吉爾會輸掉大選,沒有人相信,結果卻跌破大家眼鏡。他不是嬌生慣養的政二代,自小就有怪病纏身,但二次大戰時服役進入海軍,在太平洋和日軍作戰時受過重傷,拿到英雄勳章(PT-109的電影所本)。但是背傷使他日後經常要站著工作才能舒緩疼痛。

而他從政,是因為他父親最早安排他哥哥進入政壇但是在二戰中戰死,他是被遞補接棒的。

甘迺迪本來講話、演講都沒有魅力。但是他經由苦練,成為美國最會演講的總統之一。甘迺迪的就職演說,名列美國總統最經典的四大演說之一。(另三場是傑弗遜進行的首次總統就職演講、林肯的第二次就職演講、小羅斯福的第一次就職演講。)

美國總統除了要會演講,是否風趣、幽默也是大家關注的。這一方面儘管今天很多人馬上會想到雷根,但是在康納.歐布萊恩眼中,真正並肩名列第一的是兩個人:林肯和甘迺迪。「我所說的幽默感,源於悲劇和歷經風雨之後的信念,那就是──人類,以及我們所塑造的世界,有著深層的缺陷和顯而易見的荒謬。看清楚這一點需要一種自我反省式的幽默…….如果一個人認為我們在地球上的生活既無比美麗而又無比淒慘,那麼他就需要這種幽默來容納這兩種截然不同的觀點。這就是約翰.甘迺迪的幽默。」

也因此,康納.歐布萊恩說他最喜歡甘迺迪的一句話就是:「世上確鑿之事有三: 上帝、人類的愚昧和笑聲。前兩個超出了我們的理解力,所以我們要盡可能做到第三個。」

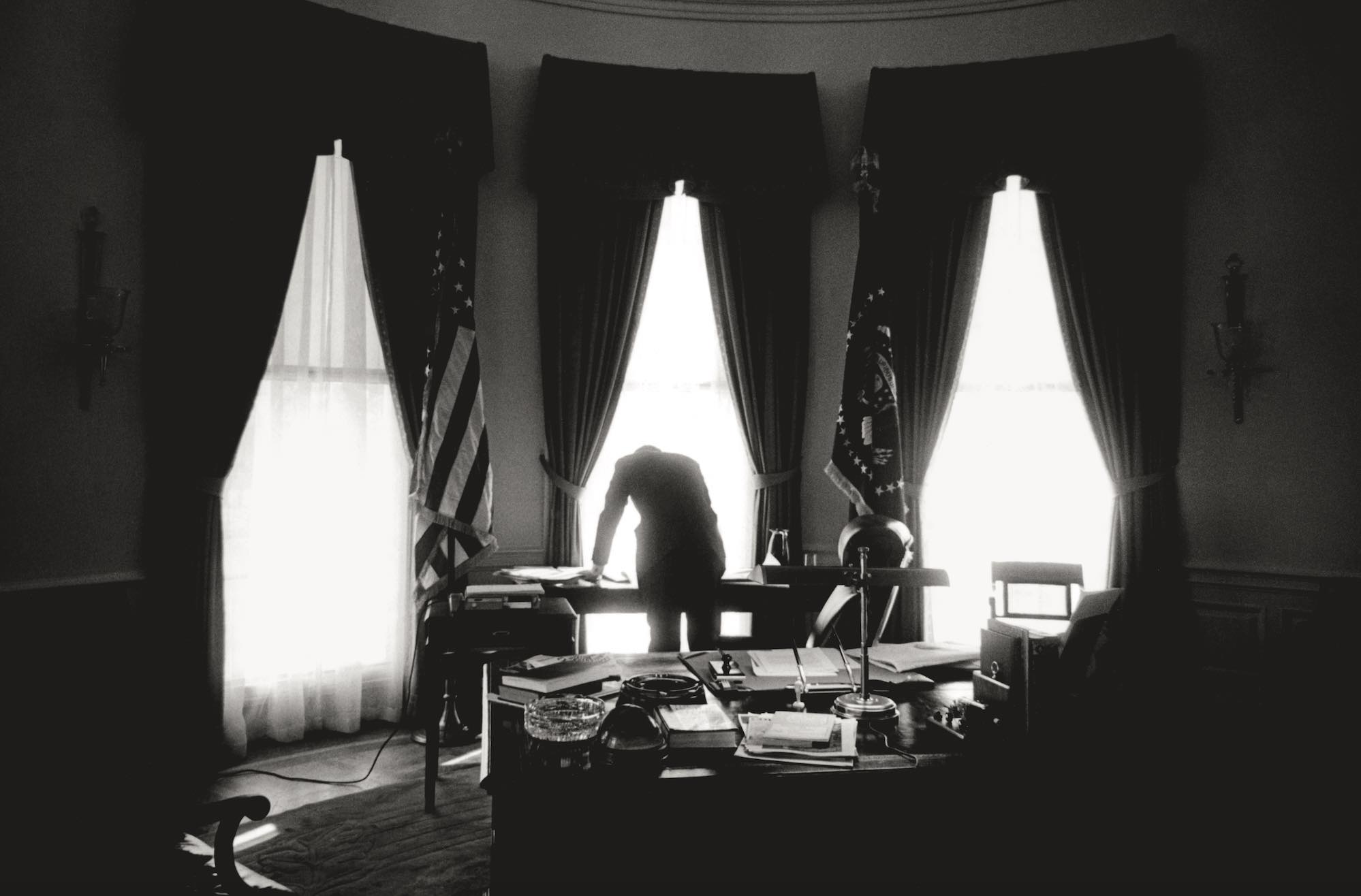

這樣,我們再對照全書最後一張照片,感受就會更不同。

甘迺迪獨自走在一片野地,側首眺望遠處。那是1959年,他當上總統的前一年。風,吹起他的頭髮。

5.

2023年是甘迺迪遇刺死亡六十周年。這一年出版這本書唯一的中文版,對台灣讀者有什麼特別的意義?

我認為有兩個。

一個是今天動盪的世局和甘迺迪置身的時代相仿,我們面對諸多挑戰,不論是如何捍衛民主、如何面對政黨之爭、如何在戰爭邊緣維護和平、如何保護人權和環境、如何務實地邁向美好的未來,都可以參考甘迺迪當年在面對這些挑戰時候所堅持並實踐的信念。

另一個則是,甘迺迪有關戰爭與和平的觀點。書中有三篇談和平的演講。我自己覺得最精彩的是他認為「真正的和平一定是很多國家的產物、很多行動的總和。它一定是動態的,而不是靜止的,隨著每一代人所面臨的挑戰而不斷變化。因為和平是一個過程,一種解決問題的方式。」

這段話應該是台灣今天每個人都該讀的。

6.

6月6日起,我們在臺中國家歌劇院五樓的image3非常圖像空間,從《甘迺迪:美國願景》六百張照片中,精選了24張辦一個特別攝影展。

由這些放大了的名家攝影作品,及照片背後的相關說明,可以從另一個角度來認識甘迺迪。

6月10日星期六下午三點,有一場講座,也歡迎大家來參加。

▋重新認識甘迺迪的理由 ──《甘迺迪:美國願景》攝影特展分享講座

■時間:6月10日(六)15:00 – 16:30

■講者:尹麗喬博士、江啟臣立法委員、郝明義

■地點:臺中國家歌劇院5樓 image3非常圖像空間

感謝陽信銀行贊助。

◎報名請見留言處

Recent Comments