2025年3月21日20:35

A 工作B 閱讀L 人物O 活動與新聞報導

【 周末活動 】

3/21星期五晚上7點,台北

在信義威秀,有

@片名「王 登 鈺:動 畫 短 片 輯 」

放映後並接著有一場座談,主題是:

「我是一條魚:從玩具、漫畫到動畫」。

————–

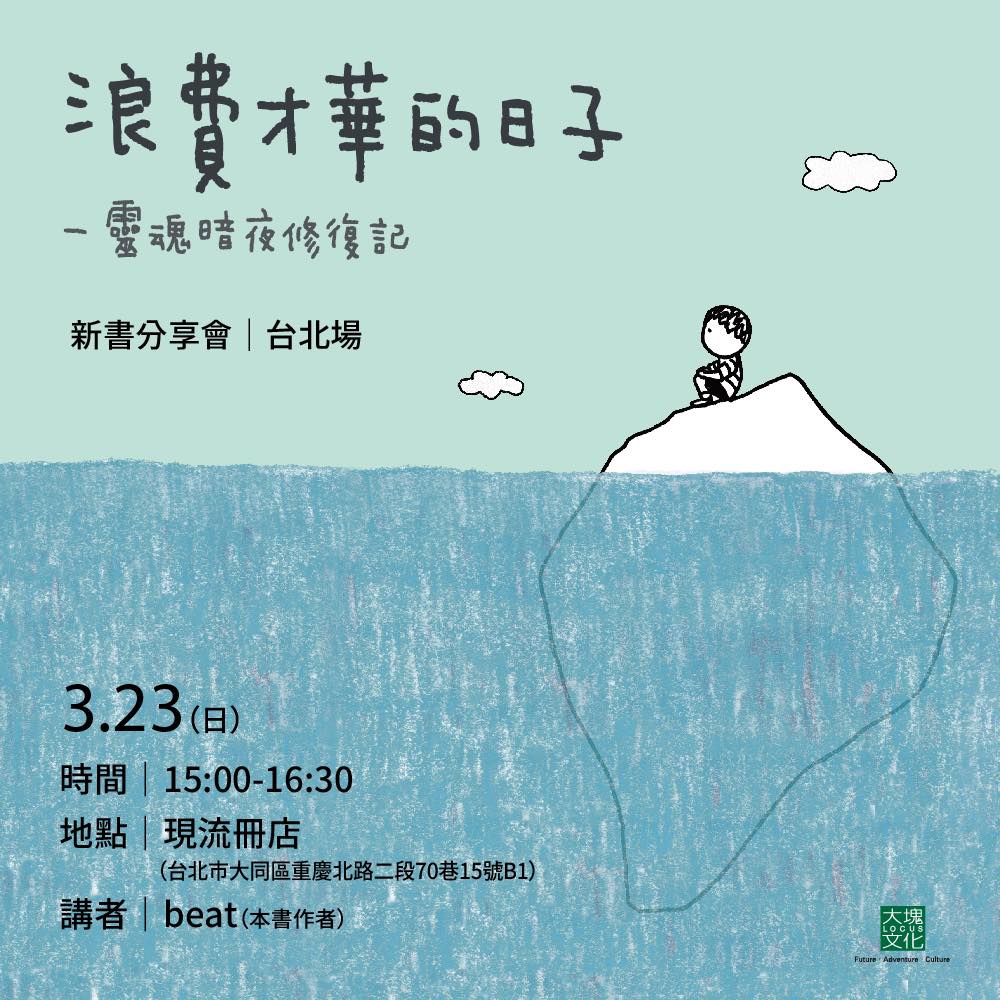

3/23星期天下午三點,在現流冊店

《浪費才華的日子:靈魂暗夜修復記》新書分享會|#台北場

「烏雲沒有不見,它會走也會再來,慶幸的是我認識了雲的本質,也看見沒有烏雲罩頂時自己的本來面目。」——beat

畫出可愛正興貓的創作者beat推出最新力作《浪費才華的日子:靈魂暗夜修復記》,描繪他過去數年面對生命低谷、走出靈魂暗夜、找回自己真正力量的療癒過程。透過細膩的圖文,帶領讀者經歷這段暗夜旅程,隨著一層層的整理自我對話,烏雲一層層散去,直到重見本來面目的光亮

本場新書活動將由beat分享創作歷程,並邀請讀者書寫「給自己的信」,歡迎大家一同參與。

Recent Comments