米奇在十多年後的實踐

B 閱讀C 出版P 隨筆

【米奇在十多年後的實踐】

東西方文化雖然對一些美德有共通的價值觀,但也有很不一樣的地方。

像收養孩子,起碼華人文化的傳統應該多會選健康樣貌好的,但是像美國就有人會特地收養身體有狀況而需要特別關愛的。

另外,東方文化又重視宗族姓氏,收養孩子,就要傳宗接代,而以美國為例,就有人會要收養孤兒卻要他們保留對自己原生父母的記憶。

1.

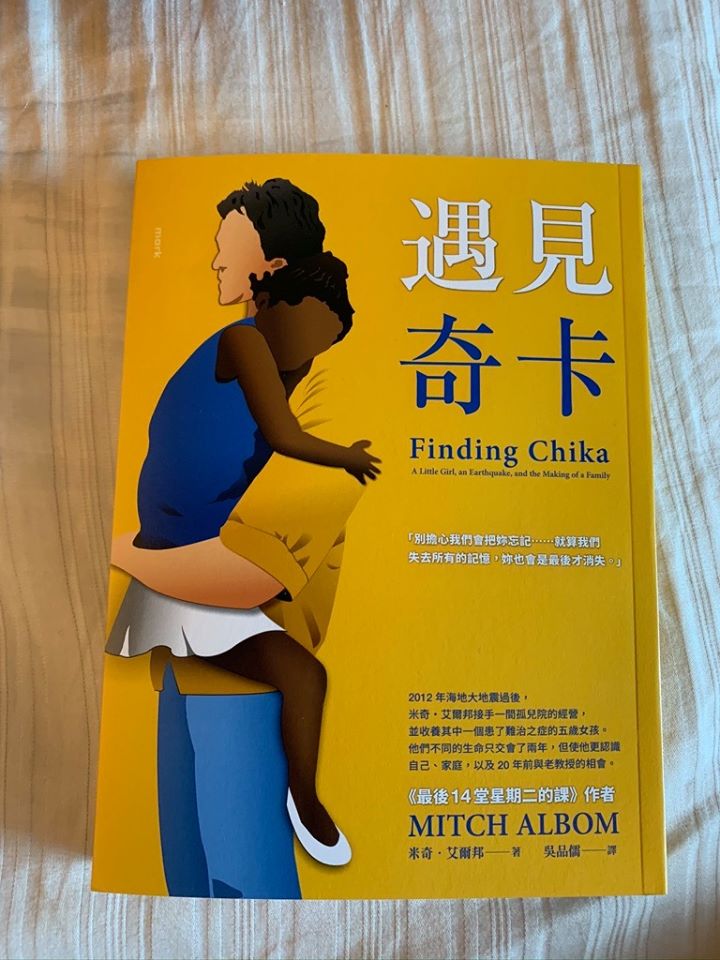

《尋找奇卡》是米奇.艾爾邦的新書。當年我因為讀他寫的《最後十四堂星期二的課》感動而出版,後來一路是他的出版者,到他來台灣訪問之後也有些私交,但是讀《尋找奇卡》,以及讀完之後訪問他,讓我重新認識他。

2010年,海地大地震,當地一間收養孤兒的宣教院需要緊急救援,住在底特律的米奇接受一位牧師的呼救,去了海地。此後他每個月去一趟幫助那裡的人,然後就決定在底特律負責的原有幾間慈善機構之外,再多加了接手這間孤兒院的經營。

奇卡是在米奇經營孤兒院三年後進來的。她恰巧也是2010年海地大地震前三天出生的。

本來,奇卡是孤兒院五十二個孩子中的一位,但是在進入孤兒院大約兩年,也就是五歲的時候身體出現狀況,嘴和左眼皮下垂,走路有點歪,然後發現腦中有一塊組織,在海地沒有地方可以進行下一步治療。

米奇把奇卡接去了美國,也在那裡得知奇卡長一種罕見的腫瘤,名叫「瀰漫型內因性橋腦神經膠細胞瘤」(簡稱DIPG),而她已經第四期了。

2.

《尋找奇卡》寫的就是其後兩年間,米奇和他太太潔寧與奇卡相處的過程,以及最後奇卡還是離開這個世界之後,米奇對她的思念,以及從這個孩子身上感受到的啟發。

米奇和潔寧因為工作的忙碌,一再延後生育的時間,等到最後他們決定要生孩子的時候,卻錯過了機會。所以他們把奇卡接回美國治療之後,就擔起了父母的所有責任。他們為米奇照顧生活上的一切,也奔波世界各地為奇卡尋找療方,最終雖然仍然沒能救回奇卡,但畢竟為奇卡留在海地只能活三、四個月的生命再延長了兩年,也完滿了米奇在人生過程中一直存在的許多空缺。

米奇跟我說:兩年前奇卡去世的時候,他本來想馬上動筆寫奇卡的故事,但是美國出版社擔心他的情緒太悲傷,所以不建議。因而米奇改為先寫《在天堂裡遇見的下一個人》,借由那本書先紓發了心中的許多悲恨,然後經過兩年後才寫這本《遇見奇卡》。

他說,墨瑞在《最後14堂星期二的課》裡教了他對於面對生死的態度,使他受益匪淺。多年來,米奇經常回去重讀,也幫他在面對許多年長的人過世的時候有所憑籍。

但是在奇卡死後,他也拿出《最後14堂星期二的課》來讀,看能不能有什麼啟發,找到安慰,但沒有。墨瑞沒有失去過孩子,《最後14堂星期二的課》也主要是墨瑞對生死的體認。而現在他面對的是一個年幼生命的殞落,是他要自己面對生死,整理出自己對生死的體認,是完全不同的衝擊。《遇見奇卡》就是他的整理。

3.

為了要訪問米奇,我回頭把他的書都再讀了一遍。發現《遇見奇卡》幾乎在實踐他近二十年來寫作的許多構思。

十七年前的《在天堂遇見的五個人》,故事就是經由主角要去救一個八歲小女孩的命而展開。 當時他在寫作中設定的一個概念就是:照顧孩子,是生命的重要意義。而十多年後,他親身照顧奇卡,更讓他有了和當年構思一個故事主題不同,對「照顧孩子」這件事情的意義有了更深刻的體認。

同樣也在《在天堂遇見的五個人》裡,米奇還寫過一句話:「一個陌生人,造就一個家庭。」而十多年後他收養奇卡,真的是讓他原本遺憾的家庭完整了。

我很好奇他們為什麼對奇卡深愛到這種程度,卻還是堅持奇卡叫他們「米奇先生」、「潔寧小姐」。 米奇說:領養孤兒的時候,一定不能想自己要當他們的爸爸、媽媽。無論如何,他們有自己的父母。「你只是個大人,是很愛她們,可以幫助、引導他們的大人。『爸爸』、『媽媽』是他們自己一生的課題。」

至於他自己,米奇說:「即使我不是奇卡的爸爸,但她是我的女兒。她讓我覺得我像個父親,比任何小孩的爸爸都更像個父親。」

4.

米奇說,他等了兩年才寫這本書,就是希望不要讓讀者讀一本會「肝腸寸斷」的書。

他的確做到了。

這是一本讓人感受到米奇的溫暖,以及他克制自己的悲傷與思念,分享他怎麼經由一個小女孩補足自己人生功課的書。

東方讀者,就像這篇貼文開頭所寫,還可以對照著有更多一些思索。

我訪問米奇的文章,會整理出來另外發表。今天先貼一些對這本書的介紹。

【遇見奇卡】

大 塊 ✦ https://bit.ly/2yH507C

博客來 ✦ https://bit.ly/2S2OoOq

誠 品 ✦ https://bit.ly/2KwiMg4

金石堂 ✦ https://bit.ly/3bCI3kS

讀 冊 ✦ https://bit.ly/2Vyl9Fx

友善書業 ✦ https://bit.ly/2yJQHzn

Recent Comments