0.

今年11月,是美國甘迺迪總統遇刺六十周年。

儘管當年有華倫調查委員會做了結案報告,但懷疑另有陰謀的聲浪一直不絕。這麼長的歲月裡,美國政府持續不肯公布所有檔案,更火上加油。

1992年,美國曾經立法要求行政部門必須要在2017年之前公布此案所有情資,但直到今天都沒有實現。

去年年底,拜登又宣布將在2023年6月再公布一批,然而還是會有2,545件只公布一部份,另有515份文件則完全不公開。

一個風華正茂,帶領美國國力趨向全球顛峰的總統,在光天化日之下遇刺,完整的來龍去脈卻成了跨世紀之謎。

但也正因為如此,如何真正認識甘迺迪,明白他在那個騷動、危險的年代做了些什麼事情,這些事情在今天全球引陷入動盪、危險的時刻有什麼意義和參考價值,是紀念他最好的方法。

1.

甘迺迪這個名字,對今天許多讀者來說可能是陌生的。但是如果拿大家比較熟悉的雷根、克林頓、歐巴馬來做個對照,就可以對他有個認識了。

在主要研究美國歷任總統的傳播學者凱薩琳.賈米森(Kathleen Hall Jamieson)眼中,甘迺迪是這樣的一位總統:雷根和小布希不具備他對細節把控的能力;福特和卡特缺少他的機智;柯林頓缺乏他的簡潔;歐巴馬和老布希沒有他泰然處理合作與讓步的氣魄。

而說到民意支持度,甘迺迪任內平均百分之七十的支持度,更遠非其後任何美國總統所能企及。

超越這之上的,是甘迺迪短短三年任期為美國也為全世界發揮的承先啟後的意義和作用。

甘迺迪就任的時候,是個關鍵的世代交替之際。

國際上,二戰結束後制定世界秩序的人在退場;民族自決的新浪潮下,法國退出阿爾及利亞,越南開始成為新的衝突焦點;柏林圍牆建立,美蘇對立在古巴一路升溫…….

在美國國內,電視進入家庭,成為改變作息的新媒體;貓王、巴布.狄倫陸續登場;黑人民權運動、女性平權運動在高漲;戰後的經濟榮景進入衰退期;不同政治人物提出保守和前進的政策南轅北轍。

但也就在這個時間點上,甘迺迪閃亮登場。

自稱是「一個沒有幻想的理想主義者」的甘迺迪,為美國也為世界擘劃的新邊疆和新未來,遠不只是前進,而是「進行一個飛躍」(季辛吉語),不只為美國形成新的國家氛圍,也為世界提供新的思維框架。

也因此,甘迺迪在任那三年成為和亞瑟王神話相聯接的「卡美洛」(Camelot)盛世傳說。

2.

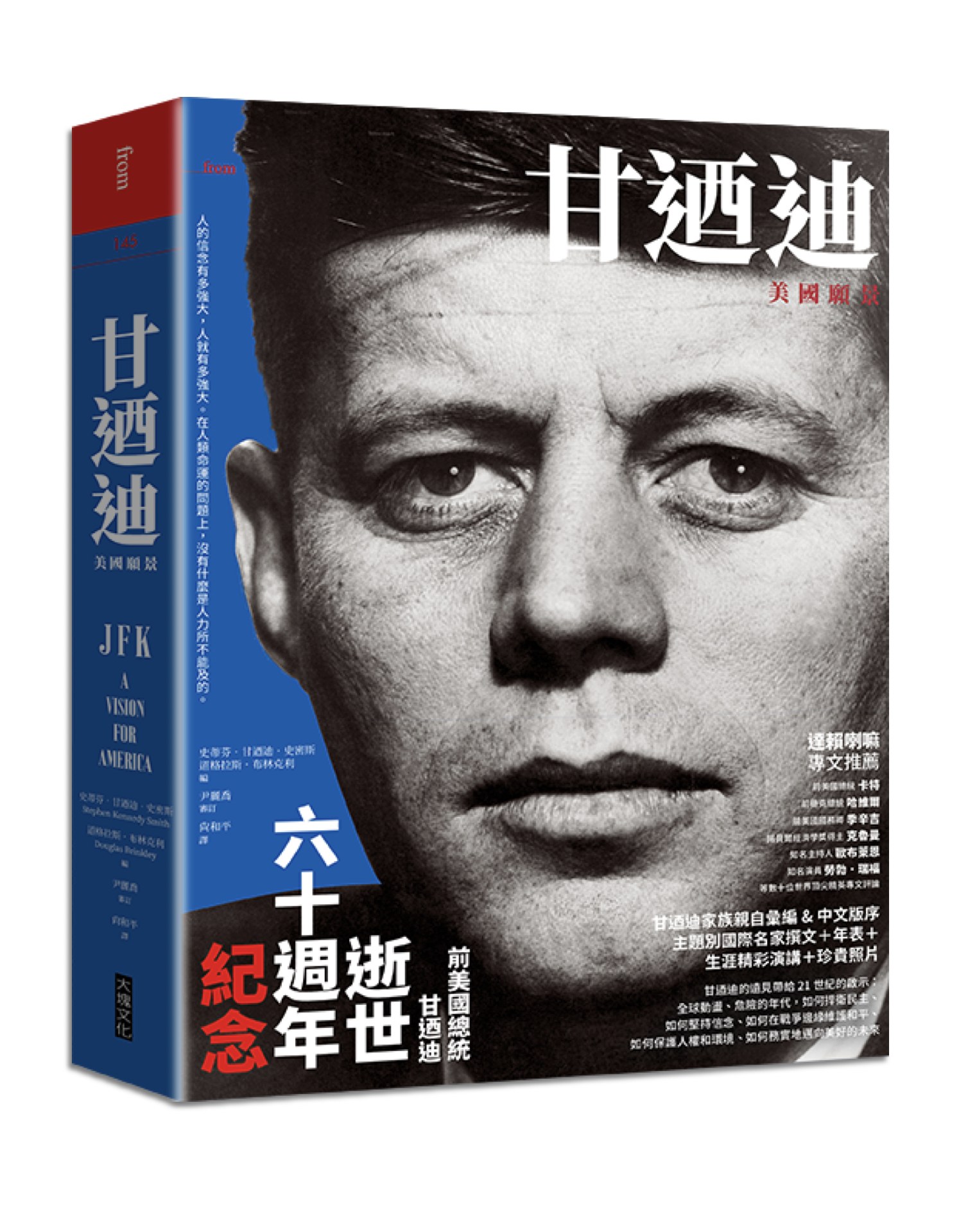

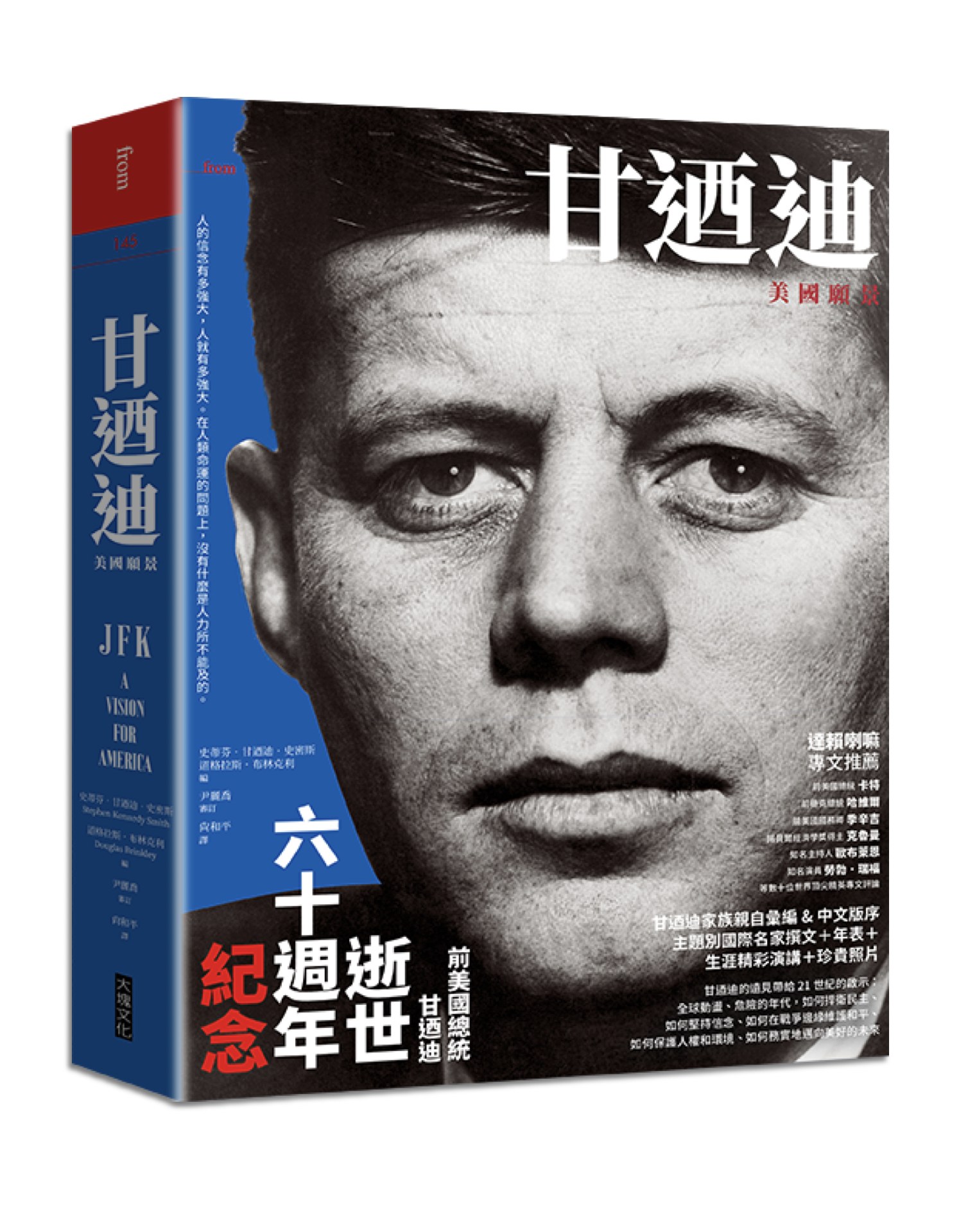

甘迺迪家族在他百年誕辰的時候策劃、主編了《甘迺迪:美國願景》。是一本方便不同時代、不同地區的人認識甘迺迪的書。

他們按甘迺迪生命各個階段,以及相關重要事件和議題,分了七章,邀請世界各國和甘迺迪有關聯的重要人士撰文,包括以卡特、季辛吉為代表的美國政治人物,以前捷克總統哈維爾、前聯合國秘書長安南為代表的國際人物,以保羅.克魯曼為代表的經濟學家,以諾 曼.梅 勒、唐.德里羅(Don DeLillo)為代表的文學家、以葛洛麗亞.斯泰納姆(Gloria Steinem) 為代表的社會運動家,以勞勃.瑞福為代表的演藝人士,以達賴喇嘛為代表的宗教人物,共四十四位執筆。

這些作者不只各自以帶著感情又保持客觀的文字評述甘迺迪在各個領域的事蹟,並且以互不重複的角度串連起一部甘迺迪的傳記。

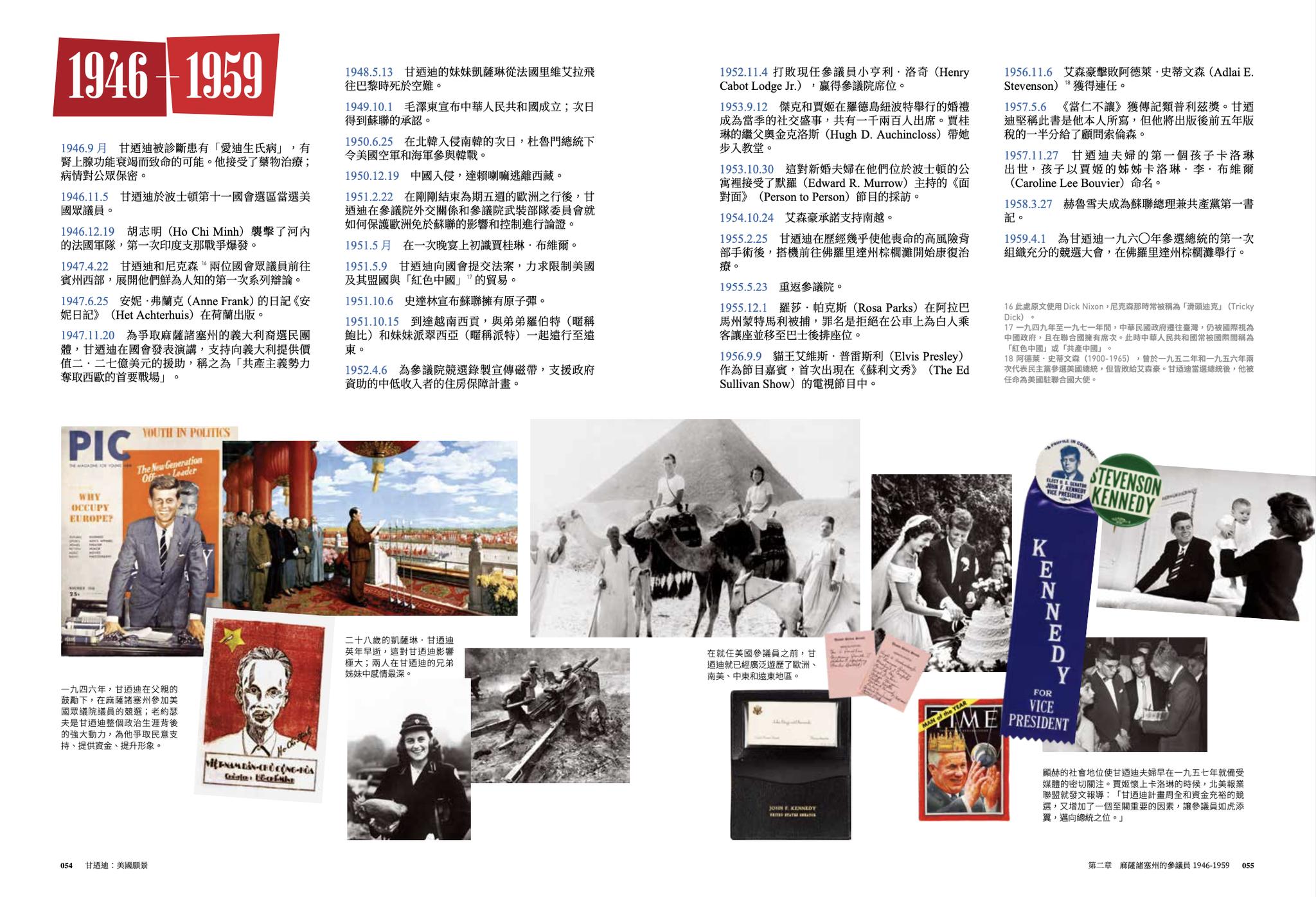

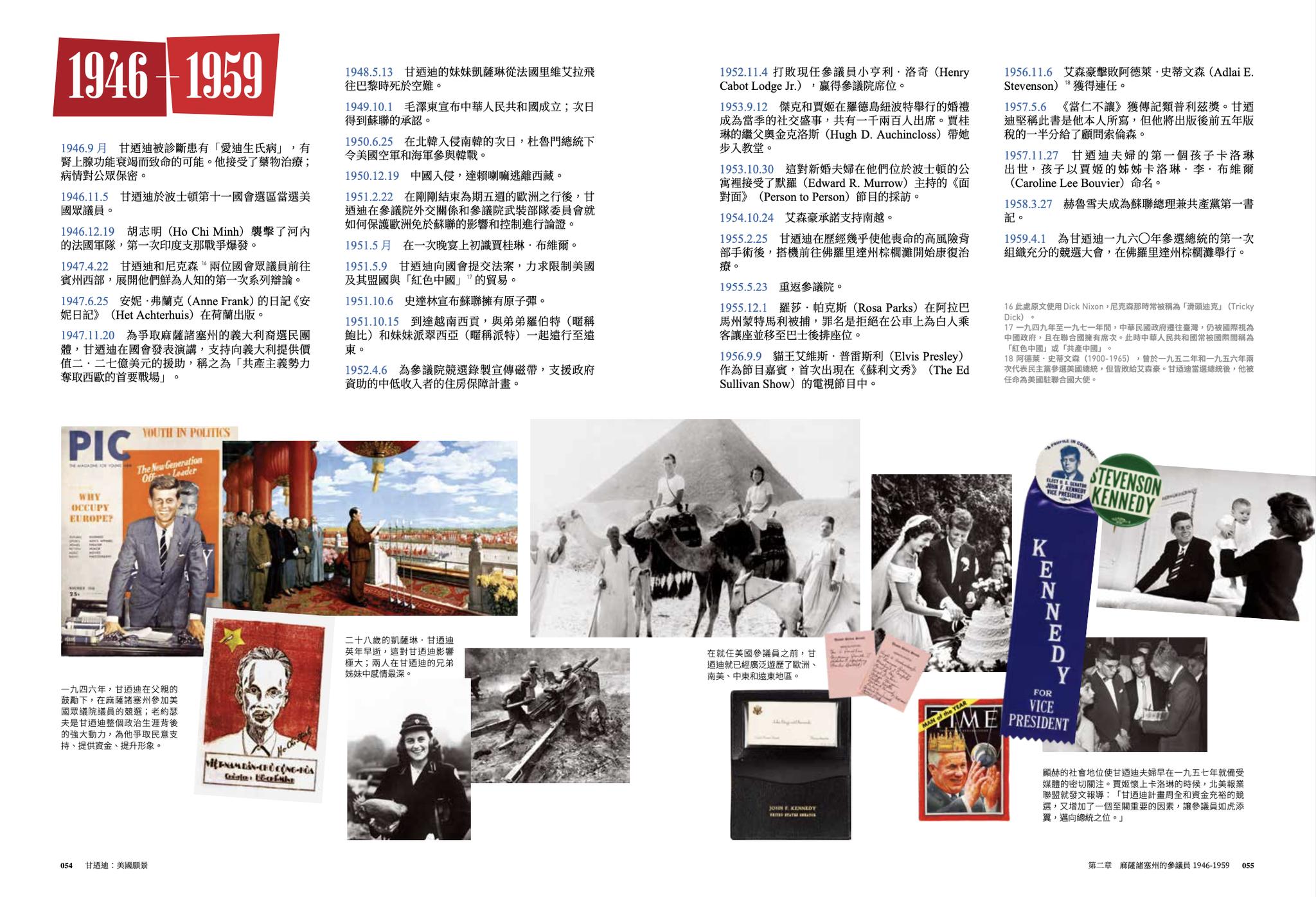

這樣再搭配精選的三十一篇甘甘迺迪關鍵時刻的精彩演講,加上重現當年時空的大事年表,還有以名攝影家Jacques Lowe 作品為代表的眾多珍貴照片,就形成一部方便認識甘迺迪置身的時代氛圍、他是個什麼樣的人、做了些什麼事的書。

3.

在2023年的臺灣,我們為什麼要認識甘迺迪?

有很多理由。最重要的是,六十多年前,甘迺迪面對的,也是動盪、危險的時局。

美蘇進入太空競賽,連核武試爆也要進入太空。

美蘇對抗,古巴飛機危機壓迫到核戰幾乎一觸即發。

以農藥為代表的新興科技,給環境帶來嚴重破壞。

以金恩博士為代表的黑人民權運動進入高潮,而白人的拒斥激烈。

女權運動給傳統男性為主的社會帶來巨大衝擊。

失業率高漲。

眾聲喧嘩,民主、共和兩黨對立嚴重。

所以,甘迺迪在開創新局中,他如何捍衛民主、如何面對兩黨之爭、如何在戰爭邊緣維護和平、如何保護人權和環境,以及身為領導人和公職人員如何堅持信念,如何務實地邁向美好的未來,都是我們可以借鏡的。

4.

尤其,在自由和共產陣營對峙的緊張一路升高中,甘迺迪對戰爭與綏靖的觀點,最值得我們參考。

他有許多深刻的論述,這裡只從他幾篇演講中摘錄幾個重點。

「一類人,在我看來,他們竭力主張投降路線──安撫我們的敵人,犧牲我們的承諾,不惜任何代價購買和平,拒絕為我們的武器、朋友和責任有所擔當。如果他們的觀點得勢,自由選擇的世界今天會變得更小。

「另一類人,在我看來,是那些竭力主張戰爭路線的人:將談判等同於綏靖,以強硬取代堅毅。如果他們的觀念得勢,我們現在將處在戰爭之中, 而且不止在一個地方。

「一個奇怪的事實是,這極端對立的雙方彼此相似。每一方都相信我們只有兩個選項:綏靖或戰爭,自殺或投降,屈辱或浩劫,變『紅』或死亡。 ……一方相信,任何和平方案都意味著綏靖;另一方認為,任何軍備增長都意味著戰爭。一方認為所有其他人都是戰爭販子,另一方則將所有其他人都視為綏靖分子。雙方都不承認自己的路徑會導致災難,但雙方都不能告訴我們,一旦我們登上綏靖或持續干涉的災難性斜坡,我們該如何劃定界線,應該在哪裡劃定界限。」(摘自《談判的作用》演講。)

也正是在這兩個極端的對立中,甘迺迪「一個沒有幻想的理想主義者」的視角非常明亮。

一方面,他相信:「我們不會示弱,誘惑他們輕舉妄動。因為只有我們真正擁有強大的武器時,才能完全確保它們絕不會被使用。」

一方面,他也相信:「雙方都要記住,謙恭不意味著軟弱,真誠總是有待檢視。讓我們雙方絕不要出於恐懼而談判,但是我們也永遠不要畏懼談判。」(摘自1961年就職演講。)

而甘迺迪對和平的定義,更是務實。他相信和平是「動態」的,是一種過程,是很多人行動的總和:

「真正的和平一定是很多國家的產物、很多行動的總和。它一定是動態的,而不是靜止的,隨著每一代人所面臨的挑戰而不斷變化。因為和平是一個過程,一種解決問題的方 式。

「……世界和平就像社區的和平一樣,並不需要每個人都愛自己的鄰居,只需要他們在共處中相互容忍,有爭議時能夠訴諸公正、平和的解決途徑。」

而在和平可以動態保持的過程中,甘迺迪顯然對時間的作用又是樂觀的:「歷史教會了我們,國家之間的敵意就像個人之間的敵意一樣,不是永遠不變的。無論我們的好惡看似如何,時間的潮流和接連的事件會使國家之間、鄰里之間的關係產生驚人的變化。」 (摘自《和平的戰略》演講。)

而他逐步化解古巴飛彈危機可能導致核戰的過程,實踐了他所有的信念和方法,值得一再細讀。

5.

《甘迺迪:美國願景》因為邀請達賴喇嘛寫序,中國反對,甘迺迪家族又堅持不退讓,所以沒有機會在對岸以簡體字出版。

非常感謝在尹麗喬博士的引介下,大塊文化在甘迺迪遇刺六十周年出版這本書,以全球唯一中文版和讀者見面。

很榮幸。

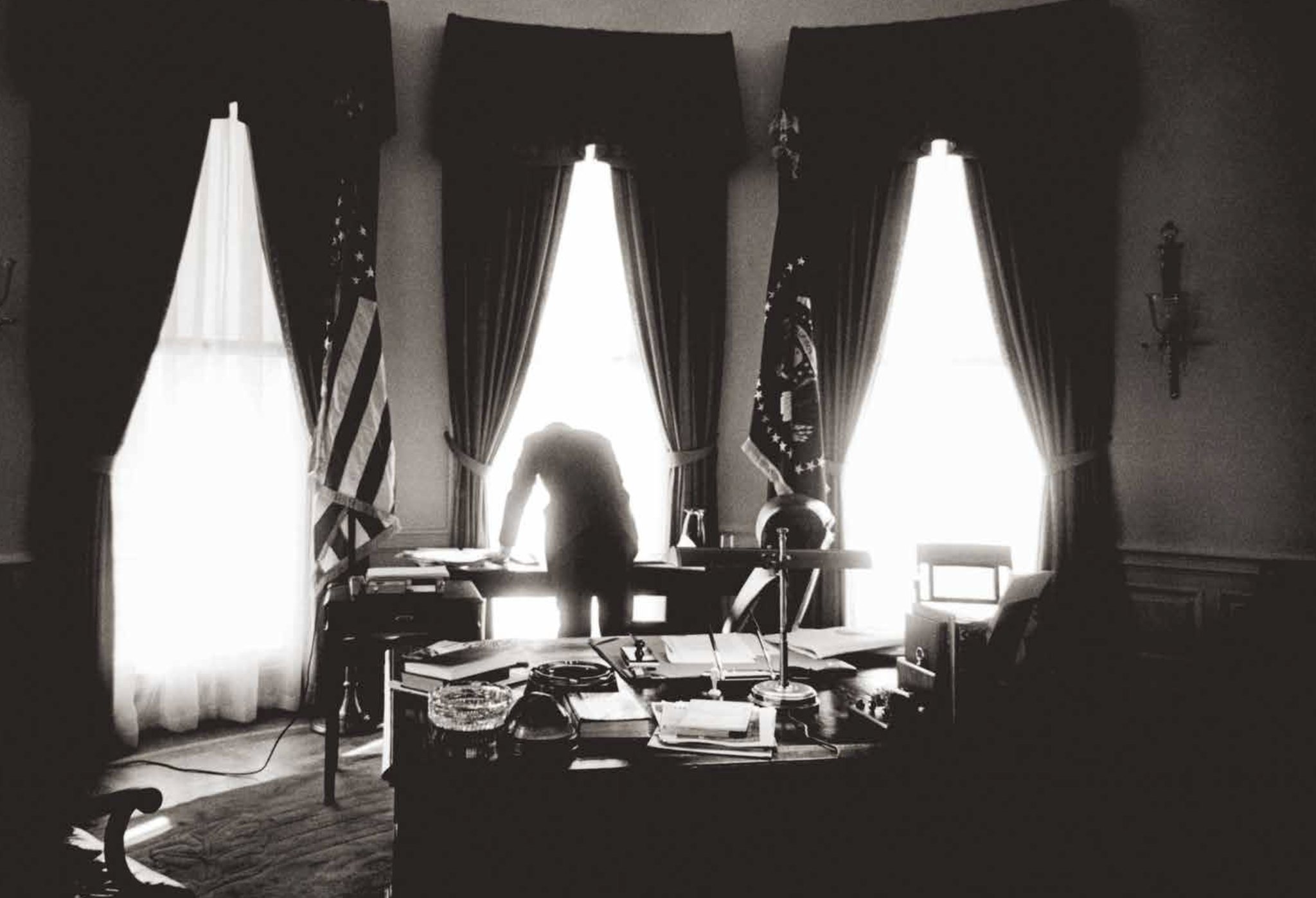

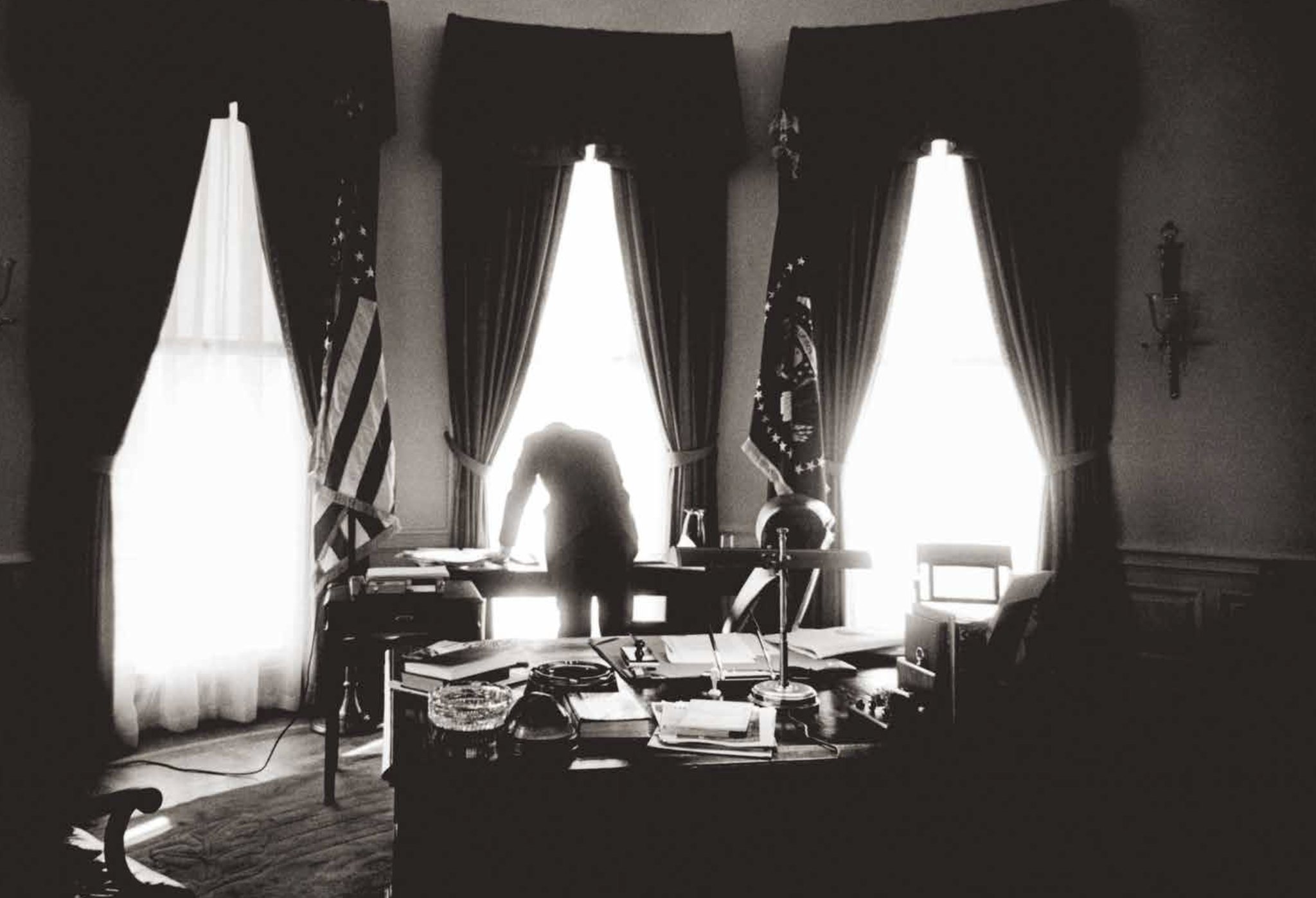

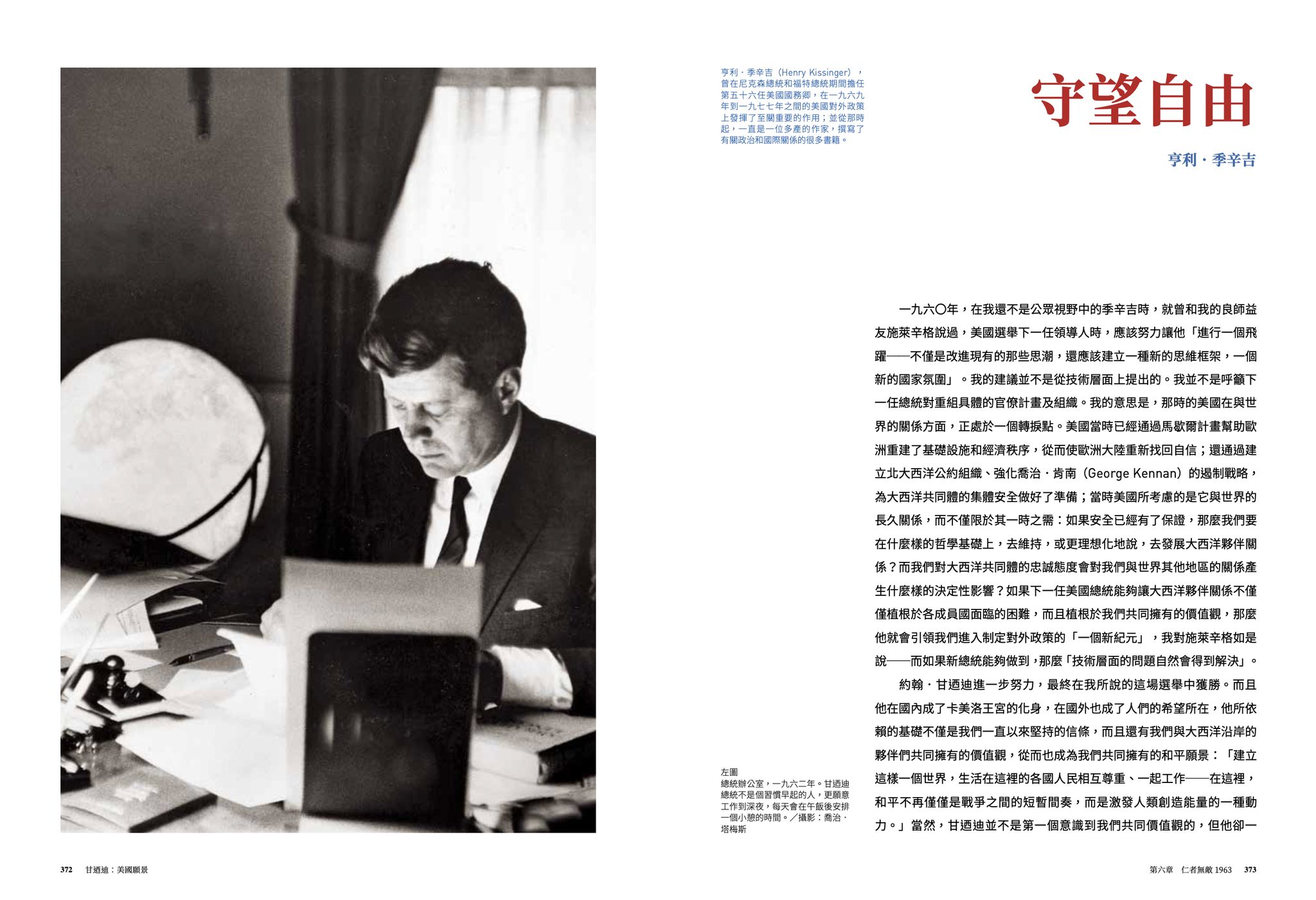

全書有六百張以名攝影家Jacques Lowe 作品為代表的眾多珍貴照片。 甘迺迪因為二戰時從軍受傷,背痛一直困擾他,因而經常需要站者辦公。

全書有六百張以名攝影家Jacques Lowe 作品為代表的眾多珍貴照片。 甘迺迪因為二戰時從軍受傷,背痛一直困擾他,因而經常需要站者辦公。

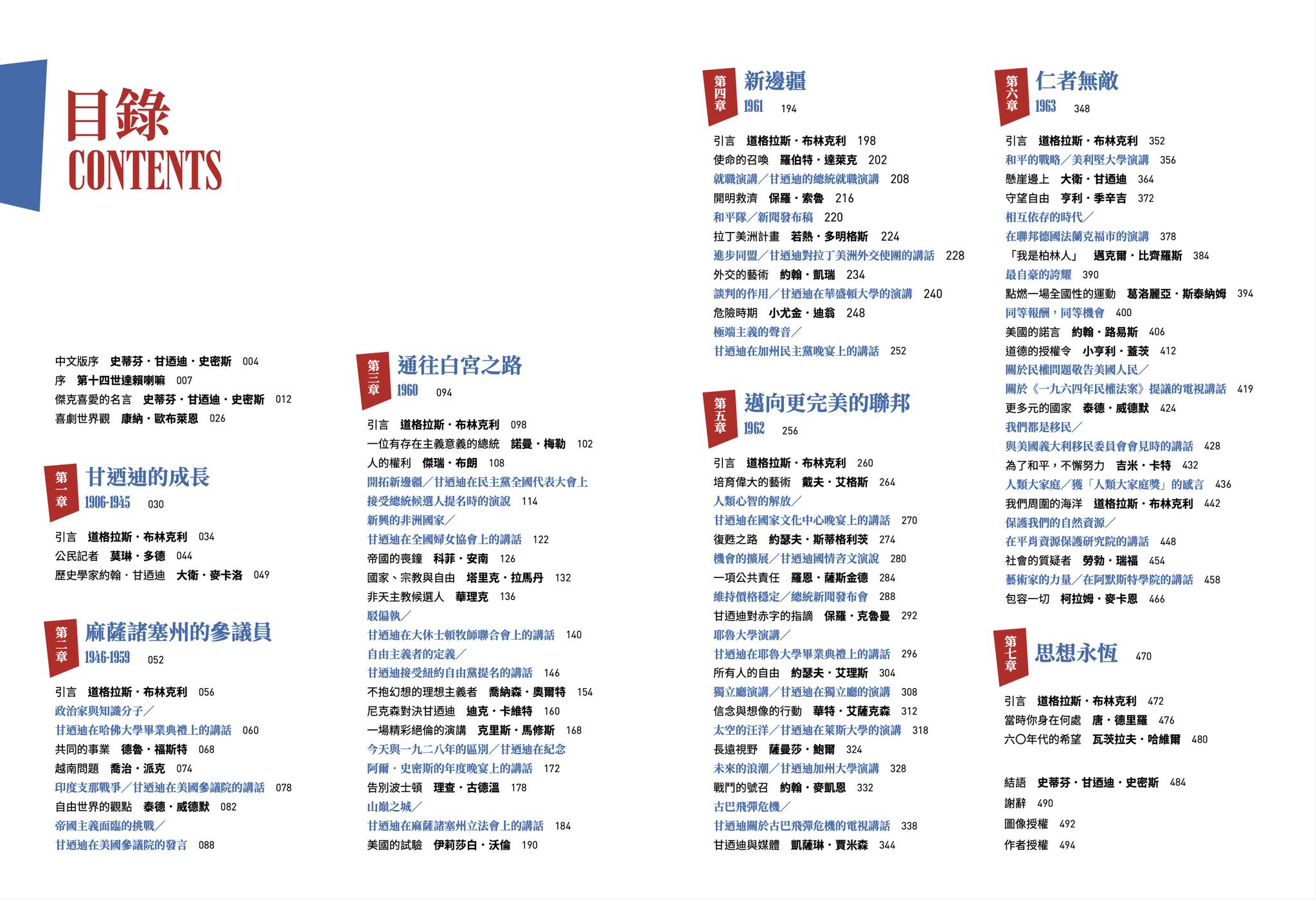

目錄。

目錄。

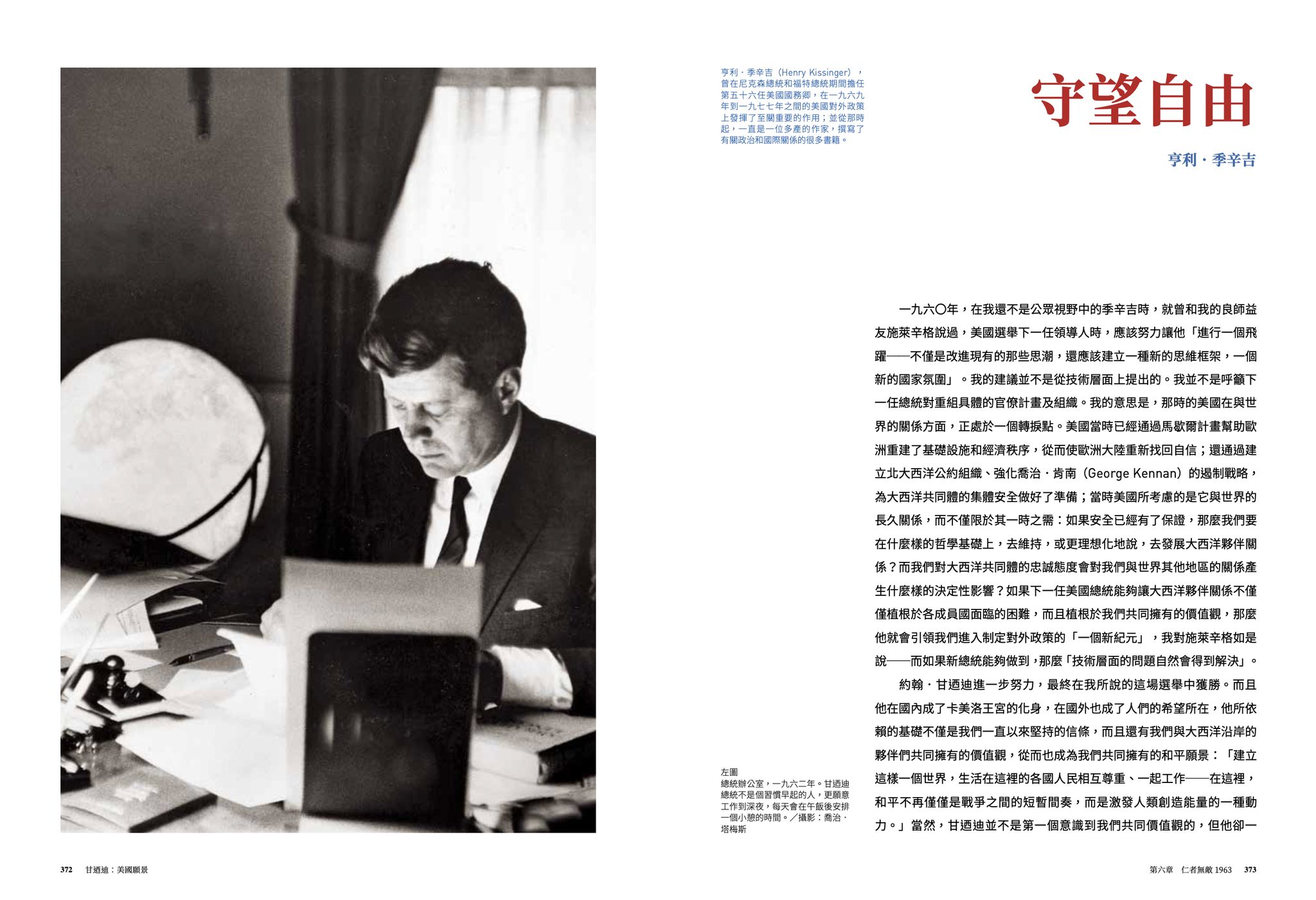

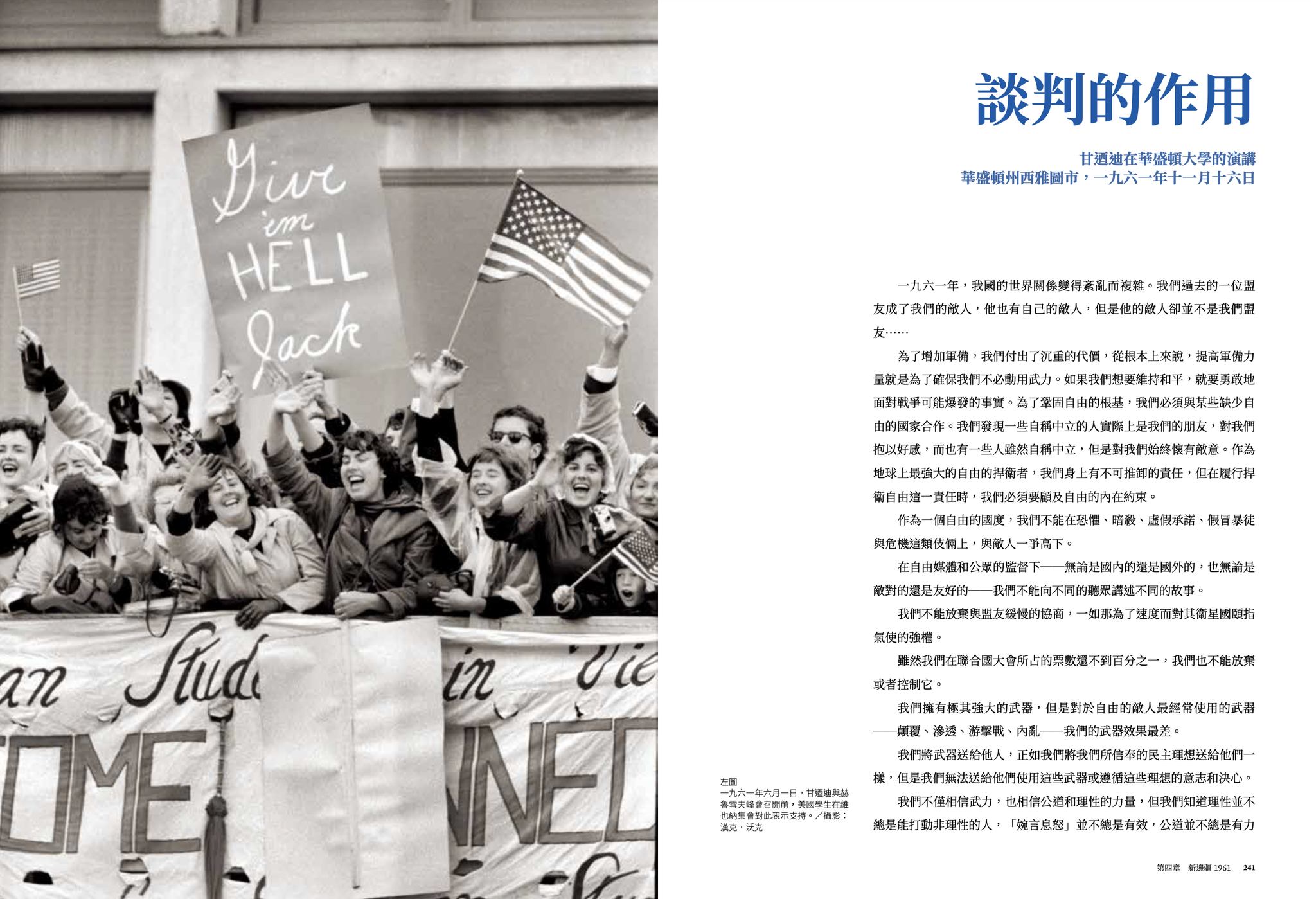

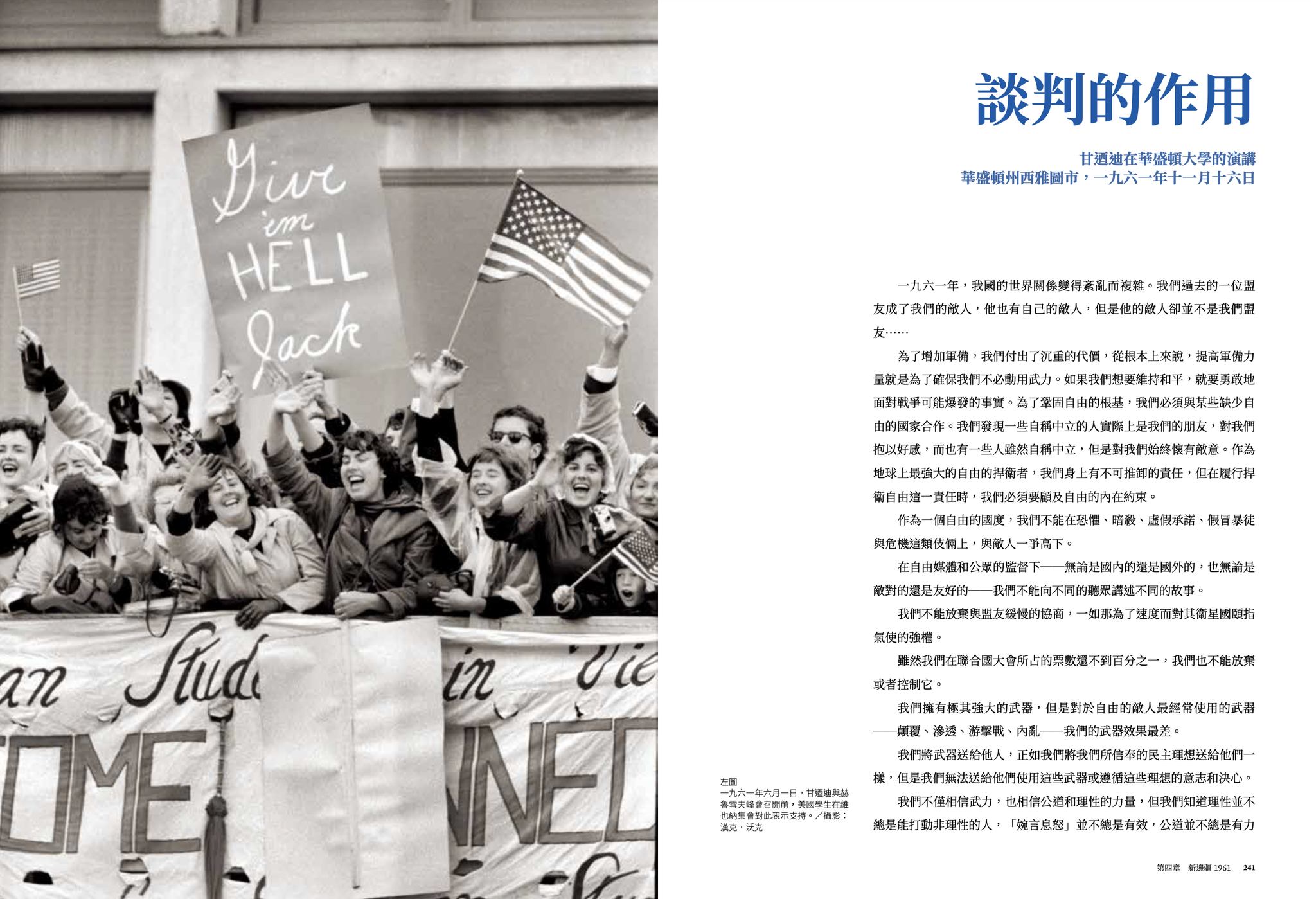

共分七大章。這是第四章開頭。

共分七大章。這是第四章開頭。

甘迺迪家族在他百年誕辰的時候策劃、主編了《甘迺迪:美國願景》。是一本方便不同時代、不同地區的人認識甘迺迪的書。 他們按甘迺迪生命各個階段,以及相關重要事件和議題,分了七章,邀請世界各國和甘迺迪有關聯的重要人士撰文,包括以卡特、季辛吉為代表的美國政治人物,以前捷克總統哈維爾、前聯合國秘書長安南為代表的國際人物,以保羅.克魯曼為代表的經濟學家,以諾 曼.梅 勒、唐.德里羅(Don DeLillo)為代表的文學家、以葛洛麗亞.斯泰納姆(Gloria Steinem) 為代表的社會運動家,以勞勃.瑞福為代表的演藝人士,以達賴喇嘛為代表的宗教人物,共四十四位執筆。 這些作者不只各自以帶著感情又保持客觀的文字評述甘迺迪在各個領域的事蹟,並且以互不重複的角度串連起一部甘迺迪的傳記。

甘迺迪家族在他百年誕辰的時候策劃、主編了《甘迺迪:美國願景》。是一本方便不同時代、不同地區的人認識甘迺迪的書。 他們按甘迺迪生命各個階段,以及相關重要事件和議題,分了七章,邀請世界各國和甘迺迪有關聯的重要人士撰文,包括以卡特、季辛吉為代表的美國政治人物,以前捷克總統哈維爾、前聯合國秘書長安南為代表的國際人物,以保羅.克魯曼為代表的經濟學家,以諾 曼.梅 勒、唐.德里羅(Don DeLillo)為代表的文學家、以葛洛麗亞.斯泰納姆(Gloria Steinem) 為代表的社會運動家,以勞勃.瑞福為代表的演藝人士,以達賴喇嘛為代表的宗教人物,共四十四位執筆。 這些作者不只各自以帶著感情又保持客觀的文字評述甘迺迪在各個領域的事蹟,並且以互不重複的角度串連起一部甘迺迪的傳記。

搭配精選的三十一篇甘迺迪關鍵時刻的精彩演講。

搭配精選的三十一篇甘迺迪關鍵時刻的精彩演講。

重現當年時空的大事年表

重現當年時空的大事年表

在2023年的臺灣,我們為什麼要認識甘迺迪? 有很多理由。最重要的是,六十多年前,甘迺迪面對的,也是動盪、危險的時局。 美蘇進入太空競賽,連核武試爆也要進入太空。 美蘇對抗,古巴飛機危機壓迫到核戰幾乎一觸即發。 以農藥為代表的新興科技,給環境帶來嚴重破壞。 以金恩博士為代表的黑人民權運動進入高潮,而白人的拒斥激烈。 女權運動給傳統男性為主的社會帶來巨大衝擊。 失業率高漲。 眾聲喧嘩,民主、共和兩黨對立嚴重。 所以,甘迺迪在開創新局中,他如何捍衛民主、如何面對兩黨之爭、如何在戰爭邊緣維護和平、如何保護人權和環境,以及身為領導人和公職人員如何堅持信念,如何務實地邁向美好的未來,都是我們可以借鏡的。 尤其,在自由和共產陣營對峙的緊張一路升高中,甘迺迪對戰爭與綏靖的觀點,最值得我們參考。

在2023年的臺灣,我們為什麼要認識甘迺迪? 有很多理由。最重要的是,六十多年前,甘迺迪面對的,也是動盪、危險的時局。 美蘇進入太空競賽,連核武試爆也要進入太空。 美蘇對抗,古巴飛機危機壓迫到核戰幾乎一觸即發。 以農藥為代表的新興科技,給環境帶來嚴重破壞。 以金恩博士為代表的黑人民權運動進入高潮,而白人的拒斥激烈。 女權運動給傳統男性為主的社會帶來巨大衝擊。 失業率高漲。 眾聲喧嘩,民主、共和兩黨對立嚴重。 所以,甘迺迪在開創新局中,他如何捍衛民主、如何面對兩黨之爭、如何在戰爭邊緣維護和平、如何保護人權和環境,以及身為領導人和公職人員如何堅持信念,如何務實地邁向美好的未來,都是我們可以借鏡的。 尤其,在自由和共產陣營對峙的緊張一路升高中,甘迺迪對戰爭與綏靖的觀點,最值得我們參考。

Recent Comments