2020 年 12 月 29 日,22:26

B 閱讀C 出版P 隨筆

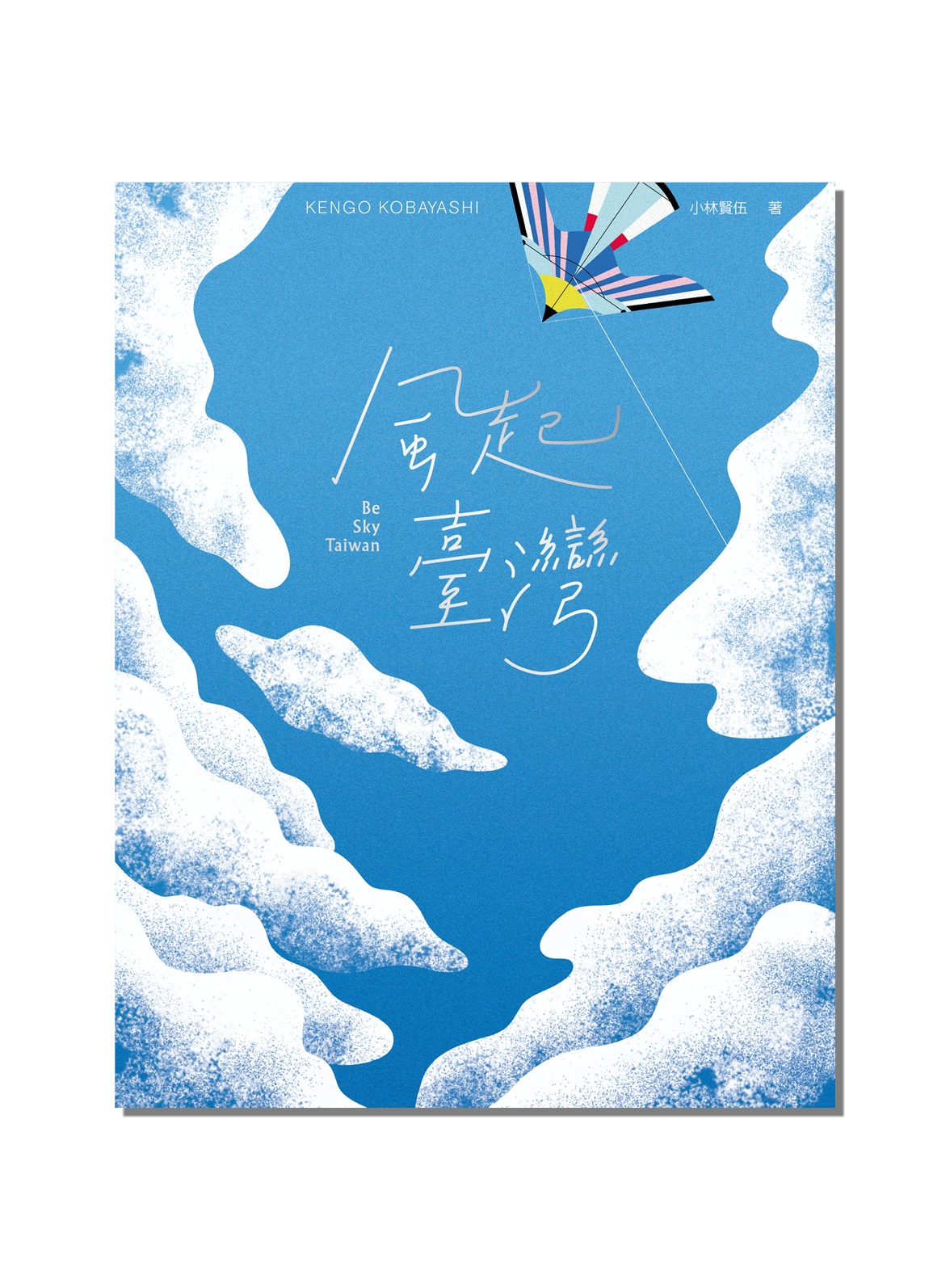

▍ 風起臺灣,風たちぬ、台湾。

『身為日本人的我,帶著敬意與誠意的心情,記錄並讚頌這片大地,風起,臺灣。』————攝影師 ‧ 旅行作家 小林賢伍 KENGO KOBAYASHI

▍ 我遇到了許多景色與故事。

就像是被風從背後推著,我跑遍了整座島嶼。

日本旅台攝影師作家小林賢伍,2018年拍攝了「宜蘭聖母峰」引起許多共鳴,在他命名下,這座山成為人人皆知的「抹茶山」,也締結小林與臺灣人的深厚情誼。有感於臺灣人在311大地震時對日本的支持,小林來臺旅居,這段期間,他愛上這裡的人,這片土地,並希望藉由自己的才華——攝影與寫作——向世界傳達臺灣之美。

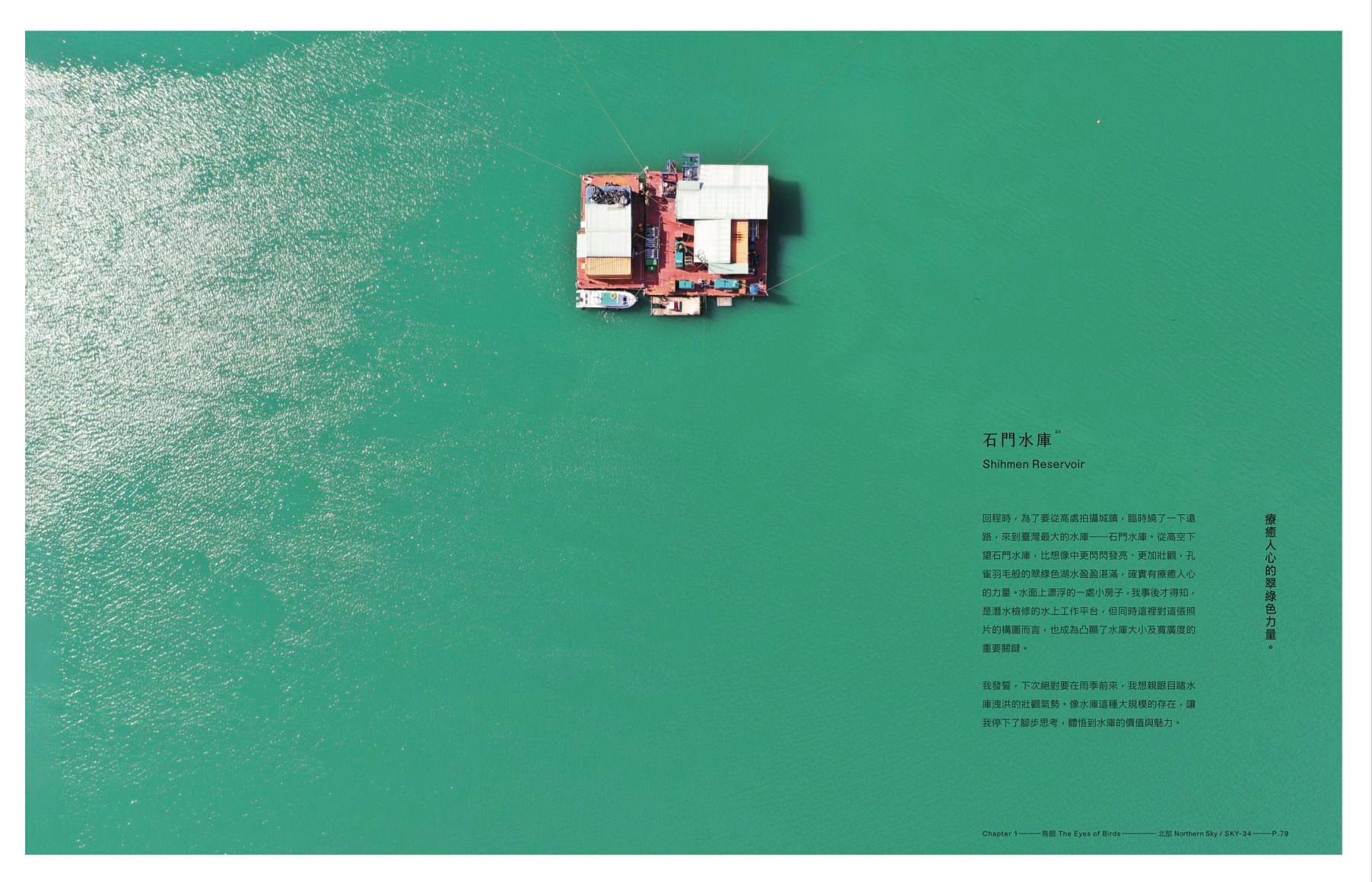

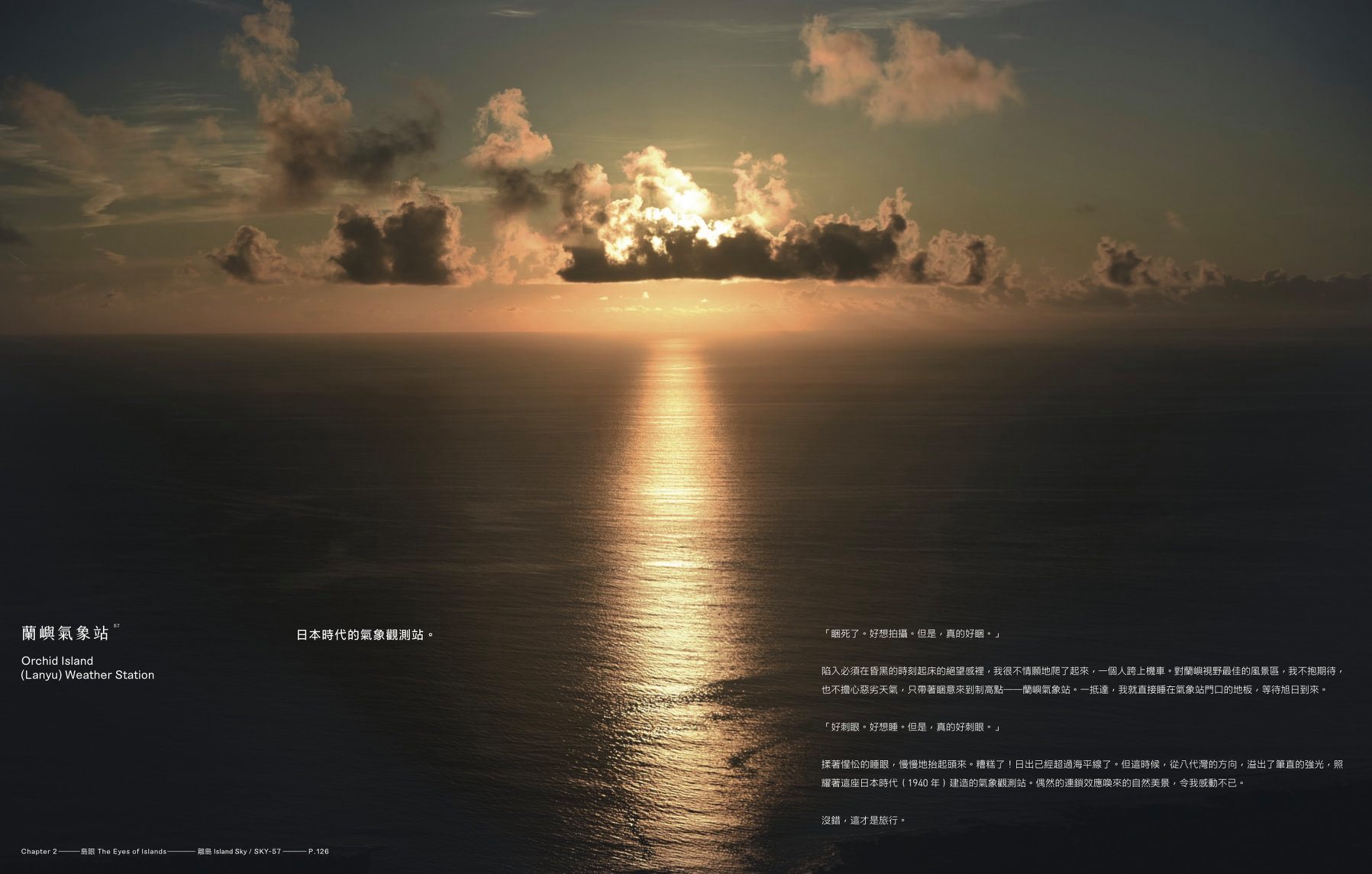

『在臺灣生活的2,190個日子裡,就像是有一陣風從背後推著,推動著他持續探索這座島嶼的美景,臺灣總能帶給他出乎意料的驚喜。呼應年少時「我想從老鷹的背上俯瞰全世界」的夢想,《風起臺灣》是他首度以空拍視角拍攝臺灣,全書共收錄北中南東離島60祕境,搭配小林走訪各地的旅行札記與心情,美麗且獨特的照片和文字,讀來格外觸動人心。』

Recent Comments