2020 年 6 月 26 日,10:36

B 閱讀C 出版O 活動與新聞報導P 隨筆

有沒有覺得熱翻了,再也受不了了?去看看大海吧。

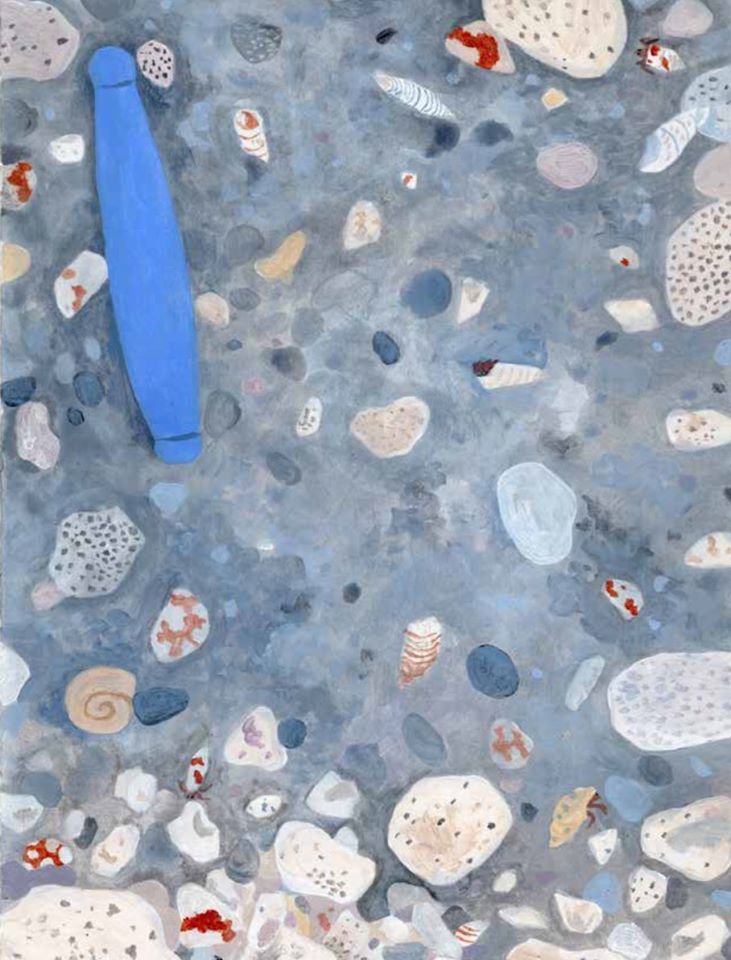

去不了大海,看看徐至宏的「大海的一天」吧。

這是徐至宏的「山海・經過」第三部。由《安靜的時間》描繪城市風景開始,來到《日常藍調》中的山嵐迷彩,來到最終篇章《大海的一天》,以一天中的早上、午後、黃昏、夜晚,分別捕捉蘭嶼、馬祖、基隆的海,海的變化以及海邊的日常。

徐至宏以他細膩的筆觸,瑰麗的色彩記錄這三地的海,並與讀者分享大海帶來的平靜和遠意。

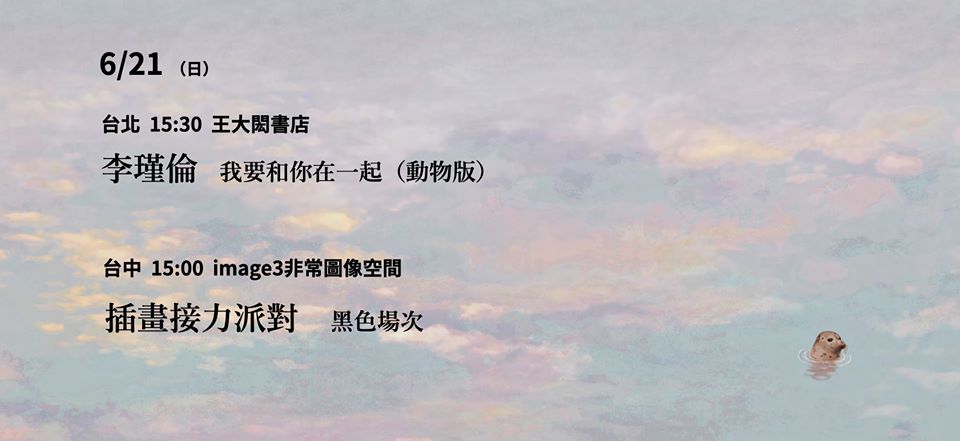

或者,在台北的朋友,從6/25 (四) 到 7/12 (日),可以去田園城市生活風格書店看「大海的一天」插畫展。

週日- 週三 1000 – 1900

週四- 週六 1000 – 2000

7/12 (日) 1400 pm,還有導覽 + 新書簽書會。

在台中的朋友,則即日起,在國家歌劇院的五樓 image3非常圖像空間,都有徐至宏的畫作和手工藝作品展覽。

《大海的一天》

大 塊 ✦ https://bit.ly/2WU9EJ2

博客來 ✦ https://bit.ly/2TrgT9e

誠 品 ✦ https://bit.ly/2WX4oop

金石堂 ✦ https://bit.ly/2WTpX9i

讀 冊 ✦ https://bit.ly/3cYrxfy

——————————————————————

徐至宏 / HOM

插畫經歷11年,台中豐原人,喜歡畫圖,喜歡運動。小時候的夢想是當漫畫家,喜歡在課本上亂塗鴉,大學開始正式接觸藝術的廣大,畢業後回到台中接稿畫圖,現為插畫創作者,為報章雜誌書籍繪製插圖,未來希望能夠繼續從事自己最喜歡的工作,也繼續尋找生活中的熱血事物。

更多著作:大塊文化出版《安靜的時間》、《日常藍調》,凌速文化出版《跟它去流浪》

https://www.flickr.com/photos/hom740604/

https://www.instagram.com/energy_362/

Recent Comments