2023 年 3 月 4 日,21:49

B 閱讀C 出版O 活動與新聞報導P 隨筆

1.

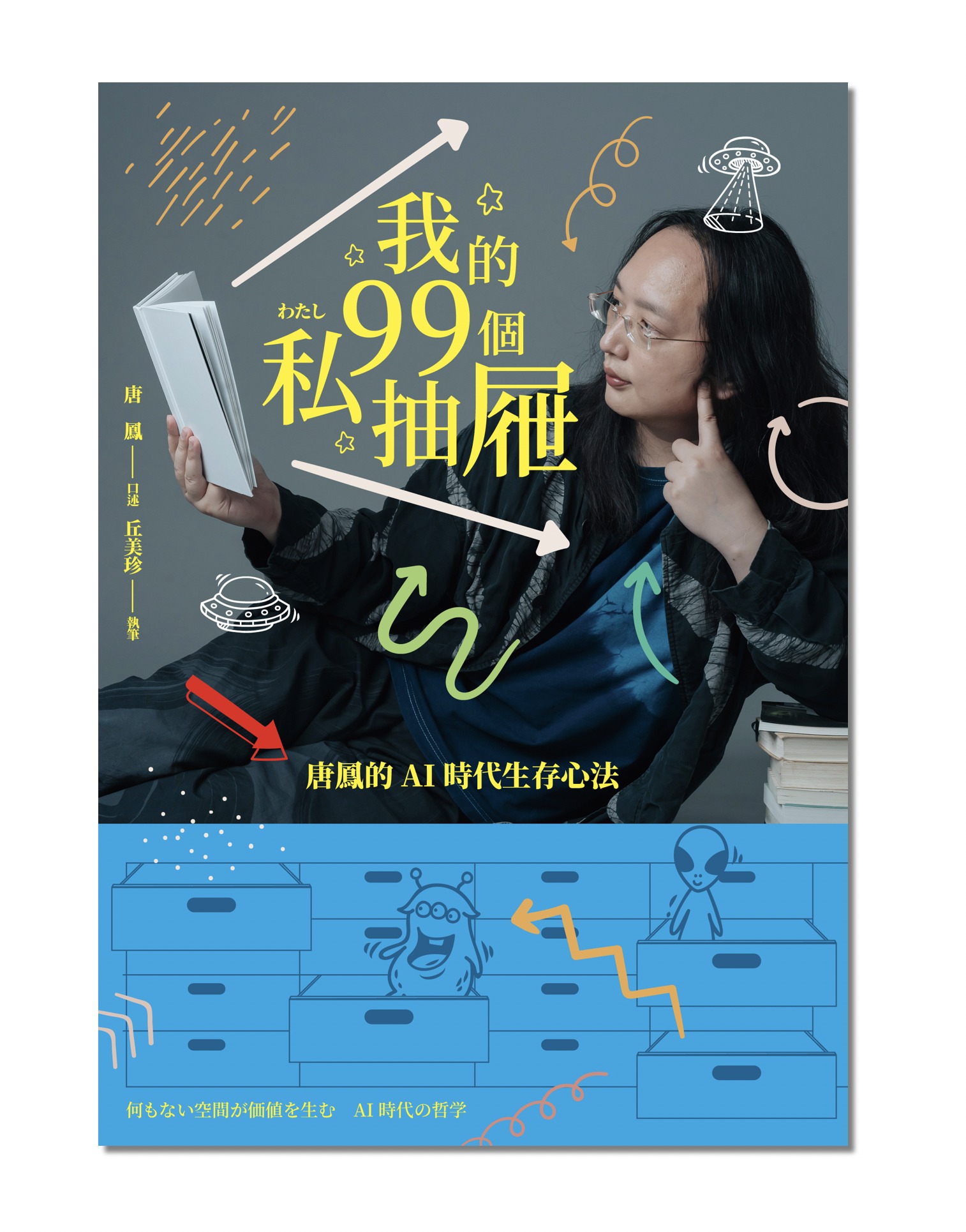

昨天拿到剛出版的《我的99個私抽屜:唐鳳的AI時代生存心法》。晚上也去出席了執筆者丘美珍的分享會。

美珍說,在她寫唐鳳的書裡,唐鳳是頭一次同意用第一人稱「我」來表述。我問美珍原因,她說可能是到這一本和唐鳳真正熟了,所以她談得最開放。

2.

唐鳳的99個私抽屜,歸納為五大類:思考的、學習的、網路的、工作的、人生的。

讀者可以按類打開,也可以從不同分類的抽屜打開一些組合起來發現有不同的作用。

舉例來說,很多關心子女教育的父母,好奇反體制而行的唐鳳怎麼走到今天,我看到有三個抽屜組合起來可以回答他們一些關鍵的問題。

第53個抽屜(工作分類)講的是:計算機科學領域裡,「所有邪惡的根源,都是因為在早期設計的時候,就執著於把某個小地方做好,過早的最佳化,結果反而犧牲了整體的品質。」

第13個抽屜(人生分類)說的是:她看破社會上許多競爭是人造的、虛幻的,像考試成績就是,所以國中之後就不參加。

第17個抽屜(學習分類)說的是:她認為自己的學習「可能都是在無意識的情況發生的,不論是在夜晚的做夢中,或是在白天的遐想( reverie ),大概這才是學習發生的地方。」

而這三個抽屜的內容和作用,其實是相互關聯並影響的。

所以如果父母真想從唐鳳的例子找到一些教育子女的參考,就不妨先問問自己做的事是否和這三個抽屜正好相反的事。

有沒有太早就執意讓孩子的教育最佳化?

有沒有讓孩子把考試成績當作競爭標的?

有沒有給孩子足夠的睡眠或發呆時間?

3.

唐鳳說她求知的起點也是「關鍵字」,讀書也是讀「關鍵字」。所以這本書裡她寫99個抽屜藏的重點其實也是些「關鍵字」。

有一個關鍵字是 Swift Trust (快速信任 ),也就是在網路上如何和素昧平生的陌生人,快速一拍即合,不只彼此可以分享比較私人的事情,也能馬上就一起進行大規模的創作。

她說為了從學理上了解如何讓這件事情比較容易發生,所以就要去學習七到八種不同學門的知識。

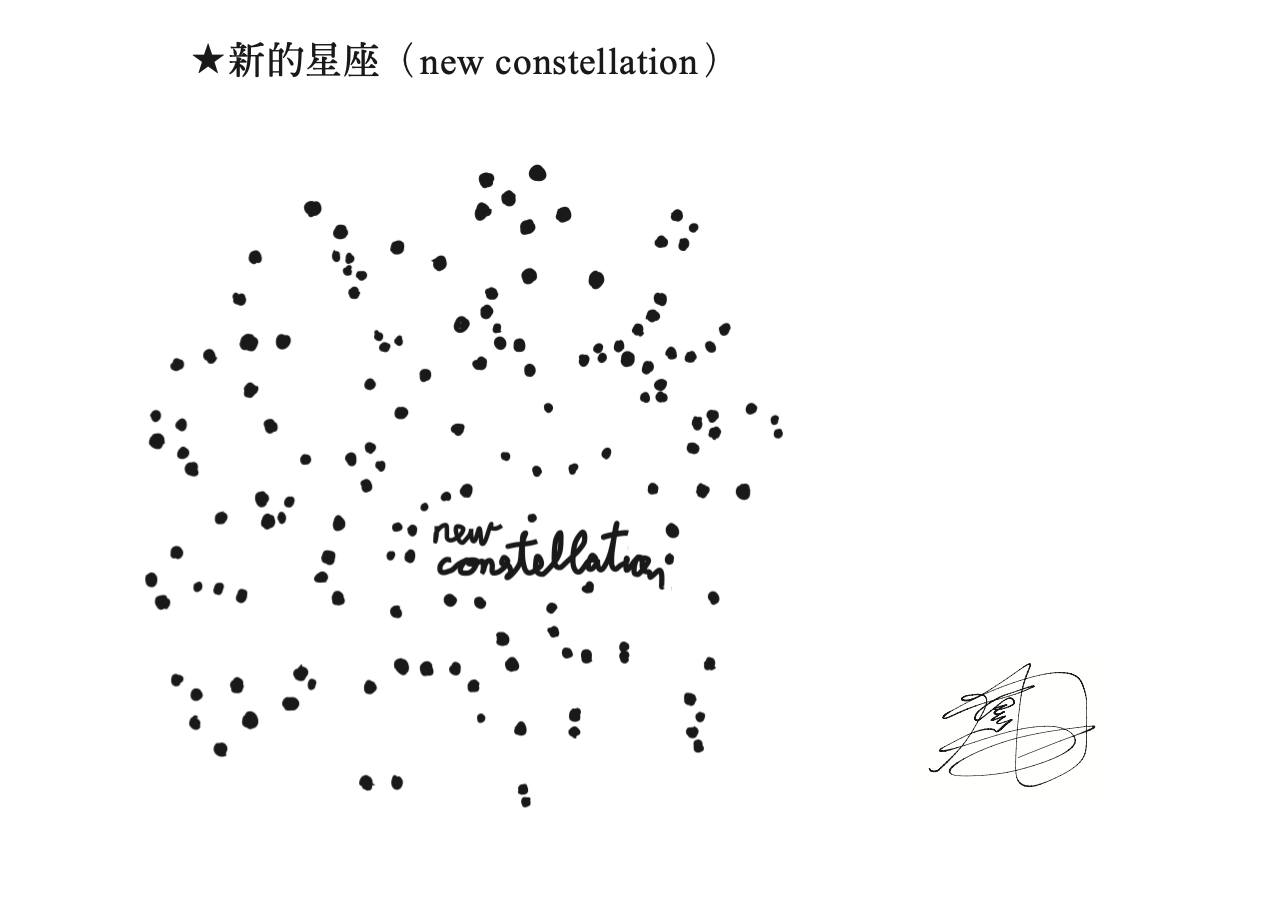

而講到了「學門」,她說學門很像是「星座」。星星本身是實體,但是把星星連起來稱之為星座是虛幻的。只是大家講久了,就成了真的。

所以唐鳳提出了她對「星座」這個關鍵詞的解釋:「如果有一顆星星是你想要探索的方向,它旁邊的星星可以加起來,為你所用,這就變成你自己的星座。」

她還為新的星座畫了幅圖。

《我的99個私抽屜:唐鳳的AI時代生存心法》有許多她自己手繪的圖,也是一個特色。

大家就來打開她的私抽屜看看吧。:)

Recent Comments