2025年11月01日20:30

A 工作B 閱讀C 出版L 人物

1.

幫郭英聲算生命靈數之前,我很好奇他這個人的矛盾的根源是什麼。

笑聲那麼爽朗、和人在一起的時候那麼親切體貼,卻有人群恐懼症,空間裡只要有三個人以上就會心慌。

喜歡幽閉,卻長期浪跡地球多處。

早年沒上過班,卻在歐美最繁華的都會裡和最奢華的時尚品牌、頂尖的模特兒合作。

一直把自己拋在孤獨的路上,卻又追求激情。

嘗試婚姻,但又承認絕對不適合婚姻。

直到用我的電影攝製理論解釋生命靈數,一看他一整排的7,又有成群的5,突然看到了說明。

有這麼多個7,是孤獨、隱密、神秘的象徵。

有那個多個5,是激情、叛逆、流浪的化身。

而這麼多性質相反的7和5組合起來,不矛盾也難。

而矛盾,卻又是所有創意的源頭。

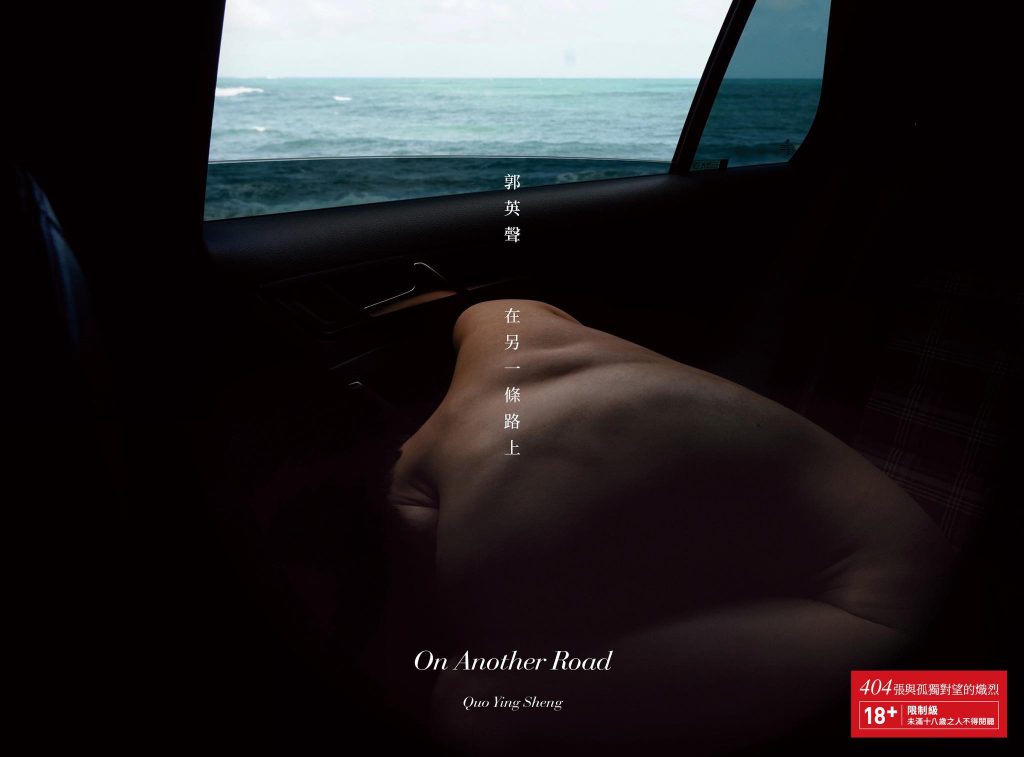

也因為如此,《在另一條路上》很自然就成了郭英聲新書書名。

光說「在路上」的話,只呈現了他的5,不夠;「在另一條路上」才能同時展現他的5和7。

Recent Comments