2025年7月10日22:13

A 工作B 閱讀C 出版

1.

創作即呼吸,漫畫即生命。

畫,與不畫——都是地獄。都是天堂。

2.

在東京的天空下,為漫畫奮鬥、傷神、奔波的人們匯集於此,眾角色的去向究竟會通往何方,也請讀者務必見證到最後一刻。

而夜晚終究會過去,前方即是黎明。

3.

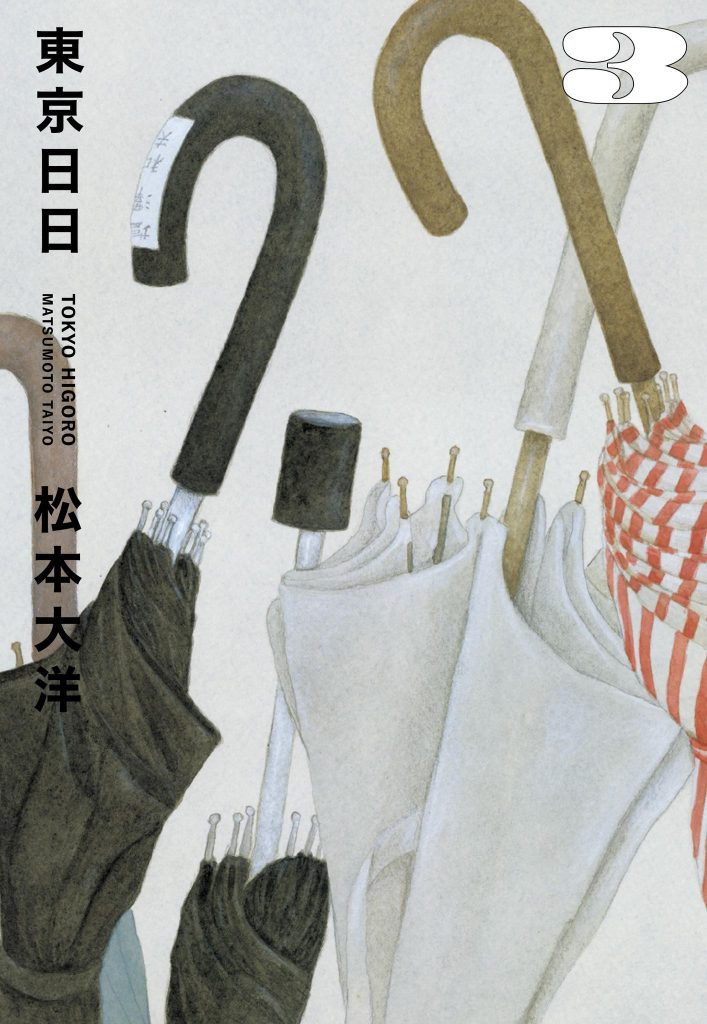

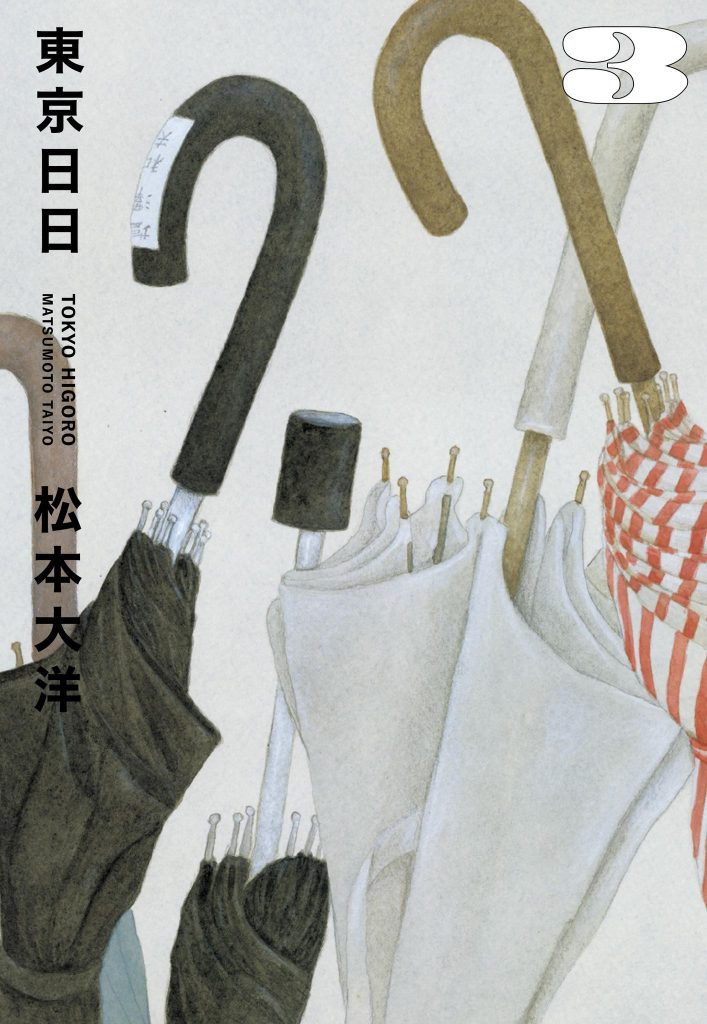

東京日日3!

「撐過無數比絕望還要絕望的煎熬,才能拚死抓住那個最耀眼的創作靈感⋯⋯」

松本大洋巔峰之作,完結!!

1.

創作即呼吸,漫畫即生命。

畫,與不畫——都是地獄。都是天堂。

2.

在東京的天空下,為漫畫奮鬥、傷神、奔波的人們匯集於此,眾角色的去向究竟會通往何方,也請讀者務必見證到最後一刻。

而夜晚終究會過去,前方即是黎明。

3.

東京日日3!

「撐過無數比絕望還要絕望的煎熬,才能拚死抓住那個最耀眼的創作靈感⋯⋯」

松本大洋巔峰之作,完結!!

Recent Comments