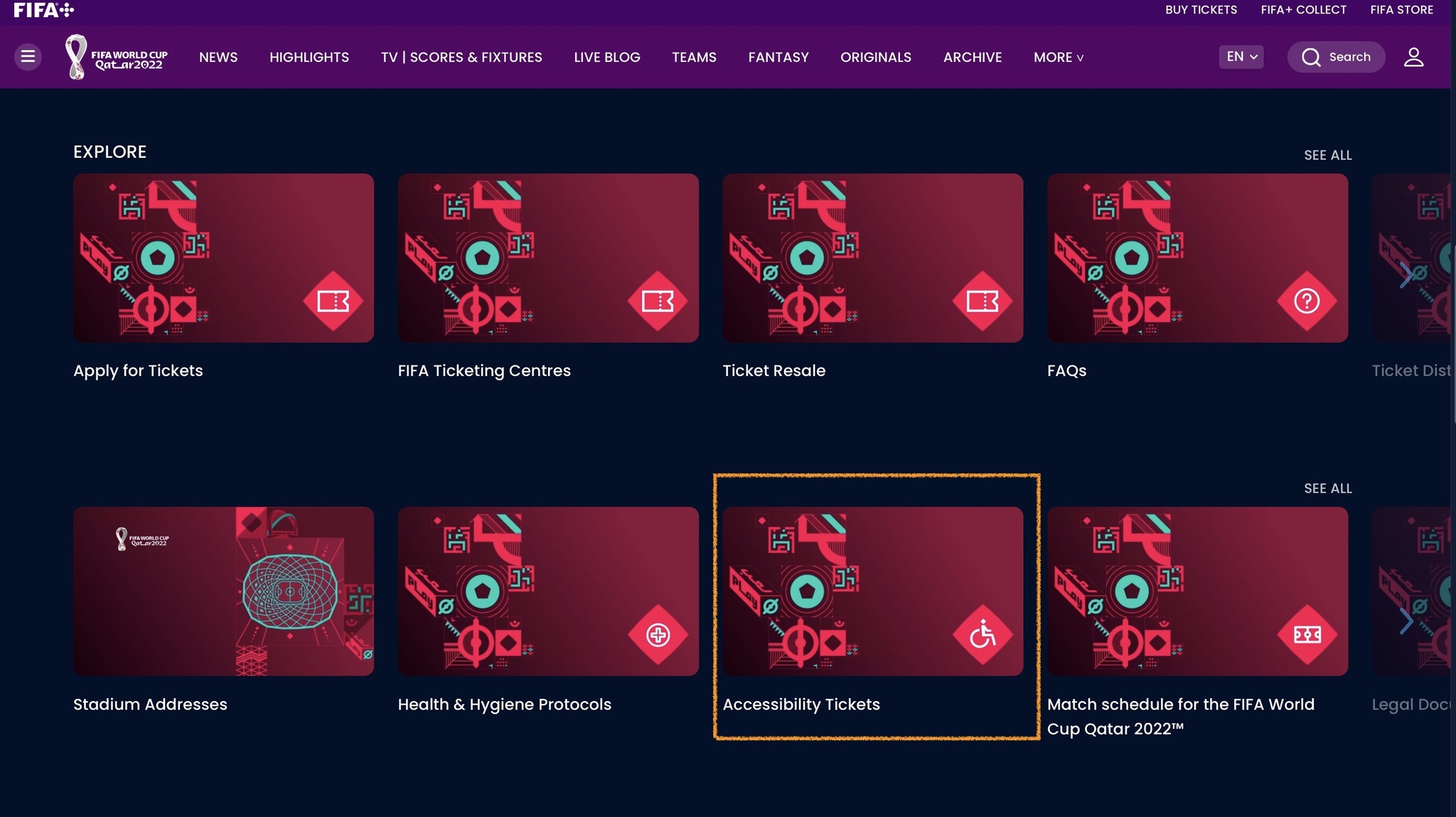

1.

我不知道這張照片是在哪裡拍的,遠近的山水雲林,寧謐怡然。想必拍照的人心情也是。

這是去年六月 Robert Lin 臉書上第一張照片。當時他不知道在那一年後,他的生活即將波浪濤天,他也將被大家稱為恩恩的爸爸。

他臉書上的第三篇貼文,已經是今年5月30 日,恩恩事件發生後一個多月。雖然失去了恩恩,雖然他已經在要求政府根據資訊公開法的規定提供他們所需要調閱的通話紀錄以及通話錄音資料,他的文字還是很平靜:

「畢竟我們是來自於平凡的家庭,不知道在追求真相的道路上會遇到多少艱辛,是您們的鼓勵,讓我們更有信心追求真相的水落石出。」

然而,後續的發展是,新北市政府始終不肯完整提供他所需要的資料。好不容易有爆料的新聞掀開一些真相,逼得侯友宜市長終於在6月下旬說要負起責任,但再接下來新聞過後就又回復沉默。

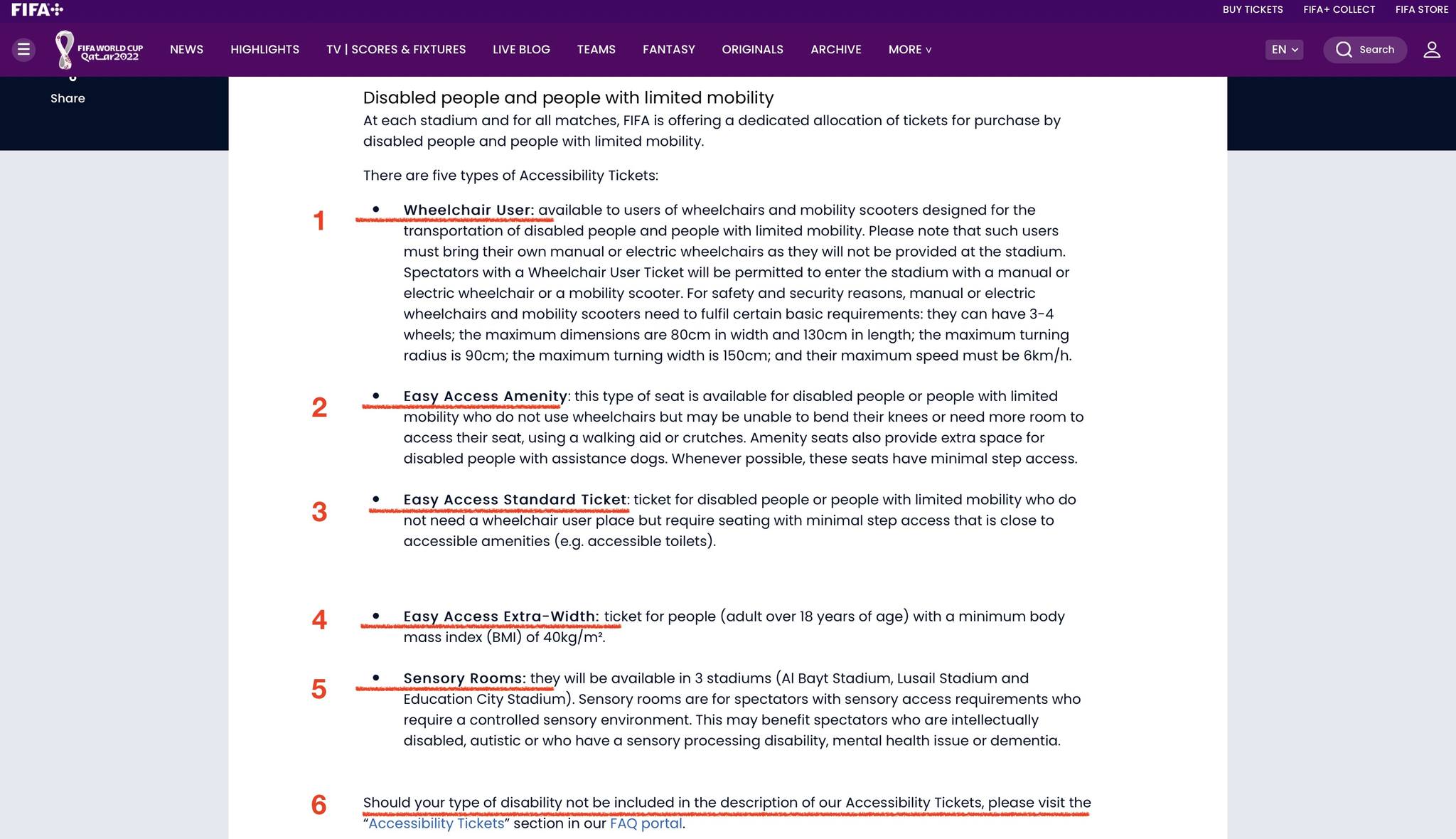

到8月中旬,恩恩爸爸和新北市府、消防局、衛生局請求國家賠償第一階段的協商討論,但三個機關都認定自己沒有怠忽職守,拒絕賠償,所以他在11月4日正式提出一元的國家賠償,期望經由司法找出真相。

2.

恩恩爸爸在臉書上的文字,可以反映出他內心的波濤起伏。

有他寫給恩恩的:

「恩恩 爸鼻最近覺得有點累……今晚我們早點休息,緊緊相擁在一起

「爸鼻愛你,我的小寶」

有他自言自語的:

「為什麼平安照顧一個寶貝長大這麼難?

「為什麼想好好安居樂業的要求這麽難?

「為什麼想要知道81分鐘救護車的真相這麽難?」

「如果恩恩的離去,是遭遇歹徒隨機殺害!雖然經過半年,案情仍是毫無頭緒,但警方總是盡力和家屬說明具體的調查進度!我想,我是能夠放下來的!

「畢竟這樣的悲劇,誰都不願意發生的!兇手/動機/人證/物證還遺落在社會上的某處暗角,我相信警方一定會努力破案!

「所有相關經手處理的人員都在新北市政府內!經過了半年時間,侯友宜就是死活都不肯公佈行政調查報告,並清楚說明,所有的疑問!

「人證/物證 俱在,方向也明確!

「侯友宜帶領的新北市府仍然……全力隱瞞真相!」

我看到他貼文底下的留言,有支持他、鼓勵他的,也有說是哪家人不死人的、甚至把他和塔綠班並列的。

而臺灣的新聞媒體,對照著韓國梨泰院擠壓死人事件之後的情況,更是顯得格外的沉默。

梨泰院事件之後,韓國媒體一直在追蹤揭發事件發生之前,各個不同時間階段警方應該預警、採取行動,卻不作為的環節,逐步戳破警方推卸責任的謊言。

然而相對地,臺灣媒體在6月份的報導之後卻都集體消音了。沒有人再為恩恩爸爸的遭遇持續追蹤挖掘新北市政府不想公開的真相到底是什麼。

3.

我們應該支持恩恩爸爸要求侯友宜市長實踐他負起責任的諾言,公布所有應該公布的資料。

因為如果不看清楚這件事情發生的原因,就無從防止其後再發生類似事件的可能。

從大處來說,公眾事件需要公眾關注,才能就制度面預防悲劇再次發聲。

在大眾媒體都把這個事件遺忘的此刻,雖然我們每個人在臉書上的關注與轉發不過是星火微光,但是如果大家都能點燃星火,仍然可以照亮制度的漏洞,守護彼此未來更好的生活。

從小處來說,社會裡我們每個人能做的事有限,但至少可以不忘記有一個家庭還在等待告慰的答案,讓星火匯聚出大的光亮來陪伴他們。

(今天是恩恩離世第7個月的19日,看Robert Lin的臉書有感。照片取自他的臉書。)

Recent Comments