1.

釜山是一個我既熟,也很不熟的地方。

說不熟,在於我住那裡的時候,還沒有地鐵,搭公車又不方便,所以我實際去過的地方,主要是靠拐杖走路能及之處。日常活動範圍在草梁洞,假日會去南浦洞。還有一次拚了命地走去松島過。

說熟,是因為許多地名都會一再聽同學,尤其我父親提到。

我父親在上海學做買賣,很早就在東北亞各地做貿易,1949年之後帶我母親去了韓國。先住首爾,韓戰爆發後定居釜山。在釜山本來也很成功,但是後來投資失敗,只能靠留下來的住宅有些分租收入,再加上在華僑協會謀了一份去各地華商店家收取會費的差事,賺些微薄的薪水養家。

因為他每天要奔波各地收費,所以我不時聽他提起廣安里、南川里、水營,或是開琴、沙上、龜浦這些我從沒去過的地名。

也因此,多年後每當我有機會實際去到這些地方的時候,心情都難免波動。

我總會想像,在1960、70年代的時候,那個儘管工作性質不需要他正裝,但他總是每天西裝筆挺的男人,快步走在街道上,或者擠上公車的身影。

騎著Scooter在街角等紅綠燈的時候,我也不時想像他是否也曾經在這裡佇足過。

2.

我父親破產後,家裡值錢的東西都變賣。但有兩樣東西始終在我記憶裡閃動著異樣的光彩。

有一張桌子。沒有抽屜。桌面是木頭而不是金屬,但卻交織著鐵灰色和藍色;四支桌腳也是木質,介於乳白色和鵝黃色之間,不是完全九十度垂直的角度接地。桌子上方的牆上,有一幅于右任的字。桌子下方空間很大,夠兩三個小學生擠在底下玩。

我很喜歡那張桌子的形狀和顏色,長大後,知道那叫北歐風格的設計。

另一個是水晶碗。

到了夏天,我最期待的就是父親帶一顆西瓜和一塊冰磚回家的時刻。他把西瓜切開後,會帶著我和妹妹用湯匙挖西瓜,也會教我們用鑿子把冰磚鑿成碎冰,再混拌起來盛進一個大鍋裡。

然後,他會拿出一個個只有在夏天我才會看到,水晶般的玻璃碗,把西瓜連汁帶冰塊舀給我們。那個水晶碗那麼透明,卻又有些稜線和切角,讓我可以一面享用西瓜、冰塊,又可以欣賞西瓜汁在碗裡會變化的色澤。那遠不只是消暑的快樂。

我童年的美食記憶,絕大多數都來自母親。但是到夏天,除了水晶碗西瓜冰之外,我父親還會另外親自下廚做一種麵,乾拌麵。

麵是用小蚌殼和瘦豬肉熬的湯瀝出來,再冰鎮過。而雖然說是乾拌,但是略微帶著鮮美的湯。然後會有一盤盤小蚌肉、細豬肉絲、雞蛋絲、黃瓜切絲、香樁、蝦米、蒜泥、花生醬等,隨自己口味加進麵裡拌起來。想加冰塊再加一塊。那也遠不只是吃一碗麵的快樂。

3.

我父親還有一個櫃子,裡面有他珍藏的派克筆,還有些英國毛料西裝。

中學時候有一天,看他在櫃子裡翻找什麼的時候,有一個小本本掉到炕上。我才剛拿起來,他就搶了回去。

那是什麼呢?我很好奇。

多年後,我自己已經結婚生子,有一次回韓國去看他。他已經搬家,新的住處沒有那個櫃子了。那天他在拿些盒子整理一些資料,遞了一張照片給我看。是某一年臺灣有國民黨的什麼人物去首爾,找了些在韓國的資深黨員一起合照。他也在內。

他又拿了個東西給我。是那個他不讓我看的小本本。原來那是個國民黨證。

這樣我也就明白,小時候那張桌子上方,就在于右任的字旁邊,還有一張鑲了框的蔣中正照片是什麼意思了。

我的父親一向寡言。我想問他當年投資是中了什麼樣的圈套失敗,給我當一點人生經驗,他都不肯講,其他就更別說了。我從沒聽他談起任何政治的事,原來他把自己是一名國民黨員的身分看得非常神聖又秘密,小心地保護、隱藏。

我問他何時入的國民黨、為什麼,當然他都微笑不答。

4.

1980年代中期,我父親在晚年回過一次山東。

當年他離開山東後,經常設法接濟老家。到他自顧不暇後,雖然可能中斷多年,但是那次回去前他把房產賣掉,其中一部份錢就還是帶回去。

他那次回去住了一個月,可是回來後也沒聽他說什麼。

直到他去世後,有次和陪他回去的韓國繼母聊天,才大致知道了過程。

他是家裡的長子,回去後,有些分居東北的家人也趕回來。家人之間有些長期複雜的糾結,都想聽這個終於回家的大哥評評理,討個說法。

可是我繼母說,他還是從頭到尾都一言不發,只把錢分給了各人。直到東北的家人都回去了,他也沒再說什麼。

他們在山東住滿了一個月。我繼母說陪著一個悶葫蘆在那裡,渡日如年。中間唯一比較有動靜的挿曲,是有一天我父親不知生什麼悶氣,在院子裡把手杖往牆上一砸,砸斷了。

我一路聽得也很悶。直到最後我繼母形容他們回韓國的情景。

那天飛機飛到釜山上空的時候,是夜裡了。

我父親看著機窗外的萬家燈火,終於有了笑容。他拍著手用韓文說:「집에 왔다(回家了)!」

5.

「집에 왔다!」

有好長一段時間,我在思索他說出這句話的心情。

在我成長的過程和記憶裡,韓國華僑是最記得住所謂「老家」的、提醒子女不要「忘本」的。

我父親在離開山東四十多年後,也不忘賣了房子回去分些錢給家人。

那他那一個月到底有了什麼樣的體會,會讓他說出這句話?韓國這個當年為了逃難去了的地方,這個曾經把華僑叫作是「大國奴」的地方,這個曾經讓他人生有起更有落的地方,為什麼最終卻使他終於有了笑容,說出「回家了!」這句話?

在他去世後有將近三十年的時間,這個問題一直讓我好奇。

直到近十年,我才從一些反向的例證找出了答案。

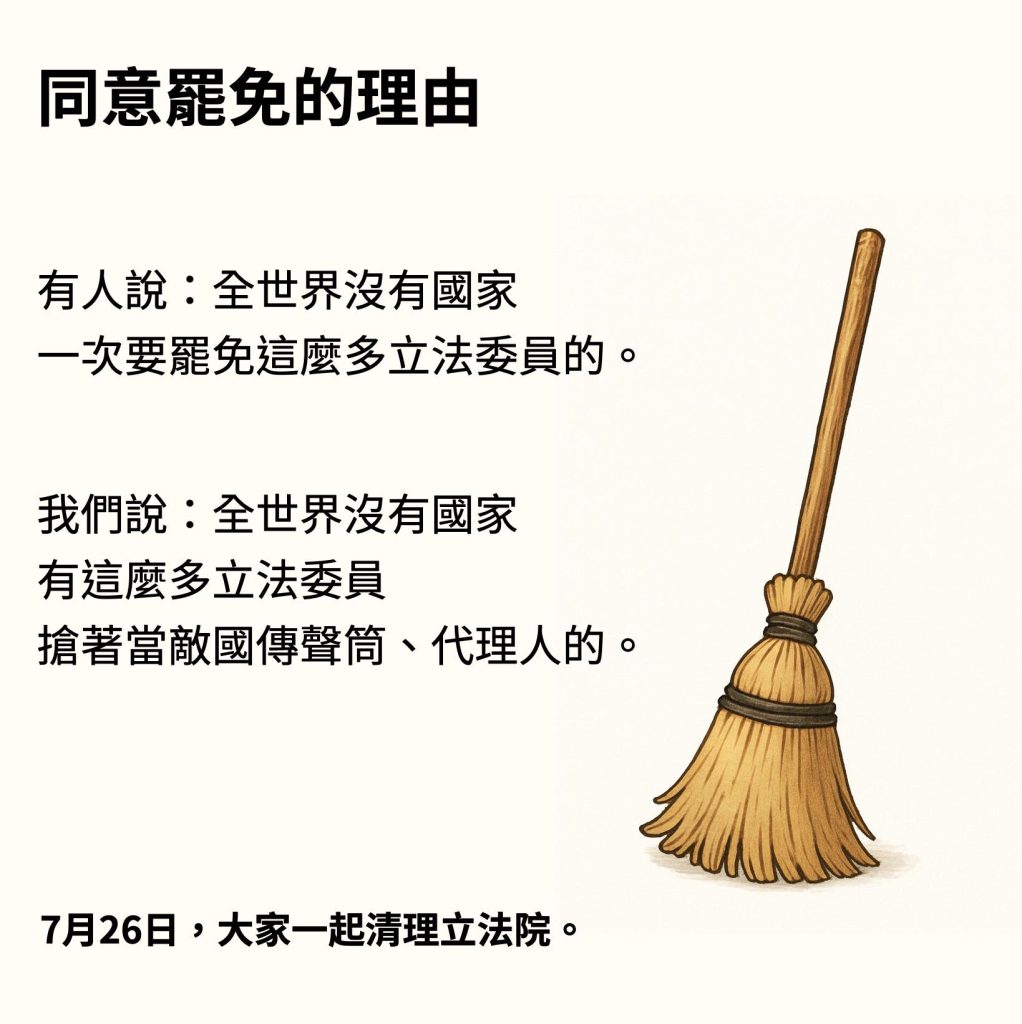

生活在臺灣的人對自己的身分認同,雖然早已經是以臺灣人為主流,但是有一些外省居多的人始終對中共治理下的中國有另一種認同。

不論他們的父兄是怎麼在中共的追殺下逃來臺灣;不論在中共的治理下中國文化被破壞得多麼嚴重;不論中共從根本上就一直企圖徹底抹煞中華民國的存在;不論中共每天軍艦軍機對臺灣產生的戰爭威脅有多麼嚴重;不論中共治理下的社會運作方式和臺灣有多麼大的反差;不論中共治理下許多人的價值觀和臺灣人有多麼大的對比;不論臺灣社會幾十年發展出的自由、民主有多麼值得珍惜和護衛;有一些人總是毫不靦腆地樂於當中共的傳聲筒,嘲笑、抨擊起臺灣自己的同胞有若寇讎;也毫無顧忌地當中共的代理人,幫他們在臺灣進行各種滲透和顛覆。

是這些反向的例證,讓我終於明白了我父親為什麼在回到韓國的那一刻說出「집에 왔다(回家了)!」

沒有多麼複雜。

他只是記得自己當年為什麼要逃離那裡。

他只是明白不論韓國這個地方帶給他什麼壓力和起落,畢竟是讓他得以容身,不致於經歷中共施加給他們人民的生活。

他只是看清自己在韓國幾十年雖然使用著不同的語言,但是畢竟有著共同的社會價值觀,並且是他珍惜的價值觀。

並且,也很可能,他也始終記得自己當初是為什麼加入國民黨,國民黨和共產黨一直對立的價值觀是什麼。

6.

這次來韓國,很感謝有機會在首爾的東寶城吃到了美味的乾拌麵。雖然和我父親當年做的不盡一致,但完全勾起了我的味覺和記憶。

現在,再過兩天,我也要回臺灣,回我的家了。

也要守護我的家了。

我相信,父親知道我要做的事,是會微笑的。

Recent Comments