2018 年 12 月 29 日,11:18

P 隨筆

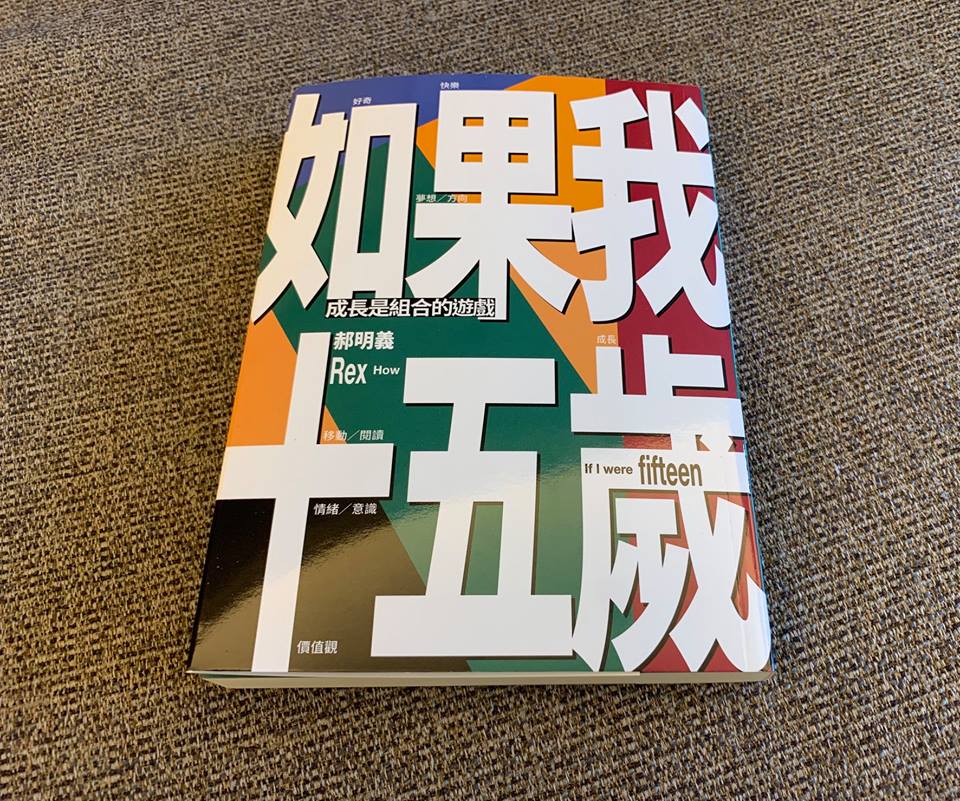

【成長是組合的遊戲—-如果我十五歲前言】

1.

我想說的,是有關「組合」的事。

我相信:世界的本質就是「組合」。

以「世界」這個詞來說,就是「時間」(世),和「空間」(界) 的組合。

存在於世界裡各種事物的本質,是組合。各種知識、各種創造,本質都是組合。

人類不同於其他動物而有演化,因為會組合。

動物裡,鳥獸的組合能力頂多及於築巢、列隊。

但人類會運用五感,讓自己的組合能力不斷增進,也組合出各種知識;再把知識不斷橫向組合、前後組合。不同地方的組合,形成文化;不同時代的組合,形成文明。

個人也是如此。

我們從搖籃裡接觸奶瓶、牙牙學語,就開始組合。

玩各種遊戲是練習組合,上學是為了學習組合。

識字是組合,算術也是組合。 工作是組合,結婚生子也是組合。

所以,所謂人生,就是我們在探索各種事物組合的過程。

2.

我也相信:組合應該是好奇和快樂的事。

從我們一離開搖籃可以爬行,就把家裡所有觸及的東西打翻開始, 證明享受這種好奇和快樂是我們的天性。

如同所有的遊戲應該讓我們感到好奇和快樂,所有的學習也是。說 「遊戲是學習,學習也是遊戲」,正是因為這兩者的本質都是組合, 而組合應該是好奇和快樂的。

所以,所謂人生,就是我們一直在好奇又快樂地探索各種事物組合的過程。

3.

人生開始於什麼時候?

生理上,開始於我們在母親懷孕的時候;法律上,開始於我們出生的時候,但是心理上,有個因人而異的時刻。

我以前沒有細想這件事。但我知道自己有個和生理年齡不同的心理年齡。

一九七四年,我十八歲。那年我離開韓國,來台灣讀大學。抵達台北那天,松山機場雨夜裡的印象太深刻,形成一種心理「銘記」。 所以不論後來實際的年齡多大,我心底一直是十八歲。

此事有好有壞。好在於我對人生總保持一種少年的樂觀,壞在總不免輕躁衝動。因而時感欣喜,也時有不安。

去年,因為要寫一個專欄,趁機回顧少年時期,突然意識到在那個十八歲之前還另有一個起點。

我自己主動張望、探索這個世界,開始在十五歲左右。在那之前更早的時候,我和世界的接觸都是在母親的呵護之下;在那之後更晚的時候,我已經在適應世界的運作。

所以,對我來說,人生從十五歲開始主動探索這個世界,有一種特別的意義。

4.

寫這本書,有兩個目的。

一個是回顧那個起點,我自己把那時發生了什麼事想清楚,整理出和後來一路過程的關聯。

一個是想把我相信的這些事情和其他人分享。

所以我希望這本書能有三類讀者。

首先,是十五歲左右的少年。

試讀過我初稿的人裡,有一位十六歲的讀者回了我這樣的意見:

『我覺得這本書的受眾絕對不適合十五歲。十五歲是一個準備考高中 的年紀,在這個「只有讀書高」的社會中,十五歲被稱為所謂的衝 刺期,有些人整個十五歲都在考試、讀書中,他們沒辦法看課外書, 因為學校嚴令禁止看小說,班級書櫃變成了校務評鑑的「展示品」, 自己帶小說會被「代為保管」。他們也無法學樂器,因為,平日要讀書讀到晚上十點,假日也是整天都得讀書,如果要學其他的才藝勢必得壓縮到睡眠時間……

『他們也不需要學習安排時間,因為補習班會幫他們安排好一切的時間……』

他說的情況我都知道。

正是因為我知道這些情況,才特別想和十五歲左右的人分享。

我相信今天許多十五歲的人,如同我當年,正處於一個好奇湧動, 主動張望、探索這個世界的階段。我更看到不同於半世紀前的當年,今天二十一世紀的時代,是每個人和世界的連接都無時無刻不在進行,每個人要組合任何事物的機會和可能都無所不在。

但偏偏在今天的台灣,十五歲的人在考試教育體制之下,大多深處禁錮之中,處於水深火熱之中。太多人沒有對這個世界張望、探索的機會,完全浪費了這個時代豐富的資源。

而如上所述,我說的「十五歲」,並不是指一個絕對的生理年齡。 我指的是一個自己想要主動張望、探索世界的階段。對我來說,那個階段發生在十五歲,對別人來說當然可能更早或更晚。

所以這位讀者建議,這本書的受眾應該擴大涵蓋到十五歲上下其他年齡的人,一方面我同意,另一方面我還沒他那麼樂觀。我認為今天整個國、高中六年時間,都是在考試教育的禁錮之中。

總之,我希望十五歲左右被考試所綑綁住的人及早知道,人生需要另有光景。

第二,是家有十五歲左右孩子的家長。

許多家長的心態和認知,可能是造成這個年齡階段的孩子處於水深火熱的根源。

這本書的結語,有一些人生的組合循環圖。家長至少可以看一下,了解讓這個階段的孩子處於這種狀態,到底會錯過的是什麼,以及就算過了這個階段,其後遺症到底是什麼。

有些家長一直擔心孩子面臨的諸多難題和困惱,希望有人能有同理心地和孩子對話,舒解他們對「青貧」、「邊緣」、「憂鬱」等感 受到的壓力。

但我相信面對這些問題,與其逐個議題提供孩子解方,不如讓他們擁有自己組合資源的能力,自己有成長的機會。如果他們能感受到成長的喜悅和心得,就會自己去面對壓力,找到出路。

第三,是其他年齡,但為自己的成長路程而有疑問的讀者。尤其,其他自覺心理年齡和生理年齡有差異的人。

有另外一位讀者這麼告訴我:

『每個人心裡都住著一個小孩,在還未完全成熟前,可能就被年紀和人生里程表推進到為人父母、長輩的位置……面對心靈和年齡尚未等齊的挑戰,有的人真的越過了那樣的山頭,也順便超越了小時候的陰影,但是大部分人卻沒有那麼幸運……』

我要說的是:內心裡住著一個比自己生理年齡小許多的孩子,何不從另一個角度看?如果能一直如同孩子般對這個世界保有探索的好 奇和快樂,並且能夠讓這種好奇有系統地成為自己成長的動力,那會不會不但不是壞事,也是自在與幸福的原點?

而不論是對哪一類讀者,我都想提醒一件事。

世界上沒有任何兩個人是一樣的,所以理論上每個人的成長心得都 不可能複製給他人所用。

所以不論我講了哪些組合,畫出這些組合的循環順序圖,最後還是得讀者每個人整理出自己重視的組合,畫出自己的圖,據以前行, 那才是最趁手的憑藉。

最後並感謝:《國語日報》邀我寫專欄,引動了這本書的寫作;初稿完成後的試讀者,他們給了我大幅修改的許多寶貴建議。

2018 年 12 月 28 日,21:00

P 隨筆

【又來了一位一百二十五歲的高壽者】

有人看了我對賴神父的感歎之後,傳了一位黎巴嫰一百二十五歲的人影片給我看。

這位先生不只身手矯健,今年有一個八歲的兒子,還參加社會運動上街抗議。

他的養生秘訣是每天走兩哩路加喝香草茶,此外他又做飯又砍柴,所以他說自己是男人也同時又是女人。然後,還抽了八十年香菸。

不過報導也說:當地的人都沒有出生証明,他也沒有。只是大家都說他已經一百二十五歲。

不管怎麼説,我還是決定以一百零四歲的甘神父為榜樣就好。:)

2018年最後一天上班日的周五夜,祝大家開心愉快。

2018 年 12 月 28 日,11:22

G 政府與政治P 隨筆

【蔡英文、賴清德、葉俊榮的三位一體】

葉俊榮在內閣即將總辭的風聲中,身為教育部長,前不把持教育部對台大校長案進入行政訴願過程中應有的立場,後不謹守一個看守內閣閣員對重大爭議案件應有之分際,在剩日無多的情況下「逕自」放行該案,這不是背十字架,這是偷十字架;這不是勇氣,這是偷機。

賴清德即使去任在即,但一日身為行政院長,一日身為葉俊榮的上司,如果當真不事先知道情況,不論就政府治理還是行政一體的原則,上策應該在葉俊榮記者會後立即宣佈革職查辦;中策應該停職查明真相再決其去留;下策最不堪,也該在他辭呈上批個「即予同意」。搞出個「勉予同意」,不但免不了賴清德也是串謀之疑雲,更立了政府治理最惡劣的例子。

蔡英文忽云有人找她談台大校長案「不歡而散」,忽云聽到葉俊榮之舉感到「錯愕」,忽云沒有總統默許問題。在她各種忽云之中,唯一可以確認的,是在目前錯亂的憲政體制之下,忽前忽後忽隱忽現的總統可以成為國家多大的亂源。

民主政治就是責任政治。九合一大選之後,基於責任政治賴清德當辭不辭,結果留個過渡期尾巴給偷機之徒作怪;雲淡風輕地讓偷機之徒搖擺而去,政府官員從此不必知道責任為何物。

蔡英文、賴清德、葉俊榮,真是三位一體把責任政治踩個稀巴爛。

相關閱讀:

【一二 —-致葉俊榮部長】http://bit.ly/2QW6qU8

2018 年 12 月 27 日,21:00

P 隨筆

【示範者】

今年屢屢看到一些令人驚歎的高壽者。

前兩個星期的例子是在丁松青神父新書發表會上認識的賴甘霖神父。一百零四歲,耳聰目明,思想清晰,並且自己四處行動,來去自如。

之前一百零四歲讓我聯想到的是宋美齡。但她在那個年齡雖然也是十分健康,可還是需要坐輪椅。

並且我記得看過一篇報導,說她在如此長壽的情況下,每過一天,早上醒來都會問上帝:為什麼還是沒有把她帶走,讓她留在這個世界?

可以感到那種所有熟悉的人都已離開,只剩自己孤獨留在此世的哀傷。

但賴神父完全不是。我相信他每天都會欣喜於天主交給他的任務,有滿滿的行程。那天他拿出名片,寫下他的行動電話號碼給我,約他見面已經要排兩個星期之後。

我原來沒有動過要活到一百歲這種念頭,認識了賴神父之後,覺得實在應該是有為者亦若是。活得長,活得健康,才能快樂地把自己相信的價值和別人分享!不然太辜負他親身的示範,也辜負生命的可能了。

甘巴迭!

Recent Comments