2025年11月03日23:09

A 工作B 閱讀C 出版

1.

「在晨禱和第一台彌撒結束後,教堂庭院最靠近主祭台之處,出現了一塊巨大的大理石,石塊中又嵌著一塊鐵砧,鐵砧上又插著一把劍。鐵砧上寫著一段金漆的文字:

「從巨石與鐵砧中拔出此劍者

即為真王血脈,英格蘭全境之王。」

2.

五百多年來,因亞瑟王的故事而啟發、改寫的小說、詩不知凡幾,改編的電影、戲劇也不計其數。

亞瑟王,是歐洲史上流傳最久、影響最深、跨媒介最廣的傳奇英雄人物,是歐洲烏托邦式理想君王的原型。他以圓桌制度――無主座的正義――強化了騎士精神(chivalry),將其昇華到一個高尚的精神狀態,並對後世的紳士精神產生了深遠的影響。

而這些改寫、改編的源頭,把這個故事講得最完整的,是一本叫作《亞瑟王之死》(Le Morte d’Arthur)的書。

《亞瑟王之死》是第一本英語小說,也名列最偉大的英語小說。

這本書也可以說是一本傳說中的書。

人人聽過這個書名,但是真正用書來看過完整故事的人,卻不多。

其中有一個原因是,這本書出版於15世紀,作者湯瑪斯.馬洛里(Thomas Malory)是用中世紀英文寫的。

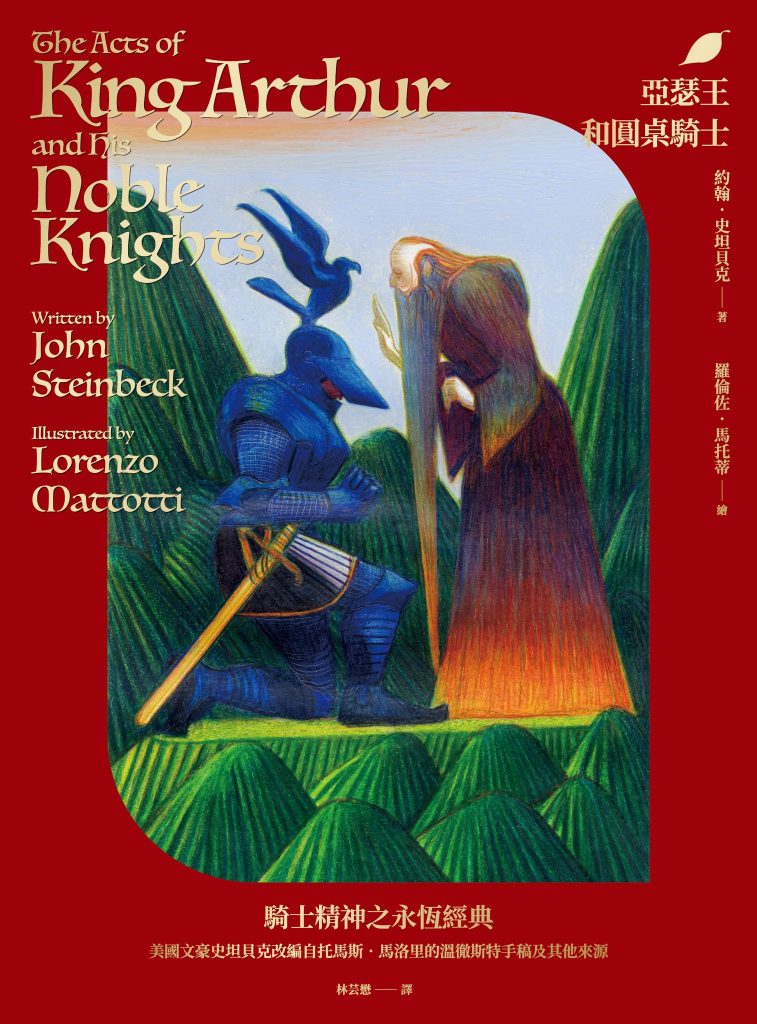

這一次我們出版的《亞瑟王和圓桌騎士》(The Acts of King Arthur and His Noble Knights),是用現代英文改寫的。

但改寫的人非同小可,是以《憤怒的葡萄》馳名,拿過諾貝爾文學獎的約翰.史坦貝克(John Steinbeck) 。

3.

這位大文豪,在前言裡把他為什麼會做這件事情說得很清楚。

「有些人長大以後,就忘了學習閱讀是多麼艱鉅的任務。學會閱讀或許可說是人們付出最艱鉅努力的任務,而且必得在孩提時代完成。」

而他小時候,很愛聽故事,卻痛恨閱讀。

「我還記得,不管是手寫的字句還是印刷的文句,只要是文字就都是惡魔;書籍則為我帶來痛苦,因此是我的敵人……是被印刷出來的惡魔,是被用在瘋狂迫害中的鉗子和拇指夾。」

然而,有一天,應該是他九歲的時候,史坦貝克有一位阿姨給了他一本書,照他所說,「並且愚蠢地對我的憤恨視而不見。」

只不過,他「憎惡地盯著那些黑色的印刷字,然後,書頁慢慢構築出一條道路,讓我進入書中的世界。魔法發動了。」

那本書啟發了他對英語的熱愛,「中古英語的這種陌生感讓我著迷不已,也帶著我縱身躍進古老的場景。」

那本書就是15世紀那一本《亞瑟王之死》。

也正因為這本書對他影響如此之大,長久後也一直鮮活地存在他的心中,所以他一直想重講亞瑟王及圓桌騎士的故事,將它們帶進現代。

4.

史坦貝克是在1956年的11月開始著手這件事情。

他說自己想用樸素的現代語言寫下這些故事,「我想要原封不動地重述這些故事,不遺漏任何內容,也不加油添醋…….我相信這些故事足夠精彩,能夠承受我的干預。」

我們出版的這個版本有收錄他110頁的「創作過程與思考」。其中處處是他的沉思:

「亞瑟並不是一個角色。…..以這種角度來看,或許我們也可以說,耶穌和佛祖同樣不是一個角色。也許重要的象徵性人物就是不能成為角色,因為如果他們也成了角色,我們就無法將自己投射在他們身上,進而和他們產生共鳴。」

「總有一個讓我困擾的想法在腦海裡縈繞不去,卻總是差了一點,無法確切捕捉。我隱約意識到,這些檢驗都有某種錯誤,但我又無法說出具體的原因。⋯⋯」

「然後,今天早上我大概在五點就完全醒來,而且心中還有一種完成了某項艱鉅任務的感覺。我離開床鋪,一邊看著朝陽逐漸爬升到羅馬上空,一邊試著回想任務的內容和解決任務的方法。然後,這一切突然在我的腦海中變得完整清晰。」

5.

時間持續到九年後,1965年,他寫下最後一則筆記:

「我正在艱難地寫著〈亞瑟王之死〉。我覺得自己寫出了一些東西,也為此感到相當興奮,但我要保護自己,不會拿給任何人看,這樣一來,等我寫完相當的篇幅後,如果發現看起來很糟,就可以直接把稿子銷毀。但現在我不認為它很糟糕。雖然奇怪又不同,但並不糟糕。」

史坦貝克說得太客氣了。

從開場,他就帶著我們跨進了一個情慾、魔法、幽魂、霧氣、石崖、大海、不貞,又混合了榮耀、正義、勇氣、愛與義務的世界。

「荒野上的霧氣不停飄移,就像穿著飄然衣物的縷縷幽魂。霧氣凝聚成擁有朦朧輪廓的人影,跟在他們身後,三名騎手的身形也如雲朵般變幻莫測。廷塔哲堡矗立於高聳陡峭的石崖上,俯瞰著潮聲洶湧的大海,他們抵達城堡那戒備森嚴的城門時,門衛對三人行禮致意,因為他們看起來就像是康瓦耳公爵及他的兩名親信……伊格萊因夫人在昏暗的城堡走廊迎接了她的丈夫,恭順地帶他進入自己的閨房。之後,烏瑟王便和伊格萊茵同床共枕,當晚她便有了身孕。

「晨光灑落時,梅林依照先前的承諾出現了。在朦朧的晨曦中,烏瑟親吻了伊格萊茵夫人,之後便倉促離去。睡眼惺忪的哨兵為這三名神似主人與其侍臣的人打開城門,三人便騎著馬消失在晨霧之中。」

而伊格萊茵夫人不知道,她真正的丈夫早在烏瑟王到來前三小時已經戰死;而她懷下的孩子將在出生後就被送給魔法師梅林轉交其他人撫養。

並取名為亞瑟。

6.

《亞瑟王和圓桌騎士》不僅僅是一本中古英語《亞瑟王之死》的現代翻譯,而是一場跨時空的文學對話。史坦貝克以二十世紀的語言重新發掘亞瑟王故事角色的心理,讓古代英雄的困境、戰鬥與名譽,與現代人的孤獨、焦慮和理想對齊。

他說:「我不是在翻譯馬洛里。我是在試著理解他想追尋的是什麼,去找出他夢中的那個故事。」

天下無敵,完美卻痛苦的蘭斯洛特;看透了命運,卻無法改變命運的梅林;一統了天下,卻為和平盛世苦惱的亞瑟王……史坦貝克的筆,將亞瑟王與他的騎士從英雄傳說的領域裡劃分出來,變成了一面映照人性的鏡子。

他的《亞瑟王和圓桌騎士》,是西方文學正典中最後一部以小說家之手,重新鍛造的經典傳說。

當代義大利國寶級畫家羅倫佐.馬托蒂(Lorenzo Mattotti)也深為亞瑟王故事著迷。這次網路與書出版的《亞瑟王和圓桌騎士》版本,更收集了羅倫佐.馬托蒂為之創作的十九幅精美的圖:冒險、衝突、誘惑、狂放的圖像,為史坦貝可筆下的亞瑟王故事增添了既具象又魔幻的風采。

一次收錄兩位大師的創意交融,是我們出這個臺灣版《亞瑟王和圓桌騎士》獨步全球的特色。

Leave a comment