周六晚上十點書點結束,回到家還處於疲累及亢奮混合狀態很久。

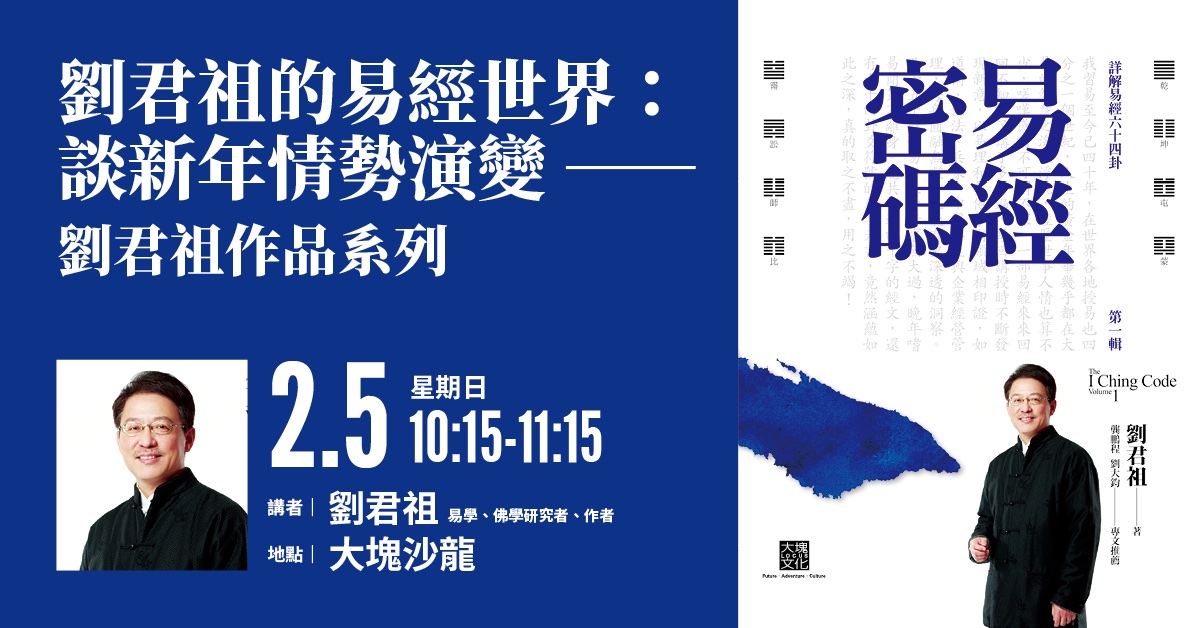

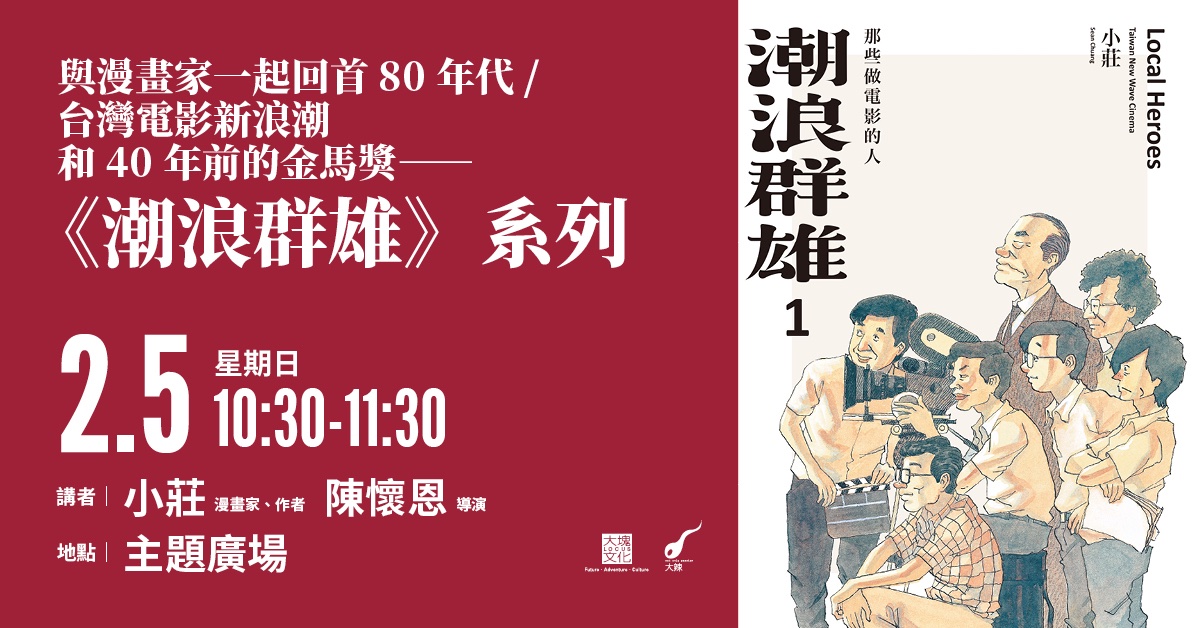

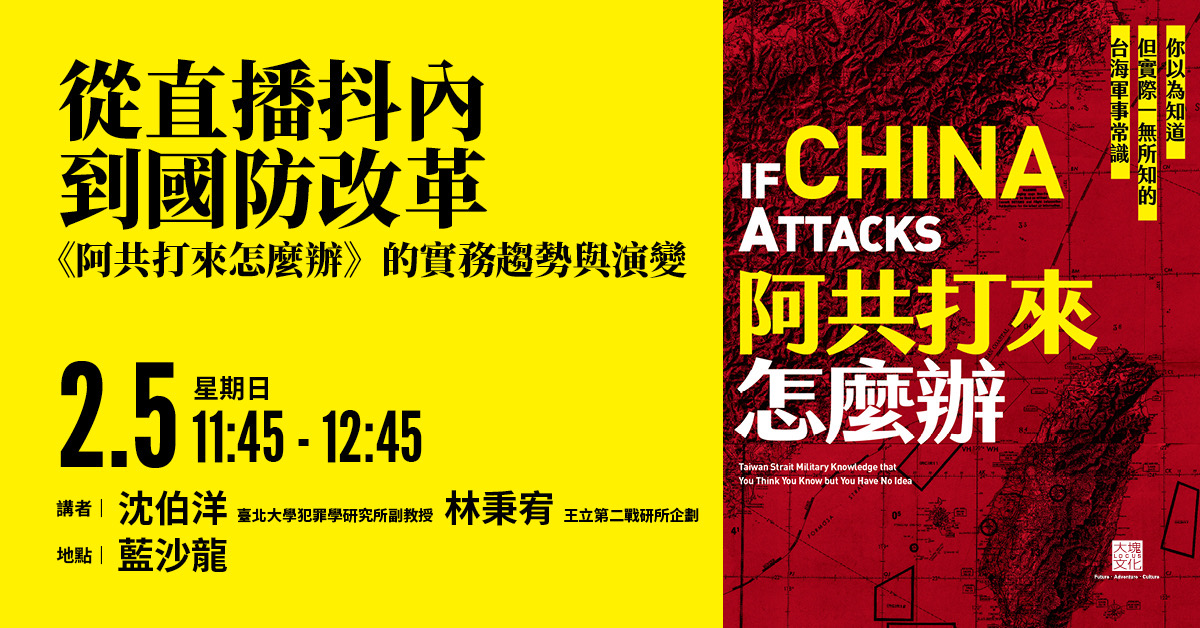

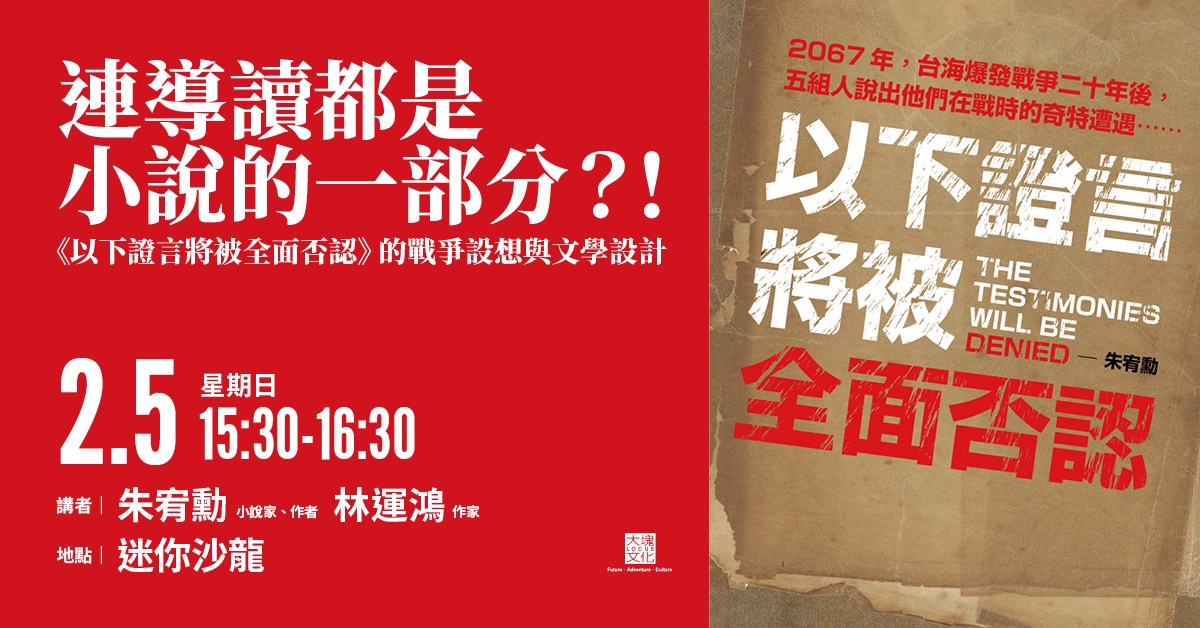

今天中午時間來找我的讀者不少。謝謝。但是和其他活動一起,都還沒精神整理。

我想趁睡前先整理最後一場去主題廣場波蘭之夜的照片。波蘭之夜分上下場,上半場是享受波蘭美食;下半場是DagaDana的表演。

DagaDana團隊,有一名大提琴手,一名鼓手,Daga 負責電音、混音, Dana負責鍵盤。他們已經在全球三十多個國家演出。

演出結束時,他們感謝臺灣觀眾,並強調他們是來自波蘭和烏克蘭的團隊,並且和今年書展開幕式一樣,朝台下觀眾亮出了波蘭、烏克蘭兩國合在一起的國旗。

全場爆滿的觀眾要求安可曲。DagaDana應邀又演出一曲後,到台下和全體觀眾合照,又再次拿出波蘭和烏克蘭合一的國旗合照。

結束後,大家排隊去買他們的CD,輪到我時,正好最後一片賣完。

我說想請他們去我們展位上一起拍一張照。為什麼提出這個要求,他們去了就知道。

這次書展開幕式上看到波蘭烏克蘭國旗一起亮相時,我很覺訝異。

我知道波蘭很挺烏克蘭,但是連這次臺北書展來當主題國,都要拿出兩國合一的國旗,則真是出乎意料。

我知道戰爭爆發後,許多烏克蘭人民逃到波蘭,難道波蘭人都一點也不在乎?

後來我有機會認識這次波蘭主題館策展人之一的Barbra,就問她原由。Barbra說,這次戰爭烏克蘭有一千萬人離開家園逃難。而其中四百萬人留在波蘭,影響確實很大。她說有一天她在華沙街頭,發現前後左右說話的人全是烏克蘭人。

但她說波蘭人都完全接受這一切,就是和烏克蘭一體。她說戰前完全沒想到澤倫斯基是個這樣的人,現在她對澤倫斯基只有佩服。

臺灣有人說澤倫斯基堅決抵抗俄羅斯,是窮兵黷武,只知個人私心而不知人民死活。這種說法完全無視烏克蘭人民對澤倫斯基的支持,以及自己的決心。

從波蘭人對烏克蘭的全心支持也可知道,如果這場戰爭當真是因為澤倫斯基的私心而引發,對烏克蘭情勢最明白的波蘭人,不可能會如此持續支持。

我相信這些人都一定會很支持澤倫斯基,所以就想邀他們去我們展位的澤倫斯基海報牆前拍一張照。

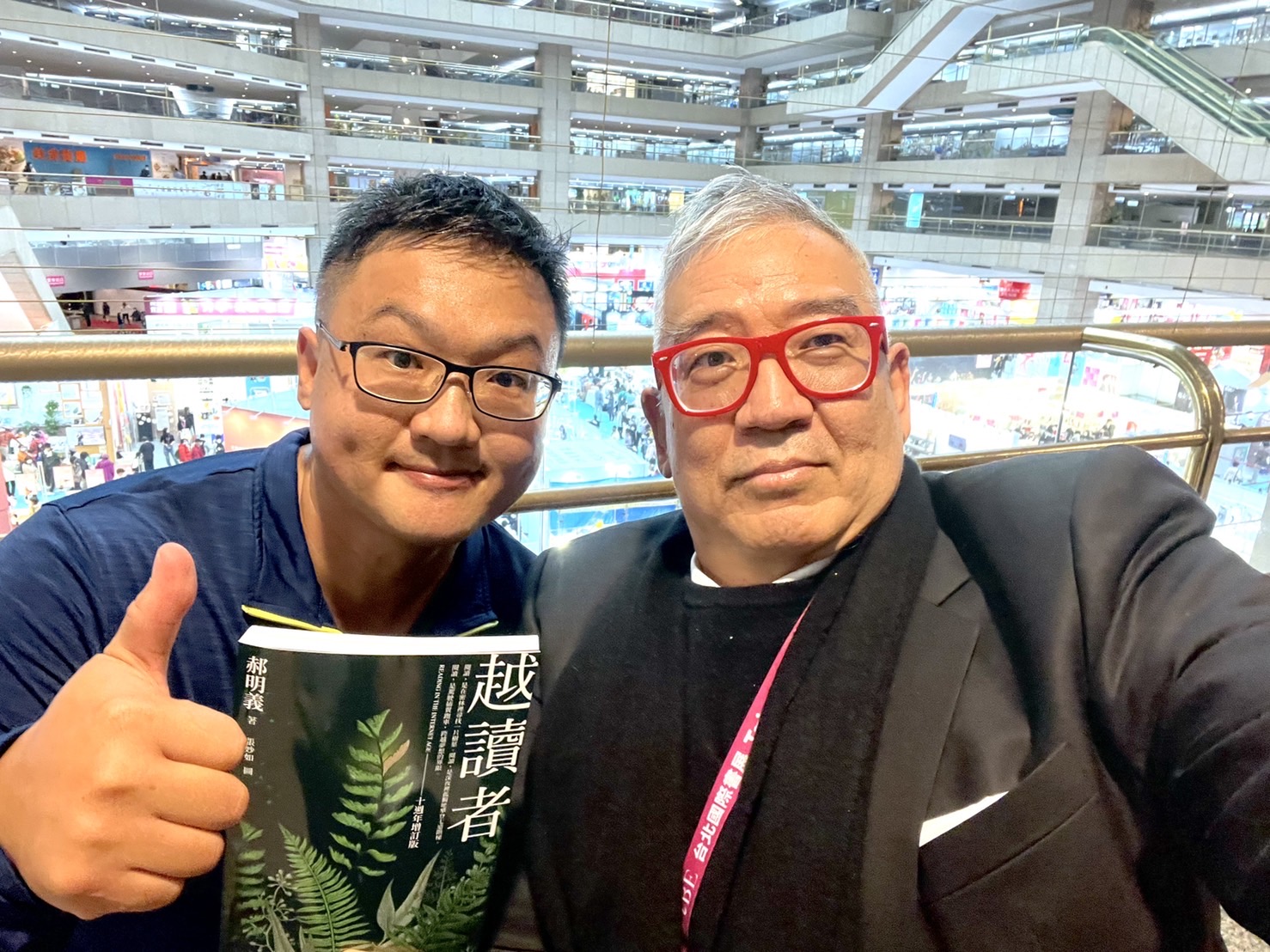

後來等我就把一行人帶去了大塊展位之後,他們一看到澤倫斯基的海報照片就臉上都亮起來。我拿《我們如此相信》給他們說明如何寫信給澤倫斯基,如何出書的經過。他們問是否可以給一本當紀念品,即使是中文書。

我說本來就是要送他們。

接著我們就一起在澤倫斯基的大海報前合照。我可以充分體會他們沒想到在臺灣看到這樣一本書的欣喜之情。

前兩天我和苗博雅談從澤倫斯基看和平的要件,以及對台灣的啟示,因為許多人想看直播而不得,所以我們這兩天已經緊急先在錄影上字幕,會先播出。書展其他活動節目,也會再陸續整理播出。

2月5日星期天是書展最後一天,他們在波蘭館仍然有活動。有空也請去看他們。

2月4日星期六晚上,波蘭之夜分上下場,上半場是享受波蘭美食;下半場是DegaDana的表演。 DegaDana團隊,有一名大提琴手,一名鼓手,Dega 負責電音、混音, Dana負責鍵盤。他們已經在全球三十多個國家演出。

2月4日星期六晚上,波蘭之夜分上下場,上半場是享受波蘭美食;下半場是DegaDana的表演。 DegaDana團隊,有一名大提琴手,一名鼓手,Dega 負責電音、混音, Dana負責鍵盤。他們已經在全球三十多個國家演出。

波蘭麵包及燉肉。

波蘭麵包及燉肉。

十八度的覆盆子酒。

十八度的覆盆子酒。

台上表演另一景。

台上表演另一景。

演出結束時,他們感謝臺灣觀眾,並強調他們是來自波蘭和烏克蘭的團隊,並且和今年書展開幕式一樣,朝台下觀眾亮出了波蘭、烏克蘭兩國合在一起的國旗。

演出結束時,他們感謝臺灣觀眾,並強調他們是來自波蘭和烏克蘭的團隊,並且和今年書展開幕式一樣,朝台下觀眾亮出了波蘭、烏克蘭兩國合在一起的國旗。

全場爆滿的觀眾要求安可曲。DagaDana應邀又演出一曲後,到台下和全體觀眾合照,又再次拿出波蘭和烏克蘭合一的國旗合照。

全場爆滿的觀眾要求安可曲。DagaDana應邀又演出一曲後,到台下和全體觀眾合照,又再次拿出波蘭和烏克蘭合一的國旗合照。

結束後,大家排隊去買他們的CD,輪到我時,正好最後一片賣完。 我說想請他們去我們展位上一起拍一張照。為什麼提出這個要求,他們去了就知道。

結束後,大家排隊去買他們的CD,輪到我時,正好最後一片賣完。 我說想請他們去我們展位上一起拍一張照。為什麼提出這個要求,他們去了就知道。

這次書展開幕式上看到波蘭烏克蘭國旗一起亮相時,我很覺訝異。 我知道波蘭很挺烏克蘭,但是連這次臺北書展來當主題國,都要拿出兩國合一的國旗,則真是出乎意料。 我知道戰爭爆發後,許多烏克蘭人民逃到波蘭,難道波蘭人都一點也不在乎? 後來我有機會認識這次波蘭主題館策展人之一的Barbra,就問她原由。Barbra說,這次戰爭烏克蘭有一千萬人離開家園逃難。而其中四百萬人留在波蘭,影響確實很大。她說有一天她在華沙街頭,發現前後左右說話的人全是烏克蘭人。 但她說波蘭人都完全接受這一切,就是和烏克蘭一體。她說戰前完全沒想到澤倫斯基是個這樣的人,現在她對澤倫斯基只有佩服。 臺灣有人說澤倫斯基堅決抵抗俄羅斯,是窮兵黷武,只知個人私心而不知人民死活。這種說法完全無視烏克蘭人民對澤倫斯基的支持,以及自己的決心。 從波蘭人對烏克蘭的全心支持也可知道,如果這場戰爭當真是因為澤倫斯基的私心而引發,對烏克蘭情勢最明白的波蘭人,不可能會如此持續支持。 我相信這些人都一定會很支持澤倫斯基,所以就想邀他們去我們展位的澤倫斯基海報牆前拍一張照。 後來等我就把一行人帶去了大塊展位之後,他們一看到澤倫斯基的海報照片就臉上都亮起來。我拿《我們如此相信》給他們說明如何寫信給澤倫斯基,如何出書的經過。他們問是否可以給一本當紀念品,即使是中文書。 我說本來就是要送他們。

這次書展開幕式上看到波蘭烏克蘭國旗一起亮相時,我很覺訝異。 我知道波蘭很挺烏克蘭,但是連這次臺北書展來當主題國,都要拿出兩國合一的國旗,則真是出乎意料。 我知道戰爭爆發後,許多烏克蘭人民逃到波蘭,難道波蘭人都一點也不在乎? 後來我有機會認識這次波蘭主題館策展人之一的Barbra,就問她原由。Barbra說,這次戰爭烏克蘭有一千萬人離開家園逃難。而其中四百萬人留在波蘭,影響確實很大。她說有一天她在華沙街頭,發現前後左右說話的人全是烏克蘭人。 但她說波蘭人都完全接受這一切,就是和烏克蘭一體。她說戰前完全沒想到澤倫斯基是個這樣的人,現在她對澤倫斯基只有佩服。 臺灣有人說澤倫斯基堅決抵抗俄羅斯,是窮兵黷武,只知個人私心而不知人民死活。這種說法完全無視烏克蘭人民對澤倫斯基的支持,以及自己的決心。 從波蘭人對烏克蘭的全心支持也可知道,如果這場戰爭當真是因為澤倫斯基的私心而引發,對烏克蘭情勢最明白的波蘭人,不可能會如此持續支持。 我相信這些人都一定會很支持澤倫斯基,所以就想邀他們去我們展位的澤倫斯基海報牆前拍一張照。 後來等我就把一行人帶去了大塊展位之後,他們一看到澤倫斯基的海報照片就臉上都亮起來。我拿《我們如此相信》給他們說明如何寫信給澤倫斯基,如何出書的經過。他們問是否可以給一本當紀念品,即使是中文書。 我說本來就是要送他們。

接著我們就一起在澤倫斯基的大海報前合照。

接著我們就一起在澤倫斯基的大海報前合照。

自拍

自拍

我可以充分體會他們沒想到在臺灣看到這樣一本書的欣喜之情。

我可以充分體會他們沒想到在臺灣看到這樣一本書的欣喜之情。

Recent Comments