2025年2月19日22:45

A 工作B 閱讀C 出版G 政府與政治L 人物P 隨筆

1.

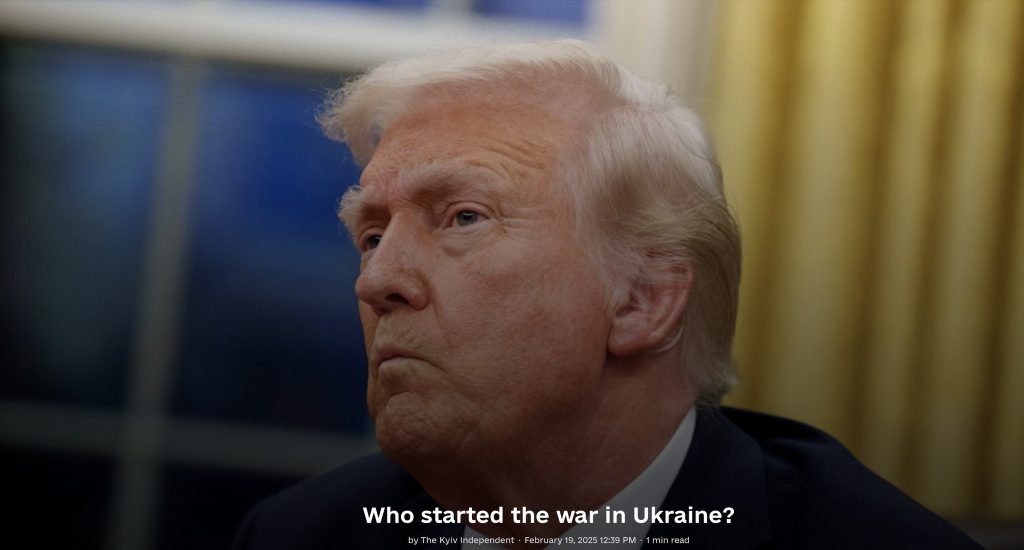

昨天,澤倫斯基抗議美俄兩國代表在沒有烏克蘭在場的情況下進行停戰會談之後,川普的回答登上了歐美媒體的頭條。誰發動的戰爭成了話題。

川普說:「哦,你們已經在那裡了三年。你們本來就不該發動(這場戰爭)。你們早該談出結果。」(Well, you’ve been there for three years. You should have never started it. You could have made a deal.)

這讓我想起《皮諾丘:木偶奇遇記》裡的一段。

2.

皮諾丘被狐狸和貓騙走了金幣之後,飛奔回到城裡,直衝法院去找法官控訴那兩個無賴。

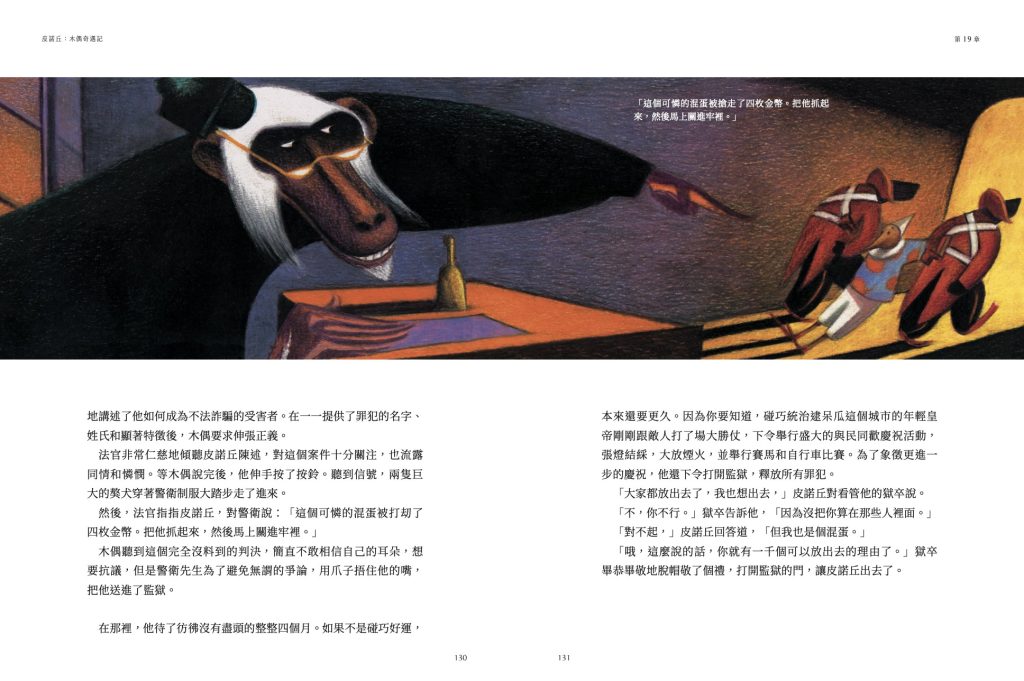

在科洛迪的筆下,這位法官是一隻猩猩家屬的老猿㺅。他傾聽了皮諾丘陳述之後,伸手按鈴,叫進兩隻穿著警衛制服的巨大獒犬。

然後,法官指指皮諾丘,對警衛說:「這個可憐的混蛋被打刧了四枚金幣。把他抓起來,然後馬上關進牢裡。」

3.

因為被打刧卻反而關進監獄,和因為抵抗入侵卻反而被怪發動了戰爭,真是小說預告了現實。

這也就是文學的力量。

並且馬托蒂還把那隻老猿㺅也畫得很預告現實。

這也是圖像的力量。

不過,皮諾丘最後渡過了各種考驗。我們也祝烏克蘭渡過各種險關。

Recent Comments