2026年1月28日22:35

A 工作B 閱讀C 出版L 人物O 活動與新聞報導

1.

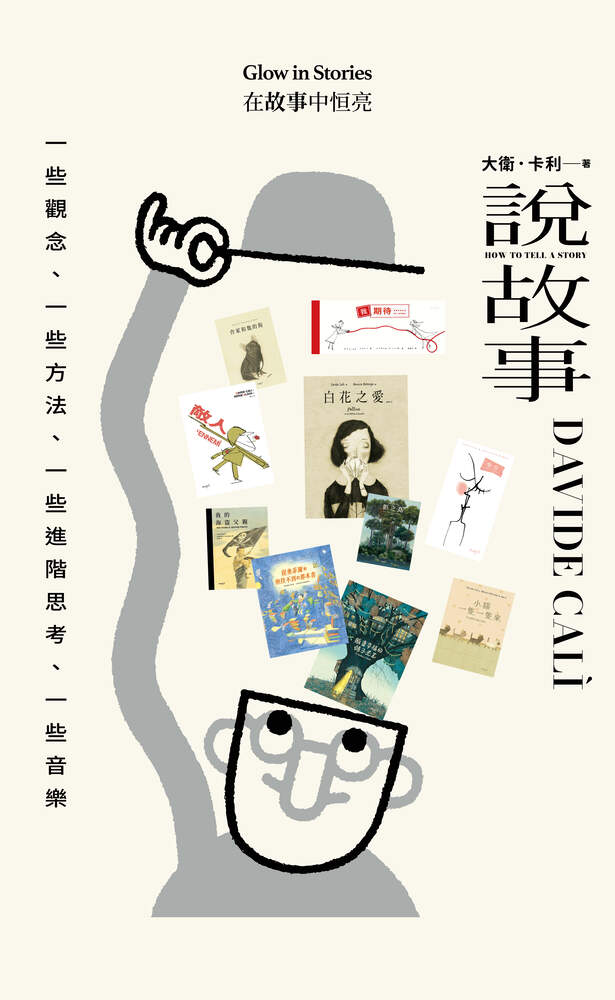

去年10月底,大衛.卡利有來臺灣一趟,忙碌的行程沒有公開,因為是專程來和我們工作。為了《說故事》這本書最後階段的增補、編輯。

三個月後,在馬上要開始的台北國際書展,我邀他寫的這本書要和讀者見面了。他這次要來公開和大家見面了。回顧去年他來和讀者熱情互動,今年也可以想像。

2.

2024年波隆那書展期間,我們在當地考古博物館辦「當兩個海洋在波隆那相遇」展覽,一個海洋是「創意之海:臺灣」(A Sea of Creativity),展出41位繪本及漫畫家的創作;一個海洋是「故事之海:大衛.卡利」(A Sea of Stories),展出和他合作的25位畫家作品。當時,他已經和全球大約一百名畫家合作過,出版過的各種書大約有兩百種。

這是個很驚人的數量,但如果和他實際寫作的故事相比,又不算什麼。

他曾經讓我瞄過一眼他電腦裡還沒完成,只是半成稿或是一些片段構想的文件。

有些故事也許很快就會找到合作的畫家,並且出版;有些故事也許要很久;有些故事也許一直還沒找到合作的機會。但那絲毫不影響大衛.卡利寫故事的動力。

其實,他也不需要動力。他就是無時無刻不在寫。我看他的生活,不是在寫故事,就是在準備寫故事。

稱他為故事之海,真是當之無愧。

前兩個星期,大衛.卡利在他的IG上寫他光是2025年完成的創作數量,就有52本繪本故事、17篇短篇小說、3 個寫給雜誌的故事、3 個遊戲、2 篇圖像小說、1 本小說。

這個海洋有多豐富,略可想像。

3.

現在,大衛.卡利透過《說故事》這本書,以及再次來台北國際書展參加的眾多活動,要邀請大家一起進入故事之海,也慷慨地分享怎麼進入的心得。

我問他,為什麼願意每年到處做許多演講、辦許多工作坊,以及這次願意把他的心得寫成一本書。

大衛.卡利寫在書裡的回答是:「我想是因為我相信每個人都需要故事,也都需要去講述故事。

「有時候我覺得,我們閱讀、我們寫作,其實是為了讓自己不再感到孤單。

「當生命中發生了巨大、重要,甚或是悲傷的事情時,若能將這些感受分享出去,那份沉重感彷彿就減輕了。閱讀別人的故事也是如此,當你在字裡行間找到共鳴,那種療癒的效果是一樣的。」

從某一方面來說,如他所言,怎麼說故事是不能教的。像他在去年書展上和大家分享經驗時說,有時候他是被一個故事打中,一下子同時會感受到故事的畫面和聲音,他只是趕快寫下來。這種能力怎麼教?

但另一方面來說,也像他在書裡所言,怎麼說故事是可以學的。最重要的,就像他所說的千萬不要等,不要等什麼寫作好時機。而他公開了自己整理的一些觀念、方法、進階的思考,以及一些音樂。

讀過的人會相信,只要你開始,就會有路出現。

4.

這次來臺灣,大衛.卡利的活動又十分豐富。

台北國際書展期間,他有為專業創作者準備的演講。

2 月 4 日(三)早上10點,大衛.卡利講一場《故事如何跨越文化:國際出版的理解與實戰》。他以自己作品被翻譯超過三十種語言的經驗,分享自己的創作如何在各種文化中獲得共鳴;如何把接觸的每一個國家、不同的文化,當成不同的 business topic。

【故事如何跨越文化:國際出版的理解與實戰】

他有為大眾讀者準備的演講和簽名。

2月3日(二)晚上7:00,在博客來書店講《你也可以進入自己的故事之海》。

2月4日(三)下午2:30,在書展大塊展位(B610),有一場簽書會。

2月7日(六)下午3:30 – 4:30, 在台北書展主題廣場,講《每個人都可以寫故事》;接著在下午4:30 ,在大塊簽書台再一場簽書會。

此外,由於臺灣有許多出版社出版他的作品,書展期間他也會到各家出版社展位簽書,請大家注意相關出版社的消息。

台北書展之外,

2月8日(日)下午2:00, 他南下高雄,在高市圖總館 7F際會廳,講《説故事,發現生活奇想種籽》。

2月9日(一),在高市圖有一場工作坊,已經報名額滿。

2月10日(二)下午7點,在台北誠品南西店,講《寫故事沒法教,可以學》。

《説故事,發現生活奇想種籽-大衛‧卡利的創作新法 》

‧ 講者:Davide Cali(大衛‧卡利)

‧ 日期:2月8日(日)

‧ 時間:14:00-16:00

‧ 地點:高市圖總館 7F際會廳

‧ 參與方式:線上報名/免費參加(會後有簽書會)

‧ 活動名額:400名 (活動性質以大人為主,可帶孩子入場,須一同報名)

‧ 報名: https://ppt.cc/fX6BUx

5.

大衛.卡利說他相信:「每個人的心裡都裝著一些故事,每個家庭裡都有獨一無二的趣事。也許某一天,它們都有機會變成一本書、一本小說、一本漫畫,為這個世界帶來一些感動、共鳴、思想。」

所以,不論你是不是想當一個專職的作家,都有理由開始說自己的故事,也可以透過大衛.卡利的心法,找到啟動的鑰匙。

請讀他的《說故事》。也請儘量聽他的演講,體會他的心得。

這麼多場,會不會他說的有重複?

不會。不要忘記,光是2025年,他就產出了多少故事。

我們就接受他的邀請,一起進入故事之海吧。

Recent Comments