鄭問:

1.

不知道你是否記得我們第一次見面的場景。

我的印象裡,那是1988年末。一個晚上,當時還拄拐杖行動的我,走下許多樓梯,進入一個沒有門,卻有帳幕的房間。帳幕微微飄動,燈光偏暗,映著許多人影。

那年我三十二歲,剛接任時報出版公司總經理。

那天晚上,許多漫畫家一起約我見面。大家想知道這個新任總經理對漫畫出版的看法。

那天,你也在場。

我說的不外乎自己也愛看漫畫,多麼喜歡各位的作品,保證只會擴大而不是縮小漫畫出版。

基於那時我還是個愛熱鬧的人,那天少不了喝個痛快。

那真是個美好的年代。

台灣的漫畫家不但人才濟濟,更重要的是各有獨特的原創風格,各領風騷。漫畫家不只創意豐沛,還因為許多人愛喝、我們的編輯愛喝、彼此共同認識的一些攝影家與藝術家也愛喝,所以在酒桌留下太多歡樂的記憶。

我這裡貼一張某天晚上大家喝得快樂無比的照片。攝影的人,是那位經常和我們在一起,最後以飲者留其名而離開人世的葉清芳。

2.

你不在這張照片裡。

我也不記得你出現在我們其他的酒桌上。

你本來就不愛人際來往。酒更不是。

那天晚上會現身在那個帳幕裡,是你這個超級宅男難得的一次。

雖然我和你杯觥交錯的機會不多,但很快與你有了跟其他漫畫家不同的合作。

我們不只是漫畫創作者與出版者的關係。我們之間多了漫畫編劇和繪者的關係。

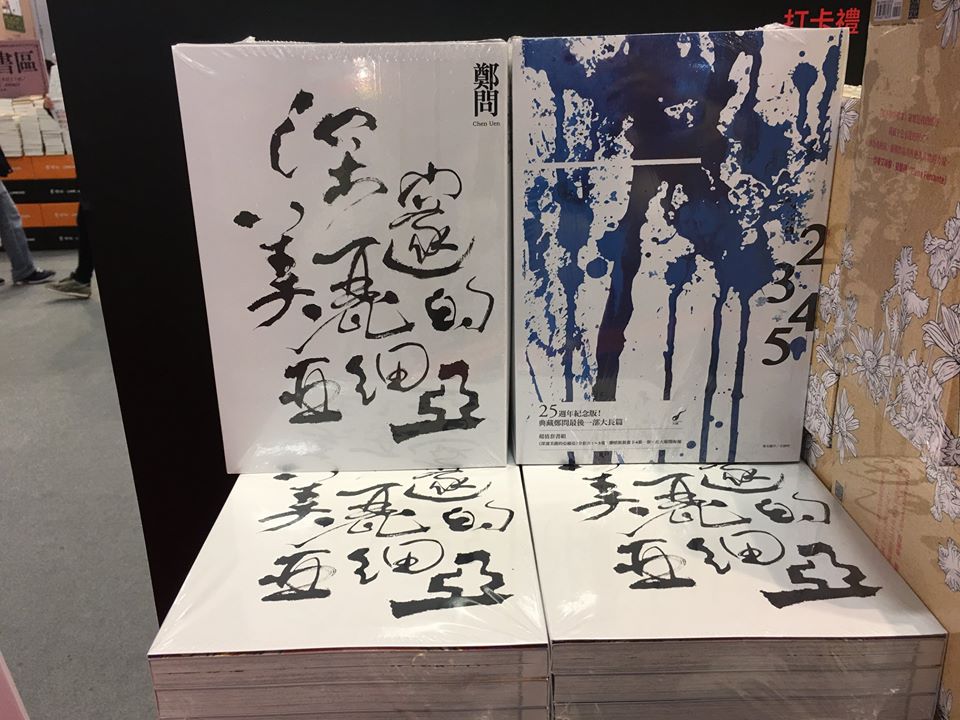

那時我決定創辦《星期漫畫》,找了楊德昌導演當監製,每期請你、麥仁杰、曾正忠三位擔綱創作。麥仁杰畫《天才超人頑皮鬼》,顧名思義;曾正忠畫《遲來的決戰》,是科幻。你,則是《阿鼻劍》,武俠。

《阿鼻劍》怎麼會出現我編你畫的情況,我記不清楚了。但不外乎因為我本來就是《刺客列傳》的書迷,所以要努力爭取也創造一個和你合作的機會。

當著時報的總經理,還能和鄭問一起創作漫畫,豈不人生一大快事?

我會有《阿鼻劍》的想法,是因為在那個時候,剛走上信仰佛法的路,被許多佛經的文字電到。《地藏經》裡講的種種地獄,是其一。

起初我想的《阿鼻劍》,就是萬法由心造,講一個個各有自己渴望復仇理由的人,最後交織成誰都無從脫逃的阿鼻地獄。

但是隨著情節進展,我越來越想打破復仇的窠臼,但又覺得有束縛。

我沒有跟你講這些掙扎。你也根本不受影響。你逕自用驚人的圖像語言,把我的劇本畫出破格的魅力。

于景殺進忠義堂救何勿生的那一段,紙面上澎湃著沒有邊際的劍氣,最後史飛虹天外飛來的那一掌,石破天驚。

我自己最受震撼的,是史飛虹在山洞裡一刀刺入于景的場面。巨幅的留白,和前面縱橫飛舞,無所不在的畫筆,形成巨大的對比。讓人窒息的同時,又讓人穿透。

沒有任何武俠漫畫有這種場面,有這種視覺的魅力和哲學。

3.

一直寫到第一集「尋覓」快結束的時候,猥瑣的店小二,守著瀕死的何勿生,在熊熊大火中現身為阿鼻第九使者,我體會到可以如何突破原始框架,給故事帶來新的生命。

這樣我開始寫第二集「覺醒」的劇本。

那個時候,我經常去中國出差,《星期》漫畫又是周刊,很多集劇本,都是在旅途上寫的。當時中國許多高檔飯店,服務員會連門也不敲就隨時進來送水,看到我埋首疾書,都不免張望一下。那時沒有網路也沒有電郵,我寫好了就去飯店商務中心傳真給你。

那些劇本很多是趕在最後一刻寫好,稿紙上有許多我急忙中修改的筆跡。但是寫第二集的時候,從第一篇<貪之獄>開始,人物和情節都像是自然湧現。所以我是在一種很自在,甚至很輕鬆的心情下,寫的劇本。

除了傳真之外,經常奔波的我,根本沒曾和你有什麼討論。但是隨著我的劇本另有新的視野,你獨樹一幟的畫風,更舖陳出無與倫比的視覺嚮宴,把大家閱讀武俠漫畫的經驗一再推進新的里程。

時間過去了二十多年,但是和你合作《阿鼻劍》行雲流水的感受,常在心頭。

4.

多年來,我不時會遇上讀者,問《阿鼻劍》的後續如何。

印象最深的一次,是一位詩人作家在認識我之後,很嚴肅地說了一句:「《阿鼻劍》停在第二集,是一種罪惡。」

是啊,《阿鼻劍》為什麼就不繼續下去了呢。

我想,最主要的理由就是我們兩個各有自己的「漂流」。

大約《阿鼻劍》第二集結束的時候,你已經接受日本的邀約,在講談社閃亮登場。你即使願意繼續畫,也只能每兩周一次。到1996年,你決定去日本大展身手,甚至把全家人都帶去了。

那幾年,我的家庭、工作也都產生劇變。就在你舉家遷移日本的那一年,我也離開了時報,開始創立大塊。

這段時間,我倒沒有停止對《阿鼻劍》的想像,整體情節已經更清楚了。因為不想破梗,我從沒跟你講過這個架構。簡單地說,這個故事會跨越至少過去、現在兩世。以篇幅來說,《阿鼻劍》我們完成了兩集,整個故事大約要有十五集。

因為架構不小,急也急不來,我就不急了。尤其在我們兩個人都各自漂流的狀態下。

你一路從日本到香港到中國,闖盪各地。你有你的光環,也有你的壓力。一路漂流。

我也是。我不想只守著台灣市場,2008年舉家搬去北京,同時還跨足紐約。也是一路漂流。

我們原本不須如此。但是因為我們對自己的工作有些和他人不同的想像,為了實證,所以選擇了漂流。

中間有幾次,我們也談過如何再合作《阿鼻劍》。但最後還是都覺得時機不成熟。

寫這封信的過程裡,我找出幾張照片。那時你還沒去日本,我去你家再談《阿鼻劍》。我們都很年輕。攝影是那天和我一起去的高重黎。

5.

2012年,我們在法國相會。

那年安古蘭漫畫展,大塊負責承辦台灣館,主題是台灣的漫畫創作史。

你為台灣館畫了主視覺海報,是手持阿鼻劍的何勿生,他的身下帶出一個巧妙的「灣」字。

那時你的漂流已經告一段落,回到台灣。而我的台北、北京、紐約三地漂流還在繼續。

難得有機會和你在安古蘭大啖海鮮,很開心。更重要的是回來之後,我們開始談怎麼重續合作。

討論後,一向把國際市場放在心上的我們,得到一個結論:接下來如果要以安古蘭為舞台做突破的話,《阿鼻劍》固然是選擇,但如果新寫一個西方人更容易溶入的故事,可能更方便一些。

這樣,我提了《狂沙西城月》的計畫。你也同意。接下來就是我要準備架構,準備寫劇本了。

但這次是我漂流得遠了。

一方面,我在紐約的公司業務很重,餘暇不多。二方面,2013年發生了一件事,即使有餘暇,心思也都被盤據了。

無意中,我為反黑箱服貿運動開了第一槍。

反黑箱服貿不只佔據了我那一年,以及次年太陽花運動的心思,也讓我對公民如何監督政府有了新的認知。因而2015年我又發起「年輕的力量進國會」、2016年再「開放台電」。

我在這些事件中漂流,離我們要重新合作的事情越來越遠。

但不是忘記。去年年初,我就宣佈要在六十五歲退休。最重要的理由,就是我想專心寫作。除了有些自己的書要寫之外,就是念著和你的合作。

這段時間,我也不好意思當面跟你講我都在忙什麼,都是寫信跟你說一下。心底以為彼此都在壯年,來日方長,就沒有那麼不安。

多幼稚啊。

今年春節前後,我對人生有些新體會,寫了一篇短文:<燈塔與燈籠——369的故事>,也定下今年的生活目標,就是多和親近的朋友相聚、吃喝。

當時我在忙三月份波隆那書展的「台灣繪本美術館」,因此當黃健和說要去找你談出版全集的時候,我就請他轉達等我四月回台就來找你。

我這樣期待和你重逢。

多幼稚啊。

我是3月25日晚上從台北出發去紐約。抵達之後的次日,得知你走了。算算時間,那是在我飛機剛渡過太平洋的時候。

這真是斷線。

能想的能說的斷線。

一切計畫的斷線。

所有漂流的斷線。

我們之間的斷線。

6.

過了幾天之後,我整理了自己的思緒。

就佛法所告訴我的,這種斷線不是斷,並且可以接續得上。

就我從現實人生所學到的,這種斷線可以轉換出新的意義和價值。

我大致決定了幾件事。

雖然《阿鼻劍》不能再和你合作漫畫版,但我要把小說寫出來。

在你走後,我在臉書上看到許多讀者來表示遺憾,有人問我能不能把故事講出來,有人問我是否可以年表的方式把大綱整理出來。

我想,最完整的方式,還是寫小說。這樣可以對所有關心的讀者一個交待,相信也是你樂見的。並且,我也在想:等小說寫好之後,將來如果植羽感興趣也準備好,有機會和他合作漫畫版的話,那就更有意思了。

你帶來的衝擊,也讓我想到,把自己想做的事延後到某一個時間才開始,是「線型人生」的毛病。線型人生,就是我們自以為理智地設計好人生各個不同階段應該做的事,但是人算不如天算,計畫趕不上變化。我曾經寫過文章,談應該以「微型人生」替代「線型人生」,但是在寫作上,我卻忘了。

因此我決定取消六十五歲退休的時限,但是調整自己的工作和生活作息,來換取每天多出一段時間來寫作。幾年前,我一度試寫過一段小說,但是後來抓不準寫作時間和節奏,沒能持續。

這次我試了一個多月,目前也還是頭緒不明,但我還是相信會調整好。尤其在五月底去了你的工作室之後。

7.

你工作的地方在家裡的四樓。因為沒有電梯,從來沒上去過。

上個星期有一天,我突然想到,怎麼能從來都沒看過你工作室,體會一下你工作環境的氛圍呢。沒有電梯,我可以爬上去啊。

那天晚上我就去找大嫂和植羽。植羽說要揹我,我說那反而太危險。這樣,其實也沒花多少時間就爬上去了。

在你走後,大嫂已經整理過你的工作室,十分清潔。然而經由她的說明,還是可以想像當年那裡有四個助手一起和你工作的場景,以及你自己有什麼構想,滿地都是畫紙的樣子。

大嫂也告訴我你最愛收集人偶,滿滿兩大皮箱。

就在看著你那不大的房間,看著那台老舊的電腦,看著你的人偶,我想:真不能只是用「超級宅男」來形容你。

「超級宅男」形容不出你的那種孤獨。走自己相信的路的孤獨。

別人都要仰仗最新的電腦與技術的時候,你卻使用早已過時的軟體畫出無人能及的絢麗;別人生活交際熱鬧的時候,你卻在斗室裡把玩著人偶的關節,在紙上創造出生命躍然的人物。

這種孤獨,使得很多人沒法了解你的內心,但也是這種孤獨,使得很多人直接進入你的內心。

今天晚上的追思會上,有一位年輕的讀者代表講得很好。他說:看你筆下的俠客,才體會到什麼是雖千萬人吾往矣的氣慨。

我還有一個感嘆是:我對你,實在是太見外了。

我怎麼沒早上來你的工作室呢?你聽到我要爬上來,一定會反對。但是如果我堅持要上來的話,你也不會攔我的。等我上來之後,你也肯定會開心地和我喝一杯,現場揮毫來展露絕技。

但我怎麼就沒想到呢?

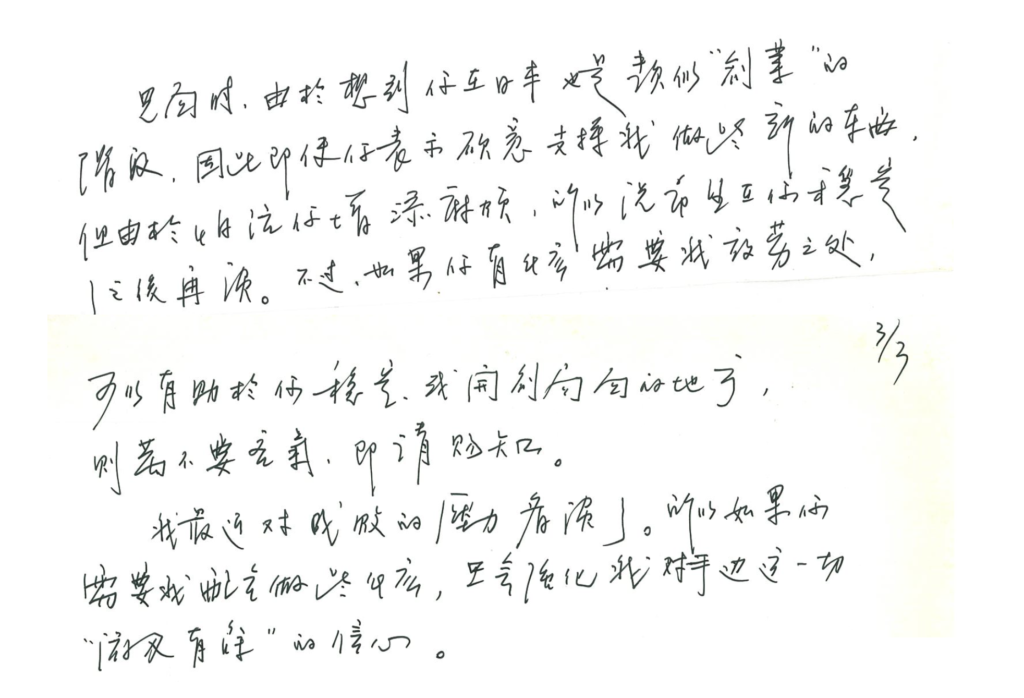

最近,在找過去的照片和書信時,我還翻出來一封1996年7月傳真給你的信。

那封信一方面是談當時有人簽約要買《阿鼻劍》德文版權的相關事情,另一方面是回覆你要支持我創業的事。

我要創立大塊的時候,有兩位漫畫家第一時間表示了熱心的支持。一位是蔡志忠,一位是你。但我接受了蔡志忠的好意,婉卻了你,因為「怕給你增添麻煩,所以希望在你穩定了之後再談。」

然而,就在我寫的那段話的底下,我也跟你說,如果我對你有什麼可以效勞之處,請千萬不要客氣,

「我最近對成敗的壓力看淡了。所以如果你需要我配合做些什麼,只會強化我對手邊這一切”游刃有餘”的信心。」

我在自己還不穩定的時候會因為多加一個挑戰反而覺得更加游刃有餘。你當然也會。

以你的個性,很可能在那個不穩定的時候,因為要實踐支持我的承諾,反而激發出更大的能量,創造出更發光的作品。

真是見外了。

體會了你的孤獨以及我對你的見外之後,接下來要寫《阿鼻劍》的理由,變得十分單純了。

我就是要把這個沒曾跟你完整講過的故事,從頭講一遍。這是我們兩個的事情,我不能讓你都不知道我到底想說的是什麼。

我希望用半年時間來調整作息及寫作習慣,然後用一年時間來開始動筆。這樣,最晚也不會拖過我六十五歲就完成吧。

也因此,今天我跟大家說,從今以後,請多叫我「馬利」。

一方面,這些年我經常被人稱呼「郝董事長」、「出版大老」、「國策顧問」,但事實上在我內心,還是一個十八歲的毛頭小子。叫我馬利,有助於激發那個毛頭小子的創作動能。

另一方面,叫我馬利,也是提醒我《阿鼻劍》的故事還沒講完。

8.

在停筆之前,再跟你說一件事。

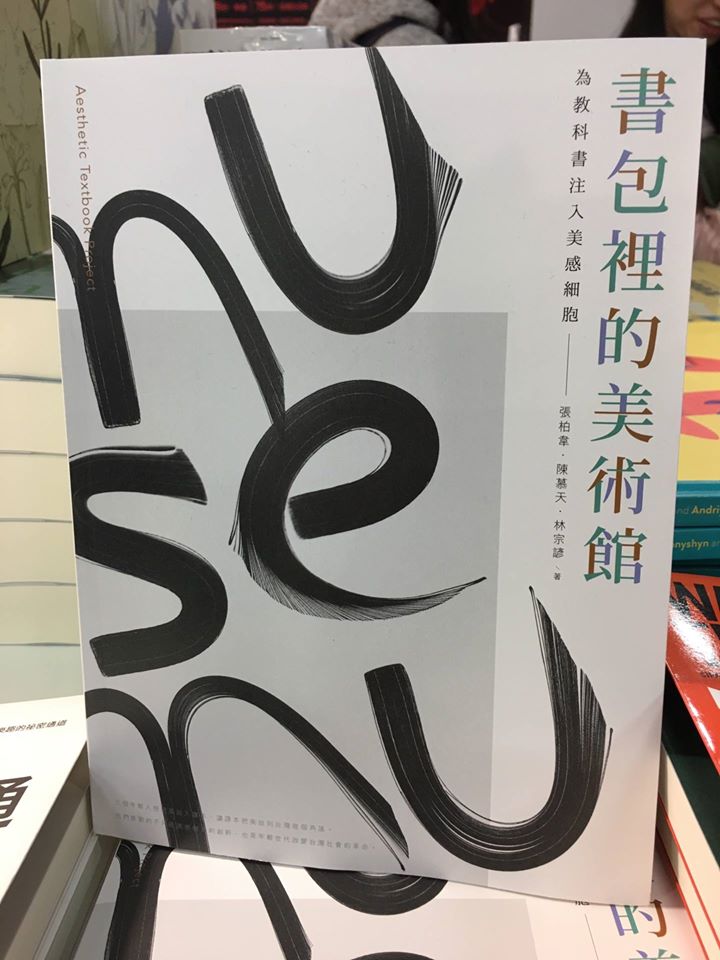

籌備波隆那書展的「台灣繪本美術館」,回來之後有了些深刻的心得。

第一,也是最重要的,是我體會到一句話:「圖像是一種語言。」

你聽了這句話肯定不知該怎麼反應。很可能會懷疑我是否得了老人痴呆症。

其實我自己也覺得好笑。我出版漫畫和繪本這麼多年,怎麼會今天把這句最普通的常識當成偌大的發現?

但確實如此。因為這句話,我對繪本和漫畫,現在都有了不同於過去的認知。如果你還在,等我把原由說一遍之後,我們不知可以激發出多大的光焰。

但因為你不在,所以這幾天我只好重溫你寫過的文字,希望從中可以找到激盪的可能。

你為《阿鼻劍》寫的後語裡,有段話很醒目。你說,因為有我擔負了編劇的角色,所以你「把構思劇情的力量全部轉移到畫面的處理上,也由於能力不必分散,才能慢慢的融入插畫的理論與技法」。很奇妙的,如何推動文字與繪者的分工,正是我這次參加波隆那書展感受到的另一個重點。所以看到你的話,一方面讓我與有榮焉,另一方面也幫我確認這種分工的重要。

但更重要的,是重看《刺客列傳》,發現你在1986年的原序裡寫了一句話:

「連環漫畫是一種結合文學、戲劇與繪畫的綜合藝術。」

看到這句話的時候,我覺得我明白了你這麼多年的漂流,到底是為了什麼。

當然,任何人追尋更大的舞台,都不會少了創造財富的動機。但是你,我相信不可能只為了這件事。正如前面所說,我們是為了實證自己對工作和他人不同的想像,才選擇了漂流。我知道我自己那些不同的想像是什麼,但不知道你的到底是什麼。

「連環漫畫是一種結合文學、戲劇與繪畫的綜合藝術。」這句你在多年前就講過的話,讓我明白了。你一直追尋更大的舞台,就是希望讓更多的人見識到,連環漫畫這門綜合藝術可以展現出何等風貌、格局和氣魄。

所以,在你走後,經由孟舜的持續奔走,以及姚文智立委的引介和林正儀院長的玉成,故宮博物院將在明年三月辦你的紀念展,意義就很清楚了。你三十一年前講的那句話,可以在一個新的高度發聲,也可以從一個新的角度讓大家思考。

我會努力協助,讓此事發生得更有意義。

就這樣,我們暫時告別吧。

告別之前,也送你一首曲子。去年我學了電腦作曲,其中有一首還沒取名。

聽那個年輕人講他受你感動的原因之後,我定名為「且直行」,也做了一支MV。

相信你所相信的,雖千萬人,就直行而去。

送你。

再會。

馬利

2017年5月27日晚致詞稿,5月31日定稿。

鏡周刊也在 6月2日刊登 https://www.mirrormedia.mg/story/20170601cul003/

Recent Comments