2023 年 6 月 5 日,22:47

B 閱讀C 出版P 隨筆

1.

「棺材和愛情不一樣,棺材是每個人都會遇到」 。

「時裝和死亡是同一天出生的雙胞胎」。

寫這種句子,是過去廣告業的文案高手才有的本領。

這次,是出自於一個外星人。

來自斑點星球,寫了一本《十年後我還在寫遺書》的外星人。

2.

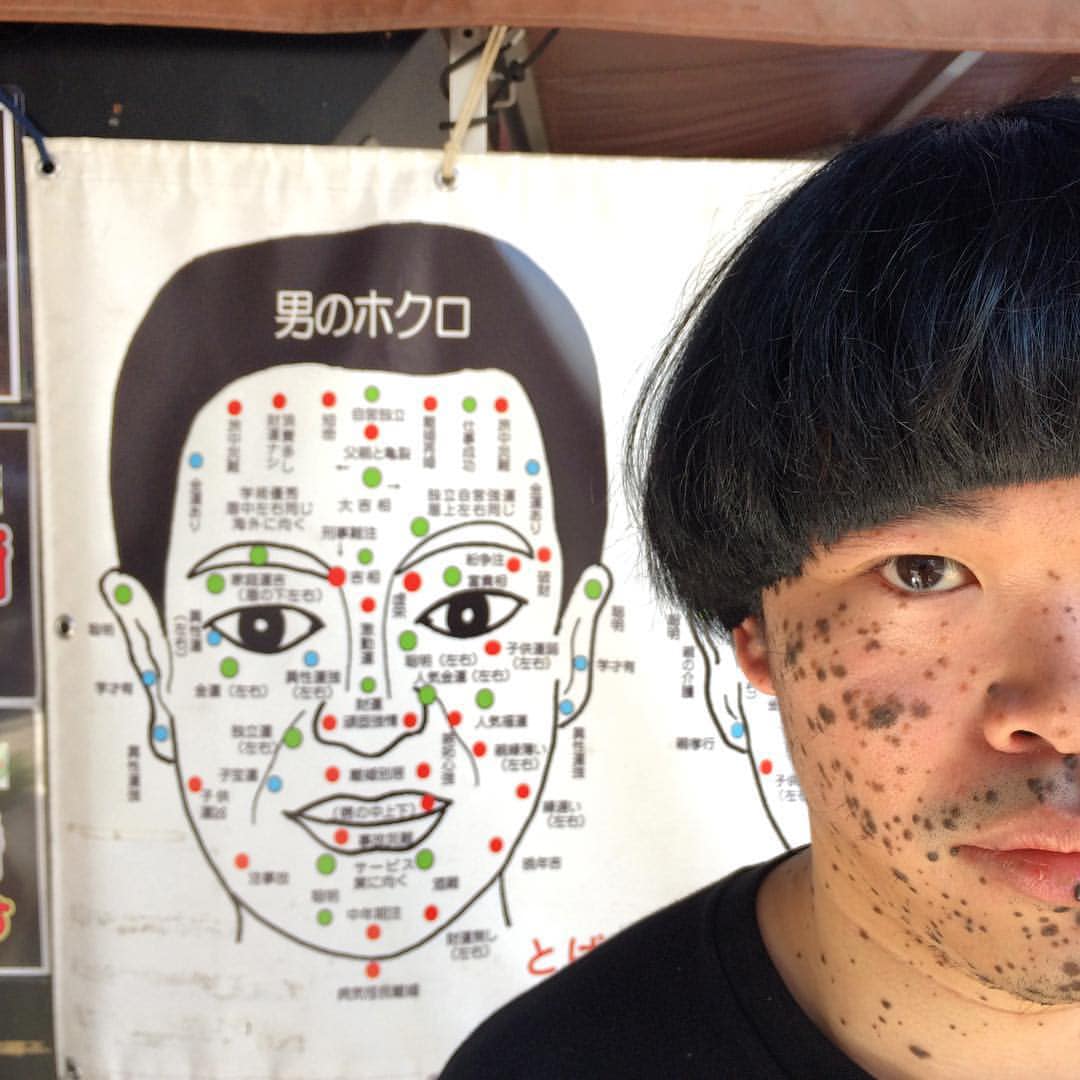

陳偉霖出生在香港。他一來到這個世界,就滿身黑色斑點。

「我的黑色素瘤顯而易見,最明顯的部分就是黑色素瘤像一件連身泳衣一樣從整個後背覆蓋到前面肚臍再到大腿,然後其他部分像頭呀、脖子呀、手手腳腳都像天生的星星一樣…..」

而經過地球上的醫生診斷後,這個孩子是一名皮膚癌症患者,他身上超過一千顆的斑點大部分都是惡性腫瘤,所以醫生說他很有可能活不過三歲。

只是那之後他雖然經常進出醫院,卻活下來了,到今天已經四十歲。

陳偉霖的父母,除了在他成長過程裡幫他不斷購買加碼的學生服,三分袖變成五分,短褲蓋過膝蓋,再配一雙長襪,遮蓋他身上越長越大的黑色素瘤之外,還做了兩件事。

首先是對他的管教,相對於他的同學,特別寬鬆。「在我成年之前,我認知爸媽唯一的『管教』就是想要我知道我可以把握自己的人生,因為人生是我自己的,是獨立的,我的命不是他們兩個全資擁有。」

第二,是儘管不斷地帶他去看醫生,但是從來沒告訴他患的是一種癌症。

陳偉霖是在十四歲那一年才知道。這麼延後知道,產生了特別的作用。

「十四歲知道自己原來是癌症患者,那一剎那感覺有點安慰,因為我原來不完全是一個外星生物,因為癌,把我和地球人連結在一起,原來我也算是半個人類……因為癌,我找到一丁點的歸屬感。找到歸屬感,才會想為這個地方貢獻一些什麼的。而當你在想要貢獻什麼的時候,才會跟『未來』有關係。」

4.

陳偉霖想到他可以做的貢獻是:證明「天生我才必有用」是真的。

而他的方法是:從那次出院回到學校開始,決定當一個裡裡外外都是零分的人。 「每一次考試不管是校內或是校際公開考試我都是以零分為目標,然後用一個有病但沒學歷的人生在世界上證明自己存在的價值,希望每一個人即使沒辦法逃離世界所給的價值觀,但也可以好好地相信自己,以自己為榮地活著。」

而從他國中畢業,出了社會之後,他做的所有事情都可以說是沿著這個信念的主軸發展的。

5.

外星人來到地球,當然要一直做一些和地球人不同的事。

他參與過許多社會運動,出版過一本遺書,在殯儀館裡辦過生前告別式、在靈堂辦搖滾抗癌音樂會、第一次進校園談「死不足惜」發展到每年三百場演講。他也把棺材抬進校園,辦生死實驗工作坊,開發了從生死教育到死亡教育的課程;後來還成立了「死嘢 SAY YEAH」協會。

「滾雪球」的說法,很適合形容他一路做這些事的過程,從第一件事情開始,前後連動著產生新的機會,滾動著發展出新的想法與做法,讓越來越多的人認識他,知道他在做什麼。

在陳偉霖源源不斷的創意裡,我印象最深的有兩件。

一是他辦完靈堂搖滾抗癌音樂會之後,把所有(不扣除成本的)收入捐給兩位癌友。其中一位老先生是癌末,因為他是農夫,以前忙著工作,沒什麼機會好好看過維多利亞海港;現在老了,又走不動,所以希望能帶他看一遍。

老農夫以為陳偉霖安排的是一趟車程。但偉霖除了幫他準備隨行的護士和氧氣筒之外,租了一架直升機。

把資源用來租一架直升機,只是服務一位老先生,一般人肯定覺得不切實際,「但他們的看法就變成我堅持做到底的動力。因為對我而言,我知道我的能力很有限,根本沒辦法照顧全世界,那倒不如我看到一個有需要幫助的人,我就盡全力去幫助就好。」

另一個創意,是他去當服裝設計師,辦了一場死亡時裝秀#fashionisdeath。

「死亡和時裝放在一起,很多人第一時間會想到壽衣、喪服等,但我想做的並不是先人才可以穿,而且壽衣本身已經代表一定的死亡觀;我想做的是可以把死亡觀注入流行文化裡,而時裝就是其中一個流行文化的指標。我想做的不是死人穿的壽衣,我想做的『壽衣』是當你還有壽命去燃燒的時候就可以穿的時裝。」

但問題來了,什麼是時裝?時裝又跟死亡有什麼關係呢?

陳偉霖的思索找出了這樣的聯結:

「天地初開,時裝與死亡已經有著密不可割的關係。從伊甸園裡,人類因為受不住誘惑而吃了分辨善惡樹上的果實,並由那一刻開始,人類就需要面對死亡;亦因為吃了善惡果實,我們開始懂得分辨善惡,所以也造就了時裝的誕生。」

所以,他接著說:「時裝與死亡是在同一刻誕生的。它們是雙胞胎,但好像顯然有不同的性格。經過幾千年的歷練,時裝由一片葉子開始,到現在所運用的顏色、物料、剪裁等千變萬化,步伐越走越快。但人類對死亡的顏色仍然停滯不前,非黑即白,面對死亡的態度依舊一成不變,一條死路。」

因為陳偉霖從來相信生命的顏色應該色彩繽紛,「所以死亡也應該一樣,因為死亡是生命的一部分。既然死亡和時裝息息相關,所以我要找時裝設計師一起研究,嘗試把我對死亡的看法呈現在時裝上。」

死亡時裝秀不只別開生面,後來還有別的時裝週邀請參展,他還因此得到年輕時裝設計師的獎項。

6.

到二〇一五年九月開學之前,香港學生自殺的新聞偶爾才出現。但是二〇一五到二〇一六學期裡,有至少四十位學生自殺,最高峰期間,九天裡有六位學生自殺,震驚了香港社會。香港政府成立防止學生自殺委員會,還推行「不自殺契約」,要學生簽署承諾不會自殺證明書,但並沒有把自殺潮壓下來。

時常被稱之為「生死教育導師」的陳偉霖覺得自己沒能幫到學生很羞愧,對一些輔導機構、單位提了許多建議,但因為他不是社會認可的專業人士沒被採納。

也因此,他就自己成立了「死嘢 SAY YEAH」協會,透過一些新的方法嘗試去改變社會的死亡文化,「讓學生有多一種方法,有多一個新的價值觀去接觸死亡,從而了解自身的需要,認真看待自己的死亡。 」

「死嘢 SAY YEAH」專門幫助想自殺、想死的人直視死亡,認清自己想死的念頭是怎麼回事,「讓服務對象透過認識不同的死東西好讓自己SAY一個YEAH ,希望可以讓自己沒有遺憾。」

「死嘢 SAY YEAH」成立兩年後,二〇一九年反送中期間,幾乎每一天都收到來自不同年齡階層的「遺書」,最多的時候一天超過五百封。從小學生到中學生到老年人都有。陳偉霖發展出一套理路清晰,抽絲剝繭的對話,讓他們一層層看清自己絕望的根由,也看清「以死明志,不是只是用自殺來換取別人的關注,也不只是其中一個以死控訴的方法。」

7.

看陳偉霖的書,很高興我和他有一個交集。

他所有參與社會運動的起點,可以回溯到二〇〇三年他參加七一遊行。 那是他的啟蒙。

而我自己關心公眾事務的起點,也是在二〇〇三年因為隔海觀看香港人那場五十萬人遊行所揮發的公民社會的精神,受到震撼與感動。

歡迎陳偉霖從二〇二一年後以台灣當作他的家,定居下來。

在這裡,他不只可以和其他斑點星球人相逢,不只可以成立「台灣例牌協一協會」像在香港那樣幫助台灣的人,我相信以他的斑點星球人智慧,還可以做更多的事。

謝謝在謝佩霓的引介下,很榮幸地有機會出版《十年後我還在寫遺書》。

(照片取自陳偉霖臉書)

Leave a comment